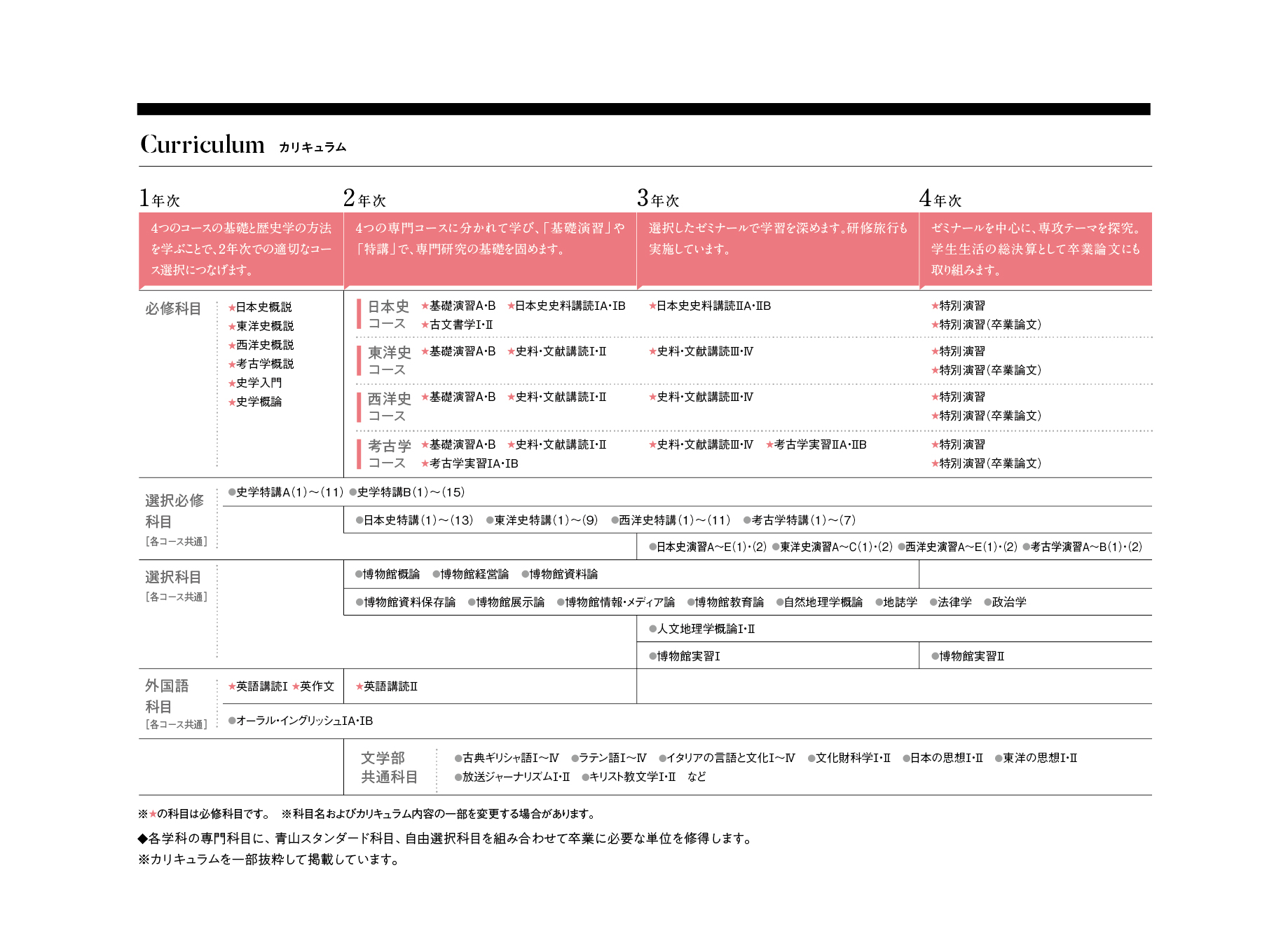

- 2025年度 授業要覧 文学部

学びの特色とカリキュラム(史学科)

日本史コース

| 科目名 | 特長 |

|---|---|

|

日本史概説

|

1年次に履修する科目で、日本の古代から、中世、近世、近現代に至る日本史の全般にわたって概観する日本史の入門的な内容です。

|

|

日本史史料講読ⅠA、ⅠB、ⅡA、ⅡB

|

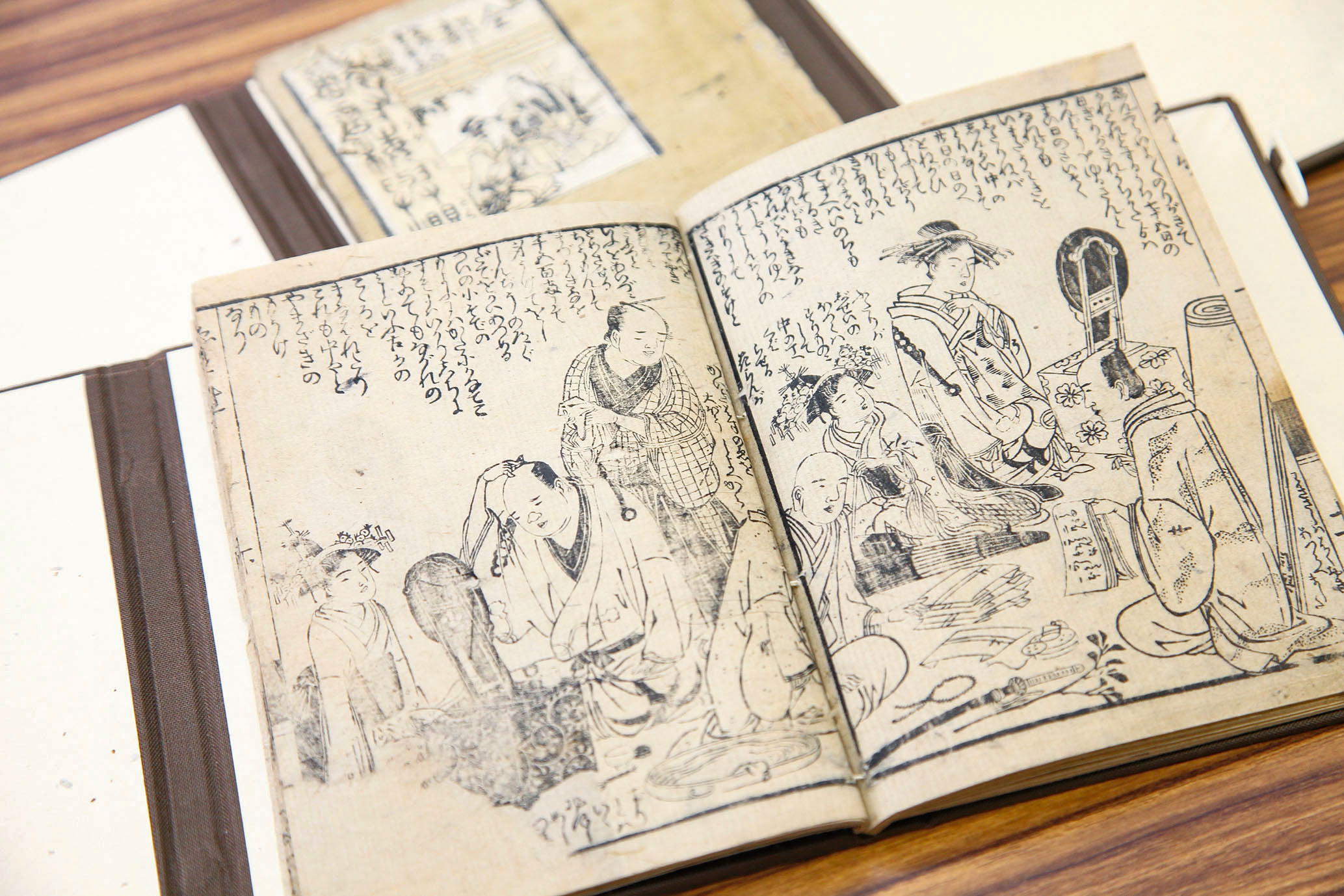

2年次、3年次に履修する科目。漢文やくずし字で記された様々な史料の読み方を読み解く技能を身に着けます。

|

|

古文書学Ⅰ、Ⅱ

|

2年次に履修する科目。古代から近代にまでの「古文書」について、その様式や機能にそくして類型化・体系化し、史料としての活用方法を学びます。

|

|

日本史演習

|

3年次と4年次に履修する科目。日本の古代史、中世史、近世史、近代史、現代史から一つのゼミに所属し、ゼミ生の討論などを通じて、より専門的な内容を学びます。実地調査やゼミ合宿なども行い、各時代の理解を深めます。

|

|

特別演習

特別演習(卒業論文) |

4年次に履修する科目。各自の問題関心にそって、それぞれのテーマを決め、指導教授との対話、ゼミでの中間報告を通じて研究を進展させ、卒業論文を作成します。

|

東洋史コース

| 科目名 | 特長 |

|---|---|

|

東洋史概説

|

1年次に履修する科目で、中国やインド、東南アジア、イスラームなどからなりたっている東洋史の入門的な内容を学びます。

|

|

史料・文献講読Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

|

2年次と3年次に履修する科目で、中国やインド、東南アジア、イスラームなどのさまざまな歴史を学ぶための史料講読の方法を学びます。対象とする地域に即して、英文、漢文・中国語の史料などを講読します。

|

|

基礎演習A、B

|

2年次に履修する科目で、中国やインド、東南アジア、イスラームなどのさまざまな歴史を学ぶための基礎的な方法を学びます。図書館での文献の探し方、読解の基礎、インターネットを利用した資料収集の方法などを習得します。

|

|

東洋史演習

|

3年次と4年次に履修する科目で、中国やインド、東南アジア、イスラームなどのさまざまな歴史の中から、自分の関心ある領域やテーマを選び、基礎演習で学んだ手法を発展させ、より高度な文献の読解、資料講読、研究発表の方法や成果のまとめ方などを学びます。

|

|

特別演習

特別演習(卒業論文) |

4年次に履修する科目で、中国やインド、東南アジア、イスラームなどのさまざまな歴史の中から自分で問題を見つけ、テーマを決め、卒業論文を作成します。

|

西洋史コース

| 科目名 | 特長 |

|---|---|

|

西洋史概説

|

1年次に履修する科目で、ヨーロッパとアメリカ、および海外帝国についてをカバーする、西洋史の入門的な内容です。

|

|

史料・文献講読Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

|

2年次と3年次に履修する科目で、西洋のさまざまな歴史を学ぶための史料講読の方法を学びます。対象とする地域に即して、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語などの史料を講読します。

|

|

基礎演習A、B

|

2年次に履修する科目で、ヨーロッパとアメリカのさまざまな地域の歴史を学ぶために必要な、図書館やインターネットを利用した文献の探し方、読解の方法、レポート作成の方法などを習得します。

|

|

西洋史演習

|

3年次と4年次に履修する科目で、ヨーロッパとアメリカのさまざまな歴史についてのより専門的な知識と方法を、学生主体の少人数授業によって学びます。

|

|

特別演習

特別演習(卒業論文) |

4年次に履修する科目で、ヨーロッパとアメリカのさまざまな歴史の中から自分で問題を見つけ、テーマを決め、卒業論文の書き方を習得します。

|

考古学コース

| 科目名 | 特長 |

|---|---|

|

考古学概説

|

Ⅰ年次に履修する科目で、過去の人々が地中に残した資料(遺跡・遺構・遺物)から歴史を語る考古学の入門的な内容です。

|

|

史料・文献講読Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

|

史料・文献講読では、主に海外の考古学に関する英語の文献を読み、日本とは異なる国や地域の歴史を復元するための資料と方法について学んでいきます。

|

|

考古学実習ⅠA、ⅠB、ⅡA、ⅡB

|

2・3年次に履修する科目で、遺跡の発掘調査に先立つ地形測量の方法や、出土遺物の資料化についての理念と実測(図化)の方法などを学びます。

また、夏季休暇期間中には授業の一環として、実際に遺跡を訪れて発掘実習を行います。 |

|

考古学演習

|

3、4年次に履修する科目で、各自で選択した研究資料やテーマについて、論文の講読や考古資料の収集・分析をおこない、ゼミ内での発表や討論を通して、自らの力で結果を考察する訓練を行います。

|

|

特別演習 特別演習(卒業論文)

|

4年次に履修する科目。4年間で学んだ全ての知識を基に、各自の関心や問題意識に沿ったテーマに関して、問題を設定し、卒業論文を作成します。

|