- 2025年度 授業要覧 文学部

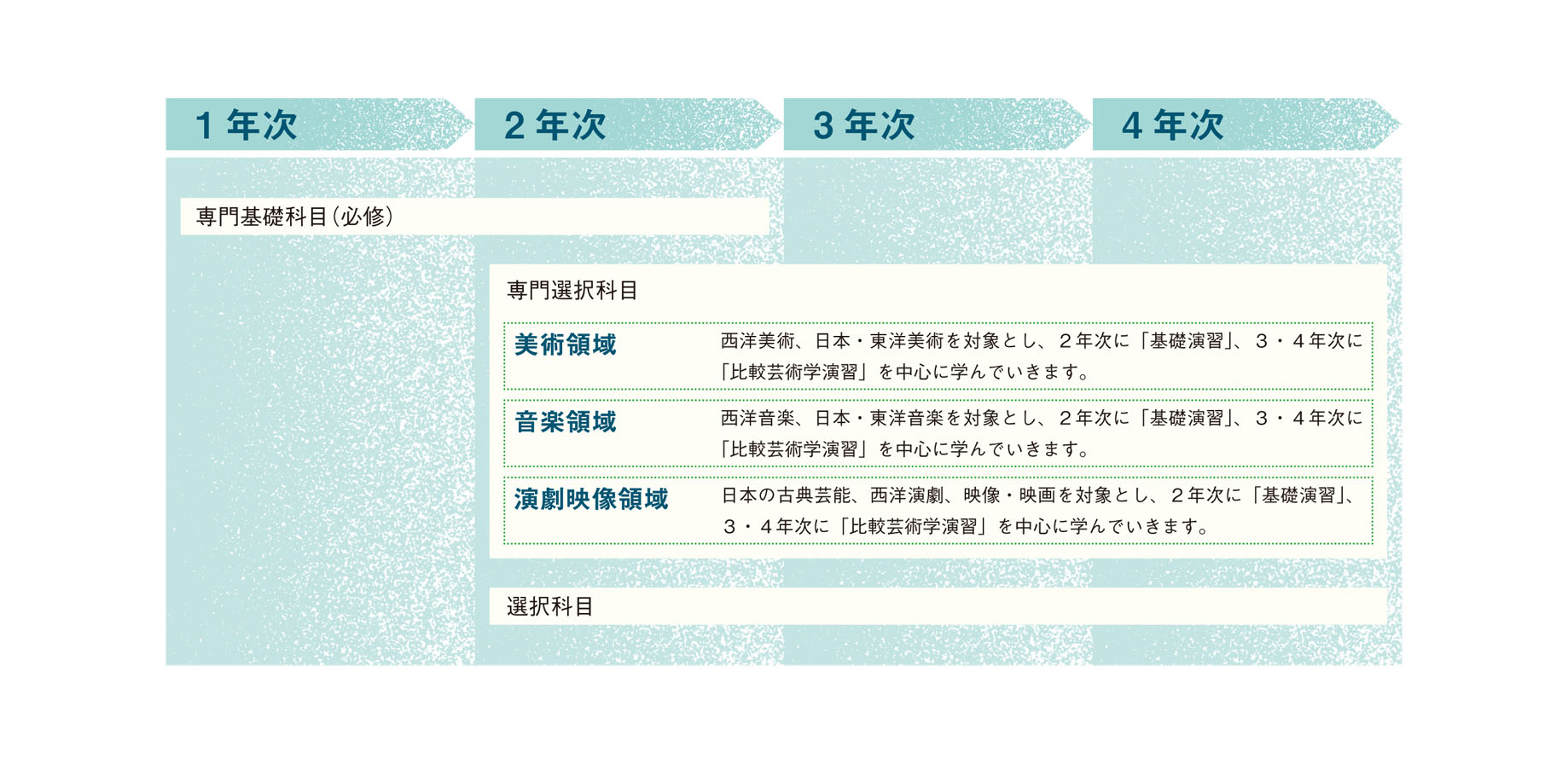

学びの特色とカリキュラム(比較芸術学科)

美術専攻

| 科目名 | 特長 |

|---|---|

|

日本・東洋の文芸と美術A

|

室町時代から幕末明治まで各時代を代表する〈名品〉を取り上げ、あわせて関連資料を読みながら作品がなぜ〈名品〉と言われるのか、その魅力(美的な特質と史的な意義)について理解を深める。

|

|

芸術鑑賞の方法I(2)

芸術作品の鑑賞と美術館 |

西洋の絵画・彫刻作品を対象に、作品の造形的特徴を言葉で記述する実践を行う。様式の異なる複数の作品の比較鑑賞を通じて、芸術作品の特徴をより深く理解する方法を理解してもらう。さらに、美術館の歴史を学ぶことで、芸術鑑賞の基礎的な知識を身につけることを目指す。

|

|

比較芸術学特講Ⅰ(1)

|

キリスト教は、神の表象(不)可能性や偶像崇拝をつねに問いかけてきた宗教です。不可視の神はいかに表象しうるのか。物質にすぎない聖像が奇跡を起こし、見るものに崇敬、畏怖、祈願、呪詛など多様な反応を喚起し、双方向的に働きかける「行為主体(actor)」となるのはなぜか。キリスト教のイメージ論を歴史人類学的視座から講じます。

|

|

比較芸術学特講Ⅰ(7)

神像彫刻の出現と展開 |

奈良・平安前期における神像の出現と展開について、現存作例を中心に眺めつつ、それぞれの造形上の特性や、造形から読み取ることのできる構想に及び、あわせて、研究の最前線について提示して作例をめぐる問題点・論点を明確にしてゆきたい。

|

|

芸術鑑賞の方法Ⅰ(1)

|

人体・静物等のスケッチと模写・模造 美術作品の描写法や造形法の実際を把握するため、鉛筆等による対象の簡単なスケッチや模写・模造をおこなう。文章によって即座に言語化できない場合も多いため、さしあたってスケッチ等により印象を定着しておくことは、鑑賞の質を高めるためにも有効である。

|

音楽専攻

| 科目名 | 特長 |

|---|---|

|

西洋の文芸と音楽A

|

19世紀初頭、ベートーヴェンがシラーの「歓喜の歌」に付曲した《交響曲第9番》を皮切りに、文学と音楽とは一挙にその距離を縮めた。ゲーテ、ビュヒナー、メーテルランク、ワイルド、ショーペンハウエル、ニーチェなどの著作、及びそこから霊感を受けて作られた音楽作品をともに比較し、「言葉を音にする」ことの本質を考察する。

|

|

原書講読Ⅱ(1)

|

英語で書かれた音楽理論入門書の講読を通じて、英文法・英文読解の力の維持と向上をはかるとともに、英語・米語による音楽理論の専門用語(音符名、音程名、リズム用語、調性・和声用語、楽曲形式用語など)にかんする知識・語彙を増やし、学生が英文による音楽書も研究資料として活用できるようになることをめざす。

|

|

芸術鑑賞の方法Ⅱ(1)

古楽譜の解読と演奏 |

バロック以前の音楽の原譜は現代とは異なる記譜法で書かれている。我々が使用する楽譜はそれを誰かが現代譜に直したものなのであり、その過程で曲本来のニュアンスが欠落することもあり得る。本実習では、音楽様式の変遷と相互に作用しながら展開した過去の記譜法の修得を通じて、当時の作曲家たちの発想を学んでゆく。

|

|

比較芸術学特講 II (1)

ワーグナー『ニーベルングの指環』分析 |

基礎演習、原書講読、音楽史などの授業によって得た基礎的な手法をもとに、クラシック音楽作品にアプローチする具体的な方法を、交響曲、室内楽曲、オペラ、歌曲などの作品を実際に「分析」することによって学ぶ。和声・対位法、楽曲形式、管弦楽法、語学、あらゆる手法を総合的に駆使する集大成的授業。

|

|

比較芸術学演習Ⅱ(1)

|

音楽史のテキスト、およびそれに付随する譜例集、CD・映像資料集、学習ガイドを教材として、中世・ルネサンス・バロック期の音楽について学生が発表を行う。各時代の音楽、およびそれが生み出された社会背景──宗教・政治・文芸思潮など──についての知識を深めると同時に、文章表現力・プレゼンテーション能力を鍛える。

|

演劇映像専攻

| 科目名 | 特長 |

|---|---|

|

西洋の文芸と演劇映像A

|

本講義では、ヨーロッパの古代より現代までの2000年に及ぶ演劇の歴史を視野に入れて、演劇が人間の文化において果たしてきた役割について考察を深めていく。「舞台芸術とは何か」、「劇的体験の本質とは」といった話題から説き起こし、「舞台の様式」、「演劇用語」、「舞台とメディアの関係」等のテーマを取り上げる。

|

|

日本・東洋の文芸と演劇映像A

|

日本においてはかつてどのような「芸能」および「演劇」が存在していたのか、言葉の概念と定義から始め、時代を追って概説する。芸能の始原から、古代、中世(能・狂言)、近世(歌舞伎・人形浄瑠璃)を見渡し、視聴覚資料を用いつつ基礎的な事柄の理解を深め、日本・東洋における芸能・演劇の特質について考察する。

|

|

比較芸術学特講Ⅲ(1)

シェイクスピアとエリザベス朝演劇 |

シェイクスピアの多面的な劇世界を解読する。シェイクスピアの生涯や英語といった話題からはじめて、悲劇・喜劇・歴史劇という諸ジャンルの解釈を試み、名せりふに対する知見を深めていく。エリザベス朝の劇場構造や劇団の成立についても論じる。またシェイクスピアを原作とするオペラや映画なども考察の対象とする。

|

|

原書講読Ⅲ(1)

|

謡曲・歌舞伎の台帳・人形浄瑠璃の正本など、日本の古典芸能における上演の基本となるテキストを読解する。本文の詳細な読み込みとともに、実際にどのように上演されるのかということにも目を配る。テキストの読解のための技術を身につけ、向上させつつ、日本の古典芸能・日本の演劇の特質について考究する。

|

|

比較芸術学特講Ⅲ(5)

|

120年以上に渡って蓄積されてきたさまざまな映画表現について通史的に学ぶ。技術史(サイレントからトーキーへ、アナログからデジタルへといった変遷)、時代を画した作り手たちについて掘り下げる作家論など、多角的にアプローチする。それぞれの時代、地域、ジャンル、作家に固有の映画の魅力を味わう。

|

CAREER 進路就職

取得可能な資格として博物館学芸員、図書館司書、社会教育主事があります。学科関連の分野としては、マスメディア・文化・芸術関連をはじめ、サービス、観光・旅行、環境・福祉・情報関連の企業や公務員にも将来の道が拓かれています。