- 2025年度 授業要覧 社会情報学部

学びの特色とカリキュラム(社会情報学科)

CURRICULUM 学びの特色とカリキュラム

確かな基礎力の育成と異分野融合のカリキュラムにより

実社会の複雑な問題の解決に貢献できる人材を育成します

学びの特色

高度情報化社会と呼ばれる現代では、文系・理系の双方に精通していることがアドバンテージです。本学科では、社会・情報・人間の複数分野にまたがる学際的な学びを通して、論理的・数理的思考やコミュニケーション能力、情報活用スキルを身につけます。学問領域をつなぐことで生まれる新たな価値観で、未来を担う人材を育てます。

確かな基礎力の育成と異分野融合のカリキュラム

社会情報学部では、確かな基礎力をもち、異分野融合領域で、実社会の複雑な問題の解決に貢献できる人材を育成するカリキュラムを用意しています。

コア科目では、社会情報学部で学ぶ異分野融合の姿を学ぶための3つの分野を必修科目で学びます。社会科学概論、情報科学概論、人間科学概論では、融合する3分野の概要を学びます。基礎科目では、英語、コンピュータ、数学、統計学を徹底的に鍛え、確かな基礎力を育成します。英語でのコミュニケーション、プログラミング、数値による論理的説明は、社会情報学部生全員が持つ基礎スキルです。

2年生以降では、学際領域のリエゾン科目や、専門分野のエリア科目などを中心に、多様な科目を履修することができます。このようにして徐々に個々の専門性を高めていきつつ、多様な学生のコラボレーションによる知識の創発環境を醸成していきます。

真のコミュニケーション能力を養うプロジェクト運営

企業や自治体から与えられる現実の課題に取り組むプロジェクト演習科目では、グループワークの中でコミュニケーション能力が身につきます。

高度な情報活用力を養うコンピューティング実習

最新の情報インフラを整え、コンピュータを活用して問題解決法をデザインするコンピューティングスキルやシステム思考力を養います。

独自の英語教育で“使える英語”を習得

リスニング、スピーキング、ライティング、リーディングはもちろんのこと、専門分野と直結した内容の英語プログラムを用意し、プレゼンテーション、論文構成など、ビジネスの現場で“使える英語”を身につけます。

カリキュラム構成

社会情報学部のカリキュラムは、人間・社会・情報の 3つの学問領域のエリア科目、それらの融合領域のリエゾン科目、それらを支える基礎科目から 構成されます。

-

コア科目

社会情報学部で学ぶ異分野融合の姿を学ぶための必修科目群です。社会科学概論、情報科学概論、人間科学概論では、融合する3分野の概要を学びます。統計入門では、コンピュータを使ったデータ分析の基礎を学び、コンピューティング実習では、基礎プログラミングを学びます。コア科目を通して、社会情報学部生が持つ共通知識とスキル(コモンセンス)を身につけます。

-

基礎科目

英語、コンピュータ、数学(統計学を含む)の素養は、すべての学びの基礎となります。基礎科目では、これらの社会に出てからも非常に有用な基礎力となるスキルを身につけます。社会人基礎力としてプロジェクトマネジメントを学ぶ科目、社会調査やデータ分析などのデータサイエンスを学ぶ科目、人工知能の学習の基礎となる認知科学などの科目も用意しています。

-

リエゾン科目

人間・社会・情報の学際領域を学ぶ「リエゾン」科目です。リエゾン科目では、情報社会論のような学際領域を扱う授業のほかにも、システム分析・設計基礎では、経営学との融合分野を扱い、社会学では、計算機シミュレーションを取り入れるなど、学際的な内容になるような工夫がされています。内容だけでなく、授業の方法に関しても、分野の異なる2名以上の教員によるコラボレーション型授業が広く取り入れられています。

-

エリア科目

それぞれの分野でさらに学習を進めるための専門科目です。基礎科目やコア科目で学習した学際的な知識を応用して、専門的な知識を深く掘り下げて学習します。各エリアでは専門分野の内容を扱いますが、内容はすべての科目で学際的になるように工夫されており、その分野を専門としない学生にも広く知識の幅を広げ、異分野融合の基盤となるような授業が構成されています。一つの分野を掘り下げるか、複数の分野をつないでいくか、エリア科目の履修の仕方は学生の選択次第です。本カリキュラムによって多様な学生が生み出されるところも社会情報学部の特徴で、多様な学生のコラボレーションによる知識創造環境が生み出されています。

COURSE MODELS 履修モデル

3年次以降では、人間・社会・情報の3つの学問領域から2つを選択し、「社会・情報」「社会・人間」「人間・情報」の3つのコースでより専門性の高い融合領域を学びます。

※ここで紹介する履修モデルは、あくまでも一例です。

COURSE FEATURES 主要科目の特長

| 科目名 | 特長 |

|---|---|

|

社会情報ナビゲーション

|

社会的な課題に対する複眼的な見方を身に付けるために、学びの技能や専門領域へとつながる基礎知識を習得する、1年次必修の演習授業です。その目的は、この授業を通して、なりたい自分に必要な学びが何であるかを知ることです。

|

|

コンピューティング実習

|

初級プログラミング体験を通して、コンピュータを使った問題解決「コンピューティング」の技法を学ぶ、1年次必修の演習授業です。上位学年で応用可能なプログラミングの基礎を学び、コンピュータを利用した問題解決法をデザインします。

|

|

Integrated English

|

1年次での週2回の英語の授業では、前期にreceptiveな技能(Grammar、Reading)を、後期にproductiveな技能(Speaking、Listening、Writing)を徹底的に学習します。授業外でも英語に触れられるように、e-learningを積極的に導入しています。

|

|

統計入門

|

1年次必修の科目です。データのあふれた現代社会では、そうしたデータを整理して有益な情報を得るために、統計学の知識が大いに役立ちます。すべての学生が統計学の素養をもって卒業していくことは、本学部の特色のひとつです。

|

|

社会数理

|

高等学校「数学Ⅲ」に続く微分積分を学びます。様々な量やその変化をとり扱い、数理的な分析に基づいた問題解決を行うためのスキルが身につきます。数学は苦手だけど好きな学生向けにこの科目を学ぶための準備として「社会数理入門」も用意されています。

|

|

プロジェクト演習入門

|

グループワークの方法を、実際にプロジェクトに取り組むことを通して段階的に学ぶプロジェクト型授業です。ビジネスマナー、発想法、図的問題解決といった基礎を学んだあと、プロジェクトを遂行し、成果をプレゼンテーションします。

|

|

プロジェクト演習

|

実社会での現実の問題に取り組むプロジェクト型授業です。神奈川県経済同友会の会員企業が提示した具体的な経営課題に取り組む、神奈川産学チャレンジプログラムなどに参加します。この授業を通して「創造的協調作業のつぼ」を会得します。

|

|

合理的思考と社会行動

|

社会、人間、情報の各分野から複数の教員が協力して作り上げるコラボレーション型授業です。現代社会での問題を取り上げ、専門の異なる教員がそれぞれの立場から講義した後、公開ディスカッションを行い、多角的な視点から問題を理解します。

|

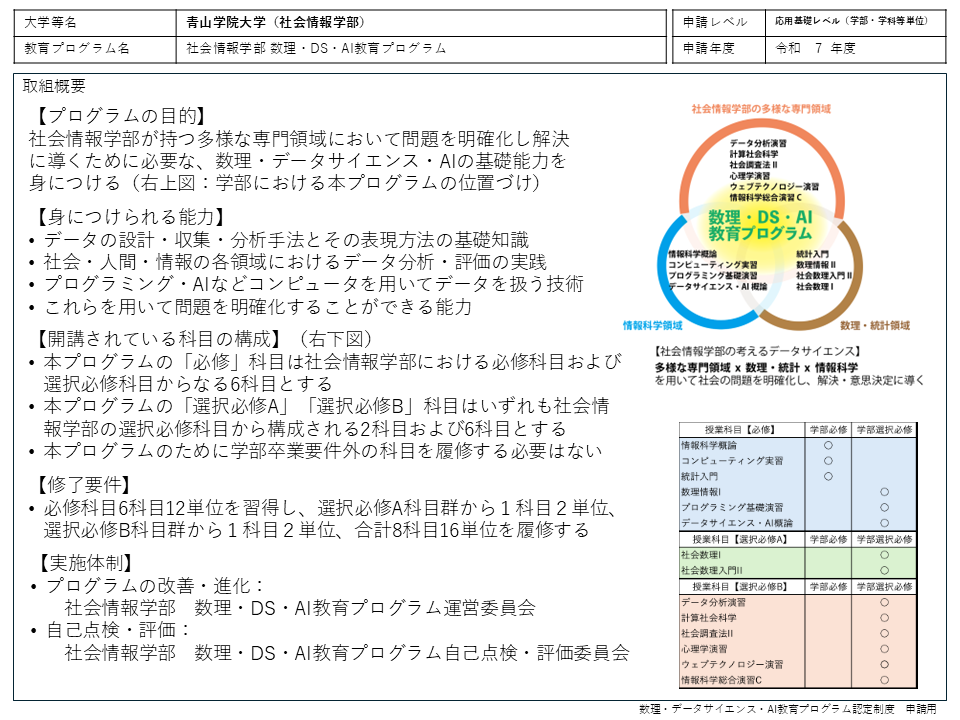

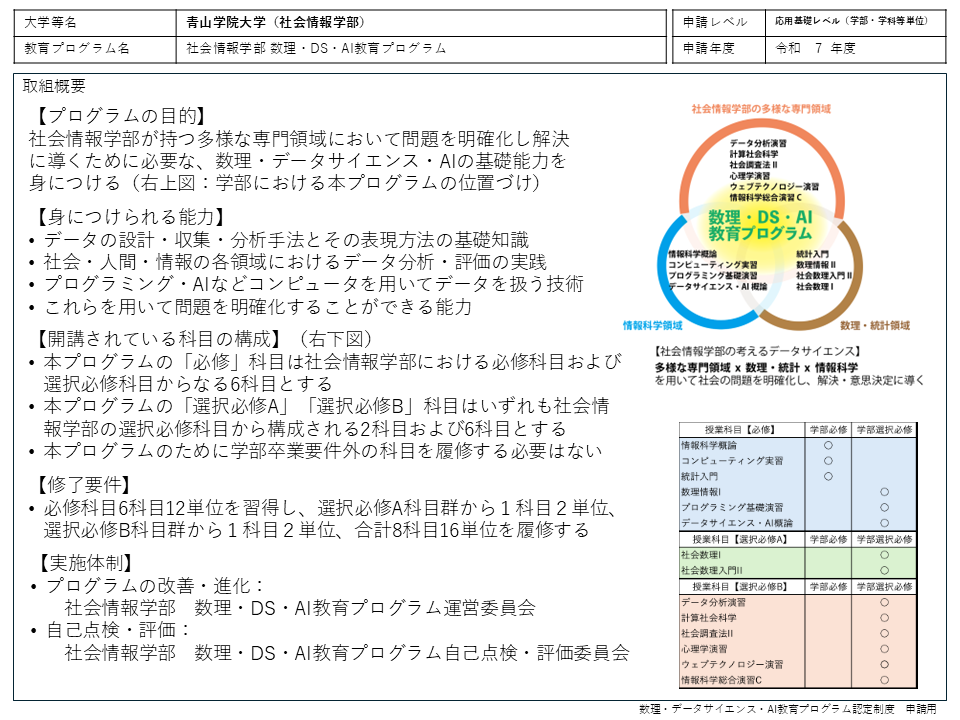

PROGRAM 数理・DS・AI教育プログラム

社会情報学部では、2024(令和)6年度より「社会情報学部 数理・DS・AI教育プログラム」を実施しています。同プログラムは、文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)」への令和7年度申請を予定しています。