- 2025年度 授業要覧 経営学部

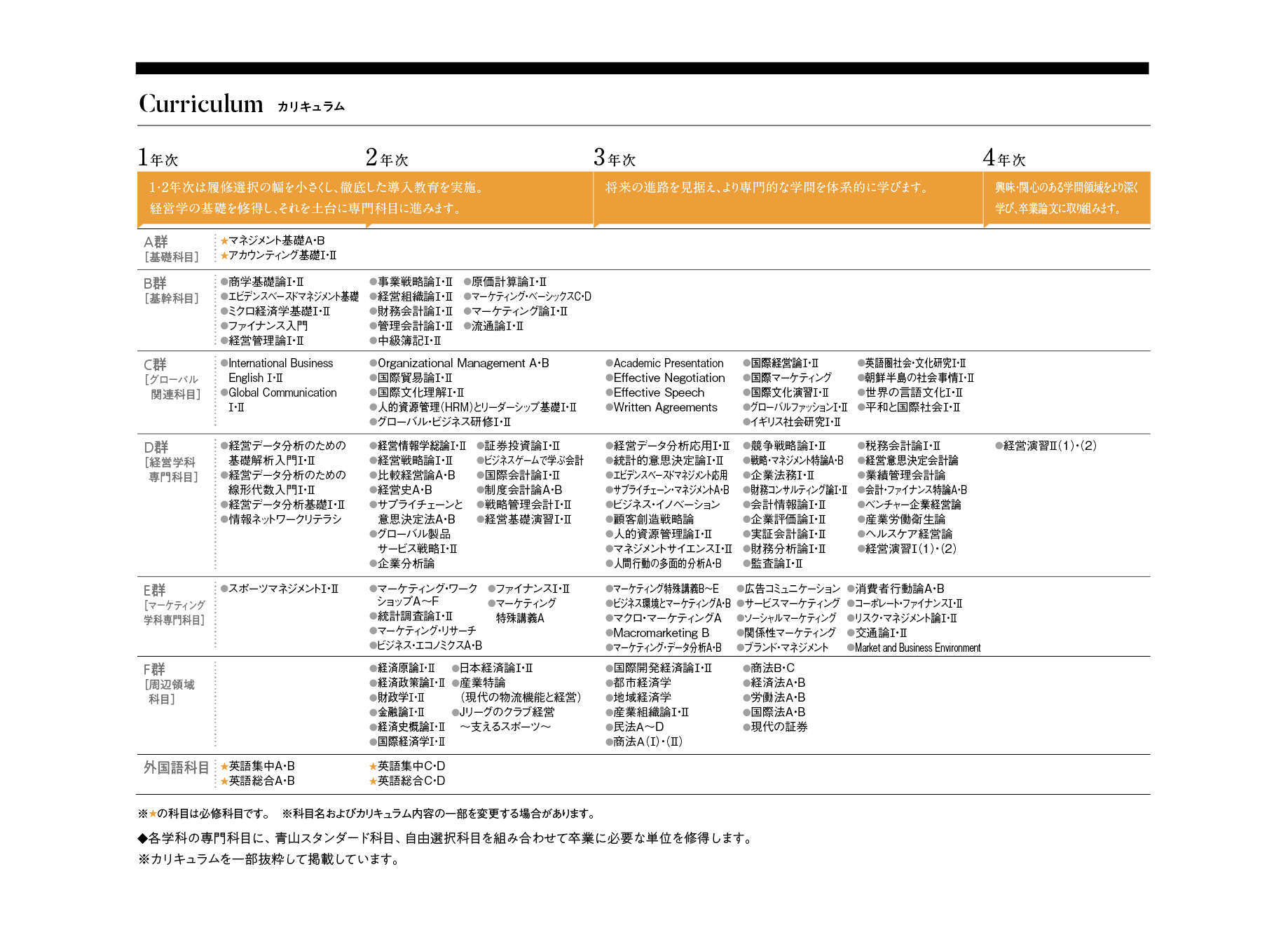

学びの特色とカリキュラム(経営学科)

COURSE FEATURES 主要科目の特長

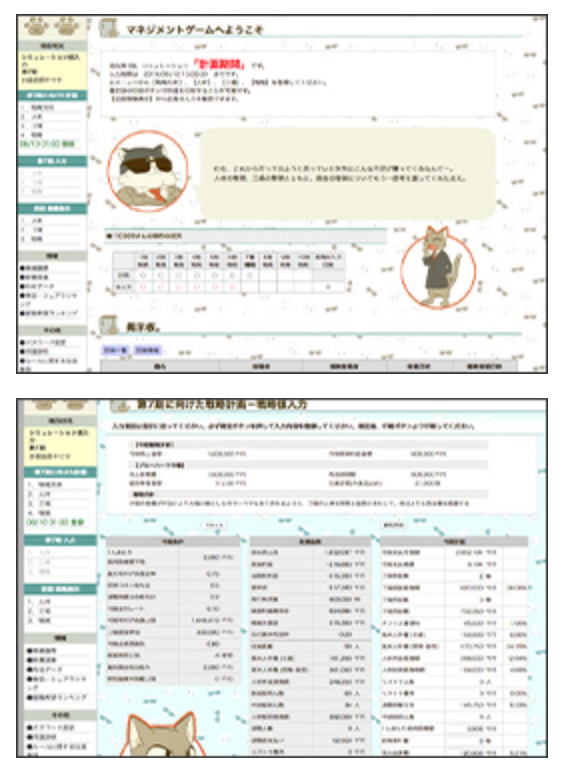

マネジメント基礎A・B

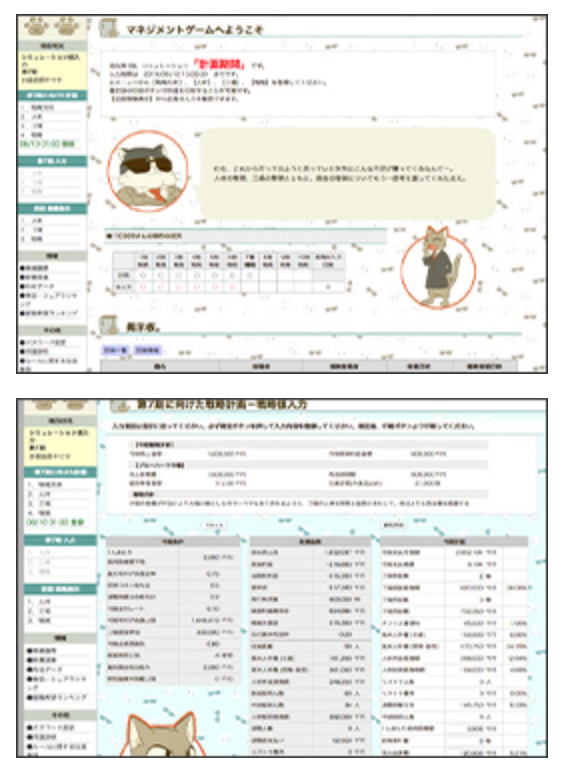

マネジメント基礎Aでは、基礎理論を学んだ後にマネジメントゲームに取り組んでいきます。会社を経営するとはどういうことなのかを、ゲームの中で一人一人が経営者となって他社と競いながら体験してもらいます。

マネジメント基礎Bでは、エビデンスを用いた自己主張を身につけるため、マネジメントゲームの会計情報を使って、データ分析の基本を学びます。これと並行して約10名の教員がそれぞれの専門分野の基礎について、オムニバス形式で講義します。

このように、マネジメント基礎A・Bは、2年次以降の学習に向けて基礎理論を定着させること、企業経営の実践を体感すること、そして経営学のさまざまな分野の違いを理解し、自分が学びたい専門性を検討できるようにすることに重きを置いています。

アカウンティング基礎Ⅰ・Ⅱ

「アカウンティング基礎Ⅰ・Ⅱ」は、企業活動のコアをなす会計(アカウンティング)の世界への入門となる講義です。この講義では、日常の取引から決算書の作成に至るまで、複式簿記の基本を丁寧に学びます。「企業活動を映し出す鏡」と呼ばれる会計は、大企業から小規模ビジネスまですべての組織に不可欠です。この観点から講義では、企業経営の理解と経済活動の記録・報告の方法を頭と手を動かしながら学び、日商検定試験商業簿記3級レベルの知識を身につけます。

会計は最強のビジネスデータの1つといえます。会計学を専攻しない学生にとっても、会計に関する知識はビジネスで成功するために必須です。

理論と実践をバランス良く習得するこの講義を通じて、皆さんは企業活動を正確に読み解き、そのデータを効果的に活用する力を養うことができるでしょう。

制度会計論A

「企業が情報開示を求められるのはなぜだろうか」、「粉飾決算はどうして起こるのだろうか」、「公認会計士監査の社会的役割は何だろうか」などの論点に対して経済学の考え方を適用し、現行の会計制度・基準の意義や将来的帰結を検討します。

会計学の講義の大半は、会計情報の作成と利活用を扱います。特に、企業の状況の情報化と伝達を考える財務会計分野では、法令である会計制度・基準の詳細の理解が第一に求められます。しかしながら、本科目のように、会計制度・基準の「なぜ」や「どうして」を問うことも、その本質を捉えるには重要です。

受講生が関心をもち、かつ理解が進むように、現実世界の諸制度やその帰結を紹介したり、経済ゲームに参加してもらったりするのも、本科目の特徴となっています。

事業戦略論

企業は従業員や工場などの経営資源を用意して製品・サービスを作り出し、それを消費者に販売し、そこで得た資金を生産活動に配分します。この一連の活動の継続が事業です。

そして事業戦略とは、事業の目標を決め、その目標に向かって何をすべきかを決めることです。何をすべきかを決めるためには、企業自身の状況、顧客や政府など企業を取り巻く社会についての状況を広く理解し、過去に世の中の事業で培われた知識から学び、状況と知識を総動員して考えることになります。

例えばデジタル技術が発達するなかで、事業のデジタル・トランスフォーメーション(DX)が検討課題になっています。飲食店では注文をタブレットで行い、配膳をロボットが行う店舗を見かけるようになりました。デジタル技術を導入した方が良い結果をもたらすと考えたから

導入されたのですが、実際に良い結果になるかは、しばらく経った後で結果を見て評価でき、それが知識になります。

事業戦略論は、事業においてどのようなことが分かっているか、その知識を体系化した学問です。そして学生にとって重要なことは、その知識体系を知ることで全て足りるのではなく、実際の事業において自分が直面した状況において自分の頭で考えて、何をすべきかを決断

できるようになることです。

本講義は経営学部の基幹科目として、学生に対し、事業戦略論の知識を知り、現代企業の状況を理解し、その知識を踏まえて考えることを求めます。そのため講義資料として事例資料が配布され、学生に問いかけを行い、学生は小レポートを作成します。そこで考えたことの知識を更に深めていく様々な専門科目へと繋ぐ講義と位置づけられます。

| 科目名 | 特長 |

|---|---|

|

事業戦略論Ⅰ・Ⅱ

|

事業の目標を定め、変化する外部環境の下で、その目標に到達すべく組織をいかに運営するかが事業戦略である。そのためには事業の外部環境や内部組織の把握、そして思考のための理論や概念が欠かせない。本講義では戦略策定に必要となる思考フレームワークや理論を学び、様々な事例において実際に考えることを行う。

|

|

経営管理論Ⅰ・Ⅱ

|

マネジメントの構成要素は、多種多様であるうえに、それらの要素の相互作用も考慮に入れると、マネジメント・システムはきわめて複雑となる。この複雑なマネジメント・システムを理解するための手がかりとして、本講義では、構成要素を個別に取り上げて基礎的な理論の修得を目指す。

|

|

企業情報戦略Ⅰ・Ⅱ

|

企業の戦略立案には、自社が持つ内部情報だけでなく、社会環境や経済情報などの外部情報、最近ではインターネットから得られる情報なども加味して行わなければならない。それらの多くの情報を処理する者と経営学両方を学んでいる人材の不足が日本企業の課題となっている。そこで、企業戦略を学びつつ、その場面ごとに活用するデータ・情報との関係や処理方法も勉強していくのが企業情報戦略Ⅰ・Ⅱである。企業情報戦略を学ぶことで経営学のさらなる理解につながるはずである。

|

|

制度会計論Ⅰ・Ⅱ

|

制度会計をポジティヴ(positive)に考察する。企業の財務情報の提供、利益や資産・負債・資本の測定といった財務会計の理論的枠組みを考察し、かつそれら機能を経済学的に考えるという視点を理解することが本講義の到達目標になる。

|

|

戦略管理会計Ⅰ・Ⅱ

|

本講義では、企業の設備投資戦略と研究開発戦略の策定・実行のプロセスにおいて利用される会計情報の現状と現在の課題を把握し、それに対応し、解決できる能力を育てることを授業の到達目標とする。

|

|

エビデンスベースドマネジメント基礎・応用

|

AIを正しく使うために人間には科学の重要な柱である「合理性」と「客観性」が求められる。合理性とは理由や論理に基づいて思考や行動を行う性質のことであり、客観性とは個人的な感情や偏見を取り除いた上で事実に基づいて物事を評価する性質のこと。AIがどのような結果を出しても、それが妥当であるか他の事実と照らし合わせ、そこから十分に正当性が担保されるかを判断することが、あらゆるビジネスに関わる現場で求められている。

特に生成AIの根幹はデータ分析にあり、そのデータ分析についても正しく理解する必要がある。またデータ分析の技術だけでなく論理的思考力や問題解決の考え方を身につけることを本講座の目標とする。 |