研究内容

研究内容 当研究室の主な研究分野は,人工知能の一分野である知識工学と自然言語処理です.当研究室では,計算機が利用・共有可能な知識の構築と洗練,異なる知識の統合,推論を用いた知識の導出,知識推論を利用した計算機システム,自然言語処理の応用に関する研究を行っています. 人間の知的作業を支援する計算機システムを構築するためには,知識を計算機が処理できるように形式化すること(知識表現)が必要です.知識表現モデルには,知識グラフ(概念や具体物間の関係を記述したグラフ),ワークフロー(業務の処理手順を定義したもの),ルール(規則・条件・判断基準などを記述したもの)などがあり,質問応答,音声対話,意味検索,知識継承,知識マネジメント,ソフトウェア開発,自動運転,エキスパートシステム(専門家の知識に基づいて,推論や問題解決が可能な計算機システム),セマンティックWeb(計算機が自律的にWebページの意味を理解可能なWeb)など,様々な領域に応用されています.しかしながら,知識表現モデルの構築コストが高いことが課題となっており,Webページ,専門文書,大規模言語モデルなどから,自動的に知識表現モデルを構築するための手法が求められています.以上より,当研究室では「知識表現モデルの自動構築」に焦点を当てて研究を進めています.また,知識表現モデルを利用した計算機システムの研究開発も行います.さらに,自然言語処理の応用を通して,自然言語における「意味」のもつ複雑性を人工知能が把握できるようにするための研究も行っています.

知識グラフ構築支援

現状のWebページはHTMLにより,人間向けに記述されているため,ソフトウェアがWebページの内容を直接理解することは困難です.セマンティックWebでは,オントロジー(ソフトウェアが意味理解可能な辞書)を参照しながら,RDF(リソースを記述するためのデータモデルと記述言語)を用いて,Webページのメタデータを記述し,知識グラフを構築することにより,推論技術を用いた情報検索や情報統合などが実現できると期待されています.

知識グラフの構築コストが高いことがセマンティックWeb実現の課題であることから,自然言語文,Webページ,大規模言語モデルなどから,知識グラフの自動構築を行うための手法を研究しています.知識グラフ自動構築の基礎研究として,テキスト中のエンティティ名(人や物の名前)を知識グラフ中のリソースに結びつけるタスクであるエンティティリンキングの研究や自動構築された知識グラフには欠落や誤りが含まれるため,知識グラフの補完や訂正をする手法についても研究しています.

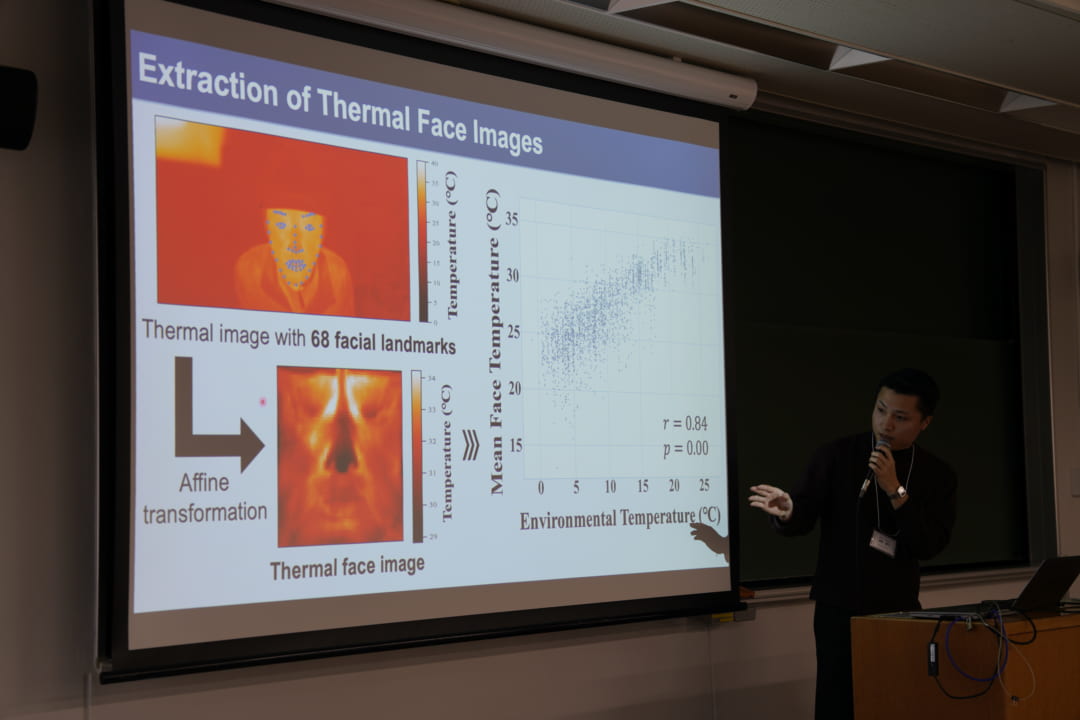

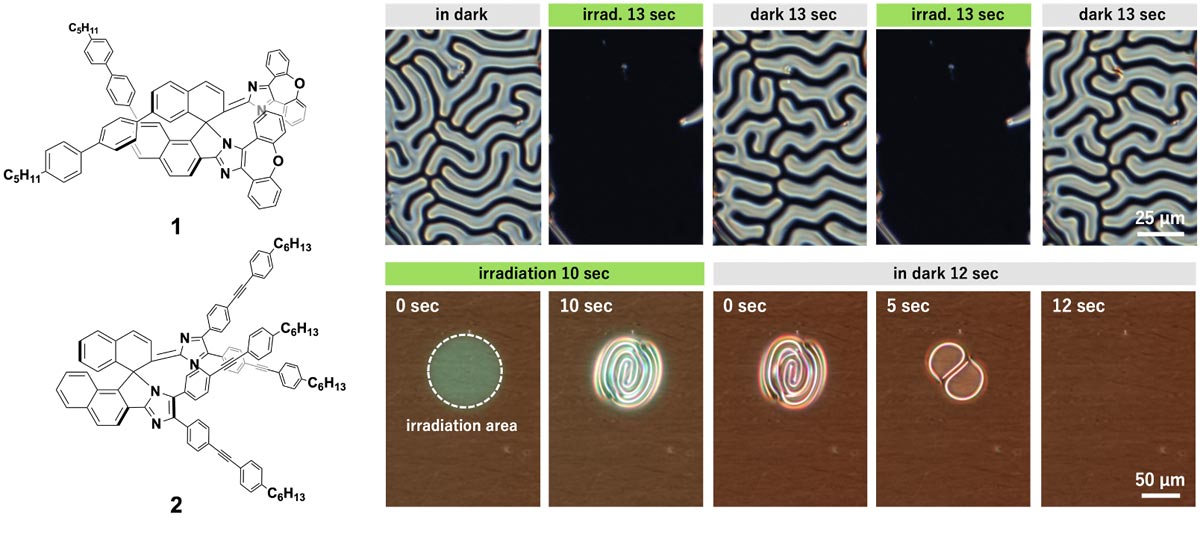

キャプションキャプションキャプションキャプション

知識グラフを利用した計算機システム

表情変化が可能なソーシャルロボット Furhat やチャットボットなどのソフトウェアエージェントを用いた質問応答システムや音声対話システムを研究開発します.家庭シミュレータVirtualHome上で,常識・行動・領域知識に基づき家庭内行動を推論する対話エージェントシステムの研究開発もしています.