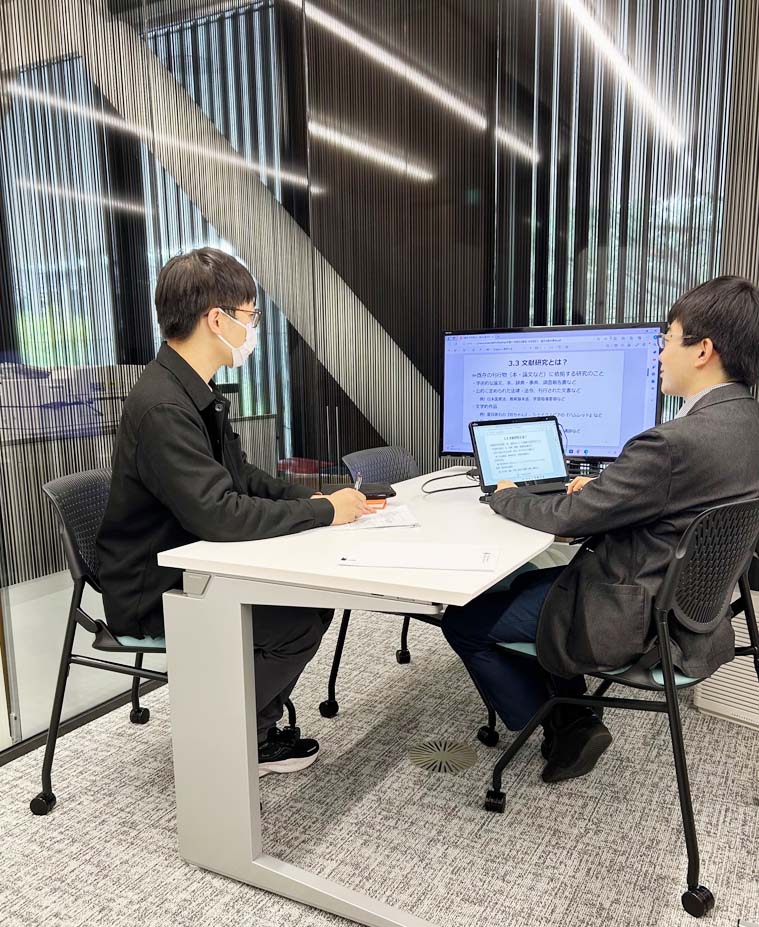

アカデミックライティングセンター(AWC)は、アカデミックライティングに係る指導及び教育を実施することにより、学生のコミュニケーション能力、論理的思考力及び日本語、英語その他の言語によるアカデミックライティング能力の育成及び向上を支援し、アカデミックマナー及びアカデミックリテラシーを有する学生の育成に資することを目的として2017年に創設されました。学生の個別支援を担うチューターは、本学の修士課程・博士課程に在籍する大学院生です。AWC専任教員によるライティング支援方法に関する研修を受講し、チューターとしての研鑽を重ねながら、青山キャンパス及び相模原キャンパスにおいてライティングの相談に応じています。

またAWCでは、アカデミックライティングの支援・教育に関する研究も精力的に進めています。AWCの紀要である「ライティング研究」は、ライティング指導などに関する総合的な研究誌を目指して2022年3月に創刊されました。まだまだ歴史の浅い組織ですが、今後の一層の発展に向けて日々の活動に鋭意取り組んでいます。

アカデミックライティングセンター(青山キャンパス18号館 マクレイ記念館2階)