- MENU -

機械は、形があって、動いたり、直接触れたり、目で見ることができたりするもので、動力源を持ち、ある決められた運動を行うことによって有効な仕事を行うもの、と定義できます。動力伝達機械、生産機械、精密機械、流体機械、輸送機械、建設機械、農業機械、コンピュータなどに分類され、このような機械という「もの」を作るための学問が機械工学です。

機械工学は、このように広範囲な学問領域を持っていますが、本学科は大別して、機械材料と材料力学、熱工学と流体工学、機械力学と計測制御、精密工学の4つの分野から構成され、それぞれ最先端の研究を行っています。

4年次には、これらの分野のいずれかの研究室に所属して、充実した卒業研究を行うことができます。これに先立ち、2年次と3年次にはラボワークという科目があり、希望すれば研究室において1年間、授業で学習した原理や原則を実験で確かめたり、卒業研究生や大学院生と一緒に研究室の雰囲気を味わうとともに最先端の研究の一端に触れたりすることができます。

また、卒業後に本学の大学院に進学すれば、卒業研究をさらに深めたり、新たな研究を行うことができ、連携大学院といって本学と連携している国の研究機関において研究することもできます。

PICK UP LABORATORY 研究室紹介

流体構造連成力学研究室 渡邉 昌宏

“動くもの”と“流れ”とのかかわりに隠されたメカニズムの謎を解く

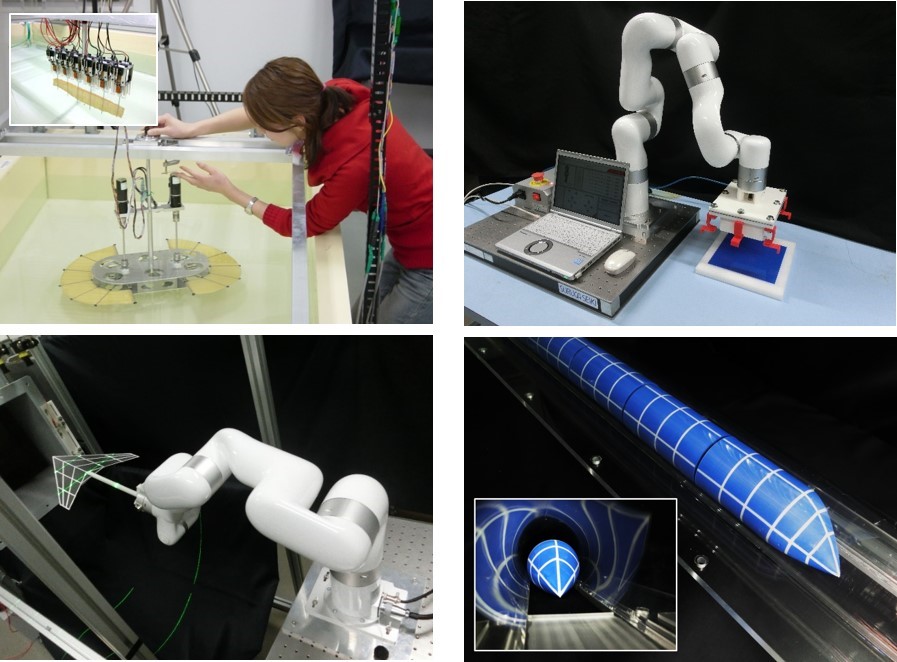

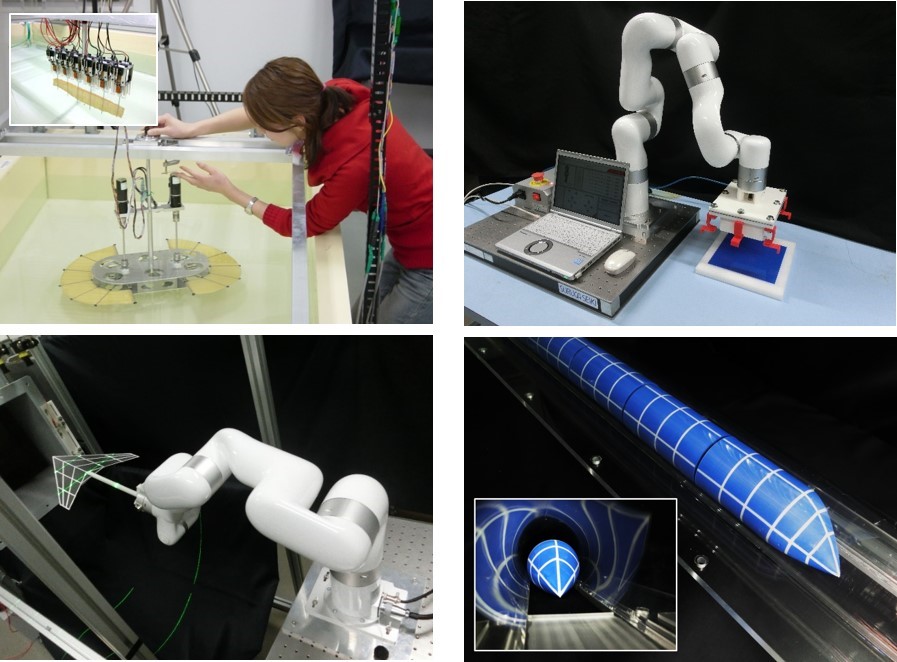

構造物が流体(空気や水など)の流れにさらされる場合や、流体中を高速で動く場合には、周りの流れに起因して、振動や騒音が発生することがあります。このような振動は流れ励起振動と呼ばれており、送風機やポンプなどの流体機械、高機能性薄膜フィルムの製造ライン(高速搬送、乾燥工程)で発生することがあります。(これは、流れから振動が発生するメカニズムです。)この振動の発生は、機械の性能低下や故障の原因となるため、その励振メカニズムを理解して、未然に対策し抑止することが必要となります。

一方、魚などに代表される水棲生物は、振動を逆に利用することで巧みに水中を泳動しています。(これは、振動から流れを発生させるメカニズムです。)このような水棲生物は進化の過程で、ヒレの振動や柔らかな体の波動運動を巧みに利用する優れた泳動方法と、最適化された体の形態を獲得しています。このような“柔らかな動き”をモデルにした水棲生物規範型メカニズムは、人と近接した場合でも安全で、水中に障害物が多い場合でも優れた推進性能を有しています。

研究室では、このような流れ励起振動の励振メカニズムの解明、振動抑止技術や制振装置の開発、振動や波動運動を利用した柔らかな流体中推進機構の研究開発を行っています。

LABORATORY LIST 研究テーマと内容

RESEARCH THEMES 学生の研究テーマ例

-

CFRP板の損傷時に放出されるAE波形の伝搬距離補正と自己相関マップ法による破壊現象の分類

CFRP板の損傷時に放出されるAE波形の伝搬距離補正と自己相関マップ法による破壊現象の分類 -

高張力鋼板における応力ひずみ関係の逆問題解析

高張力鋼板における応力ひずみ関係の逆問題解析 -

超音波疲労試験による鋭敏化二相ステンレス鋼の下限界特性評価

超音波疲労試験による鋭敏化二相ステンレス鋼の下限界特性評価 -

温度差を有する場での感温磁性マイクロカプセル溶液の流動の可視化

温度差を有する場での感温磁性マイクロカプセル溶液の流動の可視化 -

複合対流がエマルション型蓄熱材の水平円管内熱伝達に及ぼす影響

複合対流がエマルション型蓄熱材の水平円管内熱伝達に及ぼす影響 -

新型ロケットノズルの低高度における数値解析

新型ロケットノズルの低高度における数値解析 -

モーフィング翼の能動的変形を利用したシートフラッタのアクティブ制振

モーフィング翼の能動的変形を利用したシートフラッタのアクティブ制振 -

干渉計観測における可変構造宇宙機のフォーメーションフライト軌道設計

干渉計観測における可変構造宇宙機のフォーメーションフライト軌道設計 -

火星着陸機の姿勢制御性能に対するセンサノイズによる影響の低減手法

火星着陸機の姿勢制御性能に対するセンサノイズによる影響の低減手法 -

下肢完全麻痺患者に対する歩行用バイオニックスーツによる歩行アシスト

下肢完全麻痺患者に対する歩行用バイオニックスーツによる歩行アシスト