リエゾンセンターは、統合研究機構の一部として、青山キャンパスと相模原キャンパスの2拠点に設置され、学内外の研究協力を促進する橋渡しの役割を担っています。このセンターの運営を円滑に進めるために、URA(University Research Administrator)が両キャンパスに駐在し、各種プロジェクトの推進に取り組んでいます。ここでは、リエゾンセンターの主な活動についてご紹介します。

まず、地域との連携に力を入れています。地域との協働の期待は高まっており、とくに相模原キャンパスでは、地元企業のDX (デジタルトランスフォーメーション)支援に注力しています。国際的な競争の中でデジタル化の必要性が高まる中、SIC(さがみはら産業創造センター)と連携し、講習会や技術アドバイスを通じて、地域企業の成長を支援しています。

次に、教員の研究活動の支援があります。教員が持つ潜在的な能力を引き出し、具体的には、科研費の申請サポート、共同研究の可能性のある企業とのマッチング、CEATEC、SEMICON Japan、ICRA 2024 展示会などの国内外の技術展示会への出展の後押しといったことが挙げられます。

さらに、「Meet Up」というイベントを通じて、学外の人々との対面での技術交流を行っています。2018年に相模原キャンパスで始まり、それ以来COVID-19 の時期を除いて毎年開催しており、研究者が直接来場者と対話し、ポスター形式で研究成果を発表する機会を設けております。このイベントを通じて、本学の研究成果をより広く社会に伝え、理解を深める努力を続けています。

最後に、情報科学から生まれたAI技術は本学の理工学だけでなく、人文科学や社会科学分野にも広がりを見せています。リエゾンセンターはこれらの学問領域において、AI時代にふさわしい社会実装の形態を確立し、研究協力体制の構築に努めてまいります。

- MENU -

| 産学官連携 | 研究支援 |

| シーズの用途開発 | 外部資金獲得支援 |

| 研究者が有する技術シーズの用途開発を研究者とともに模索し、企業へ提案する | 外部資金獲得により研究の高度化、早期目標達成を支援する ●個々の研究者に対して、研究分野・フェーズに合致した適切な公募情報を提供 ●公的機関・財団等の助成金探索、情報提供 ●申請書作成支援・ブラッシュアップ支援 ●科研費申請にかかる説明会の企画・開催 ●各種助成事業に制度変更があった際のポイントを案内 |

| 企業ニーズとのマッチング | 情報収集・発信支援 |

| 企業ニーズと研究者が有するシーズのマッチングの場をプロデュースする ●イノベーション・ジャパンヘの出展 ●CEATECへの出展 ●Bio-Japanへの出展 ●新技術説明会開催 |

研究関連情報の集約、分析により研究を加速化、成果を発信することによって、その社会還元や共同研究を促す ●国の施策動向、分野動向等の調査分析および情報提供 ●研究成果の発信・PR |

| 地域ネットワーク活動推進 | |

| 地域企業や地域行政との連携窓口として連携推進を行う ●Meet up in AGU開催 ●機器分析センター ●神奈川県立産業技術総合研究所 ●かながわ産業振興センター ●相模原市産業振興財団 ●TAMA協会 ●南西フォーラム |

| 産学官連携 | 研究支援 |

| シーズの用途開発 | 外部資金獲得支援 |

| 研究者が有する技術シーズの用途開発を研究者とともに模索し、企業へ提案する | 外部資金獲得により研究の高度化、早期目標達成を支援する ●個々の研究者に対して、研究分野・フェーズに合致した適切な公募情報を提供 ●公的機関・財団等の助成金探索、情報提供 ●申請書作成支援・ブラッシュアップ支援 ●科研費申請にかかる説明会の企画・開催 ●各種助成事業に制度変更があった際のポイントを案内 |

| 企業ニーズとのマッチング | 情報収集・発信支援 |

| 企業ニーズと研究者が有するシーズのマッチングの場をプロデュースする ●イノベーション・ジャパンヘの出展 ●CEATECへの出展 ●Bio-Japanへの出展 ●新技術説明会開催 |

研究関連情報の集約、分析により研究を加速化、成果を発信することによって、その社会還元や共同研究を促す ●国の施策動向、分野動向等の調査分析および情報提供 ●研究成果の発信・PR |

| 地域ネットワーク活動推進 | |

| 地域企業や地域行政との連携窓口として連携推進を行う ●Meet up in AGU開催 ●機器分析センター ●神奈川県立産業技術総合研究所 ●かながわ産業振興センター ●相模原市産業振興財団 ●TAMA協会 ●南西フォーラム |

2024年5月13日(月)〜17日(金)、横浜・パシフィコ横浜で開催されたICRA 2024(IEEE International Conference on Robotics and Automation)にて、理工学部 機械創造工学科 田崎研究室(知技能ロボティクス研究室)が生活支援ロボットの展示を行いました。ICRAは、IEEEとRA(Robotics and Automation Society)が主催する世界最高水準かつ最大級のロボット国際会議であり、ロボティクス分野における最重要会議のひとつです。今回のICRAは日本での開催となり、世界各国から7,000人を超える研究者・技術者・企業関係者が来場。会場では、ロボティクスの最新技術や社会実装に向けた取り組みが多数紹介されました。

田崎研究室は今回、「ロボティック・キッチン」というテーマのもと、KUKA社(ドイツの産業用ロボット大手)をはじめとする複数の企業と連携し、最先端のロボットシステムを開発・展示しました。会場には3台のロボットアームを配置し、実際の家庭や飲食店などの生活環境を想定した一連の動作を、来場者の目の前でリアルタイムに披露しました。写真(1)は、展示ブース全体の様子をとらえたもので、洗練された設計の中に生活ロボティクスの応用が凝縮されていることがわかります。

中でも特に注目を集めたのが、グラスに飲み物を注ぐデモンストレーションです。この動作には、液体の流れの速さと、注がれる位置の双方を同時にきめ細かく制御する技術が使われており、決まった体積を、こぼさず、ちょうど良い量で注ぐことが可能となっています。その様子を写した写真(2)では、ロボットアームがグラスの縁に向かって正確に動作している様子が確認できます。

また、飲み物の入ったグラスや料理の盛られた皿を、揺らすことなく高速で運ぶ動作にも、多くの関心が寄せられました。この搬送には、揺れを抑えるための制振制御に加え、周囲の人や障害物との衝突を回避しながら、目的地まで安全な経路を選ぶマニピュレーション動作制御が組み合わされています。写真(3)に示すように、グラスを保持した状態で滑らかに動作するロボットの姿から、その高い制御性能が視覚的にも伝わります。

さらに、果物や野菜などの食材を対象とした自動カッティングの実演では、各食材の形状や内部の柔らかさをロボットが把握し、それぞれに適した切り方を自律的に選択して実行しました。写真(4)では、ナイフ型エンドエフェクタが食材に向けて動作する様子が映されており、単なる繰り返し作業ではなく、食材の特性に応じた柔軟な対応が行われていることがわかります。本技術の基盤となるロボットカッティング手法については、2025年1月に開催されたIEEE/SICE International Symposium on System Integration(SII 2025)において、研究室所属の大学院生の学術講演として制御技術の詳細内容を発表しています。[1]

これらの技術群は、ロボットが実際の生活空間で人と共に活動するうえで欠かせない、「柔らかさ」や「安全性」、そして「正確さ」を兼ね備えており、展示期間中、国内外の専門家や企業関係者のみならず、一般の来場者からも高い評価を受けました。集合写真には、田崎研究室の学生・教員とともに、海外のロボットメーカーをはじめ、自動車関連のソフトウェア企業、自動搬送機械メーカー、建築デザイン事務所、木工家具メーカーなど、さまざまな分野の企業関係者が集まっています。それぞれの専門性を活かしながら、生活空間におけるロボットの実装に向けた協働が進められていることが、この一枚からもうかがえます。

ロボットの動きに驚きや関心を示す来場者の姿は、生活空間におけるロボット活用の将来性と、それに対する社会的な受容の広がりを実感させるものでした。

[1] Ryuji Nakagawa, Ryunosuke Taguchi, Masaru Ohkubo, Akiyuki Kohgetsu, Ryosuke Tasaki,

"Robotic Cooking: Adaptive and Precise Cutting System Based on Food Outer Shape and Internal Flexibility", The 2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII 2025), pp.1375–1380, Jan. 2025.(複数の国際的企業との連名)

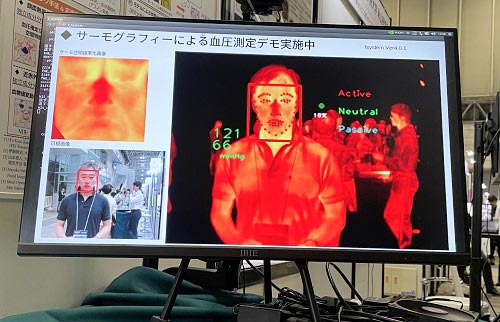

2024年8月22日(木)~23日(金)、東京ビックサイトで開催されたイノベーション・ジャパン2024に、理工学部 電気電子工学科 野澤研究室が「顔画像バイタルセンシング ~ 非接触・即時血行動態計測技術」を出展しました。イノベーション・ジャパンは、全国の大学等機関から創出された研究成果の社会還元・技術移転の促進及び実用化に向けて、産学連携マッチング支援を実施することを目的とした日本最大級の産学連携イベントです。メインとなる「大学等シーズ展示」は日本全国の大学等機関から特許出願済みの最新技術シーズを公募・選考し出展されます。

野澤研究室では、可視から赤外領域にわたる顔画像の空間的特徴から血圧を中心とした血行動態を瞬時に推定する技術を、デモ機でリアルタイムに計測させながら紹介しました。

従来の技術では、計測・推定に相応の時間を要しますが、本技術は、単一の顔画像サンプルの空間的特徴のみを用いて血圧等の血行動態を即時推定可能とします。非接触・遠隔・即時・無意識のバイタル計測という特長に来場者の方々の関心を惹きました。イベント開催後には、ドライバや現業系作業員の連続的モニタリングへの活用、車載近赤外カメラシステム等への適用を想定とした産学連携活動が開始されました。

2024年12月4日(水)に『Meet up in AGU 2024』を産学連携・研究発信イベントとして去年に続き青山キャンパスにて開催し、多くの企業関係者、出版関係者、自治体や一般の方々など多方面からご来場いただきました。「Meet up in AGU」は2018年度から産学連携を主な目的として相模原キャンパスや青山キャンパスで開催してきたイベントです。今回は青山学院創立150周年記念事業の一環として、3つの講演からなるプレナリーセッションと、研究者が自身の研究を直接来場者に紹介するポスター発表セッションおよび、交流・情報交換会を行いました。

[プレナリーセッション]

気象ビジネスの世界で第一線を走る経営者によるご講演と、本学の最先端の研究の一端をご紹介する本セッションは、それぞれ領域やアプローチは異なれど、“データ”に関連するものとなりました。来場者からは、民間企業としての立場と研究者の立場でのデータの収集や活かし方への真剣な取り組み状況と、その違いが良く分かり興味深かった、などの反響がありました。

講演1 「データ活用による気象ビジネスへの挑戦」

草開 千仁 氏 (株式会社ウェザーニューズ代表取締役会長、理工学部OB)

講演2 「小地域別将来人口推計ウェブマッピングシステムの開発について」

井上 孝 氏 (青山学院大学 経済学部長・同学部 現代経済デザイン学科教授)

講演3 「複雑な変形流動現象のモデル化とシミュレーション」

楽 詠灝 氏 (青山学院大学 理工学部 情報テクノロジー学科教授)

[ポスターセッション]

創立150周年記念事業として開催した今回は全学部・全研究科から研究者が参加し、その専門領域も文学、歴史、教育科学から経済学、経営学といった人文社会科学から、物理学、化学、電気工学、機械工学、情報工学などの理工学分野まで多岐にわたる構成となりました。来場者の関心が高く、本学の多様な研究に触れ、研究内容について直接研究者と活発な議論を交わすなど会場内は熱気に満ちたものとなりました。またAGUフューチャーイーグルプロジェクト※の学生も参加し、それぞれが取り組む研究について発表しました。

下記リンクより詳細なレポートをご覧いただけます。

https://agu-news.a01.aoyama.ac.jp/feature/325

※AGUフューチャーイーグルプロジェクト:国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)「次世代研究者 挑戦的研究プログラム」の採択を受けた本学のプロジェクトで、既存の支援制度と新たな育成支援策を組み合わせ、 「文理融合」と「国際性」をテーマに、将来新たな学術分野を切り拓く可能性を有する優れた博士課程学生の育成を目指すものです。