1988年に創設された総合研究所は、2018年より統合研究機構の中に位置づけられてから現在に至るまで、創設時の意思を継承しつつ、全学的視野にもとづいて、「研究ユニット」「アーリーイーグル」「基盤研究」などさまざまな研究支援事業を行っております。青山学院大学の優れた研究を育成・支援し発信していくことは、総合研究所の重要な役割であり、運営委員会を中心にその責務を担っております。

総合研究所の研究活動の中心となるのが、「研究ユニット」です。「研究ユニット」は、その予算規模によってA・B・Cに分けられ、人文科学・社会科学・自然科学の諸分野における先駆的・意欲的なテーマを創出し、学内のみでなく、学外の第一線で活躍する研究者を交えて2、3年かけて行う共同研究です。2024年度は13件のプロジェクトチームが稼働し、着実にその研究成果を上げています。各研究チームは最終年度の翌年には、報告書や書籍として、その研究成果を公表し、学会や大学・社会に広く貢献することになります。これまでの研究は『青山学院大学総合研究所叢書』『研究成果報告論集』としてその成果が蓄積されてきており、研究推進部には今まで発行された叢書・報告書が一覧できるようになっています。

また、若手研究者の育成・支援も総合研究所の重要な使命の一つです。2024年度は、若手研究支援であるアーリーイーグル研究支援制度を大幅に改革し、助手・助教を対象として、研究成果の発信に重点を置いた目的型の支援の強化、博士後期課程学生を対象としては、従来のプロジェクト申請型をさらに充実した内容に変更し、その活性化を試みました。このほか、科学研究費取得をめざす教員を対象とする基盤研究支援制度も毎年、多くの申請があり、ご活用いただいております。

これらの研究成果は、毎年発行される『NEWS SOKEN』『総合研究所所報』・総合研究所ホームページなどで紹介しておりますので、その内容をご覧いただくことができます。『NEWS SOKEN』は、紙媒体でも配布しており、小特集や、優れた研究を紹介する「私の研究」、『青山学院大学総合研究所叢書』新刊本や『研究成果報告論集』の紹介など、総合研究所の研究をわかりやすく発信しています。2024年度は「記録・資料を守り、伝える」と題して小特集を組みました。併せてご覧いただければと思います。 引き続き、ご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

- MENU -

| 研究課題 (略称) | ユニットリーダー | 所属・職位 | 構成員数 |

| 〈人間以上〉の想像力と語り―環境人文学の研究教育基盤形成に向けて(環境人文学) | 結城 正美 | 文学部 英米文学科・教授 | 6名 |

| 光学活性芳香族複素環化合物及び光学活性芳香族化合物の環境調和型合成(光学活性分子) | 武内 亮 | 理工学部 化学・生命科学科・教授 | 1名 |

| コーポレート・ディスクロージャーの総合的研究(コーポ開示) | 小西 範幸 | 会計プロフェッション研究科・教授 | 13名 |

| 国際秩序変容の構造とメカニズム:ネットワーク・アプローチによる実証分析(国際秩序研) | 林 載桓 | 国際政治経済学部 国際政治学科・教授 | 8名 |

| がん放射線治療の最適条件を探るための酸素プローブ開発研究(酸素プローブ) | 田邉 一仁 | 理工学部 化学・生命科学科・教授 | 2名 |

| 「資源の呪い」を解明するミクロ実証分析(資源の呪い) | 山下 直輝 | 国際政治経済学部 国際経済学科・准教授 | 2名 |

| スポーツ・アントレプレナーシップ養成プログラム開発~社会課題解決事業の創出~(スポアン開発) | 宮崎 純一 | 経営学部 マーケティング学科・教授 | 5名 |

| 段階的多光子励起された分子の反応制御と時間分解赤外分光による構造解析(多段励起赤外) | 坂本 章 | 理工学部 化学・生命科学科・教授 | 4名 |

| 青山学院所蔵「津川主一コレクション」のデジタルアーカイブ化及び音楽活動の検証(津川主一研究) | 山本 美紀 | 教育人間科学部 教育学科・教授 | 4名 |

| 「できる」を支える「知る」が身に付くために、どう教員養成をするのか 国際比較検討(でき知る養成) | 柳田 雅明 | 教育人間科学部 教育学科・教授 | 4名 |

| 自然科学的手法を用いた古代東北社会の考古学的研究(東北古代社会) | 菅頭 明⽇⾹ | ⽂学部 史学科・教授 | 2名 |

| 新奇低次元トポロジカル物質の開発とその次世代超低消費電力スピン素子応用(トポロジー) | 春山 純志 | 理工学部 電気電子工学科・教授 | 2名 |

| 文化・芸術・スポーツ・学びの相互交流とインクルーシブ社会デザインによる地域創生(未来地域創生) | 高松 朋史 | 経営学部 経営学科・教授 | 9名 |

| 研究課題 (略称) | ユニットリーダー | 所属・職位 | 構成員数 |

| 〈人間以上〉の想像力と語り―環境人文学の研究教育基盤形成に向けて(環境人文学) | 結城 正美 | 文学部 英米文学科・教授 | 6名 |

| 光学活性芳香族複素環化合物及び光学活性芳香族化合物の環境調和型合成(光学活性分子) | 武内 亮 | 理工学部 化学・生命科学科・教授 | 1名 |

| コーポレート・ディスクロージャーの総合的研究(コーポ開示) | 小西 範幸 | 会計プロフェッション研究科・教授 | 13名 |

| 国際秩序変容の構造とメカニズム:ネットワーク・アプローチによる実証分析(国際秩序研) | 林 載桓 | 国際政治経済学部 国際政治学科・教授 | 8名 |

| がん放射線治療の最適条件を探るための酸素プローブ開発研究(酸素プローブ) | 田邉 一仁 | 理工学部 化学・生命科学科・教授 | 2名 |

| 「資源の呪い」を解明するミクロ実証分析(資源の呪い) | 山下 直輝 | 国際政治経済学部 国際経済学科・准教授 | 2名 |

| スポーツ・アントレプレナーシップ養成プログラム開発~社会課題解決事業の創出~(スポアン開発) | 宮崎 純一 | 経営学部 マーケティング学科・教授 | 5名 |

| 段階的多光子励起された分子の反応制御と時間分解赤外分光による構造解析(多段励起赤外) | 坂本 章 | 理工学部 化学・生命科学科・教授 | 4名 |

| 青山学院所蔵「津川主一コレクション」のデジタルアーカイブ化及び音楽活動の検証(津川主一研究) | 山本 美紀 | 教育人間科学部 教育学科・教授 | 4名 |

| 「できる」を支える「知る」が身に付くために、どう教員養成をするのか 国際比較検討(でき知る養成) | 柳田 雅明 | 教育人間科学部 教育学科・教授 | 4名 |

| 自然科学的手法を用いた古代東北社会の考古学的研究(東北古代社会) | 菅頭 明⽇⾹ | ⽂学部 史学科・教授 | 2名 |

| 新奇低次元トポロジカル物質の開発とその次世代超低消費電力スピン素子応用(トポロジー) | 春山 純志 | 理工学部 電気電子工学科・教授 | 2名 |

| 文化・芸術・スポーツ・学びの相互交流とインクルーシブ社会デザインによる地域創生(未来地域創生) | 高松 朋史 | 経営学部 経営学科・教授 | 9名 |

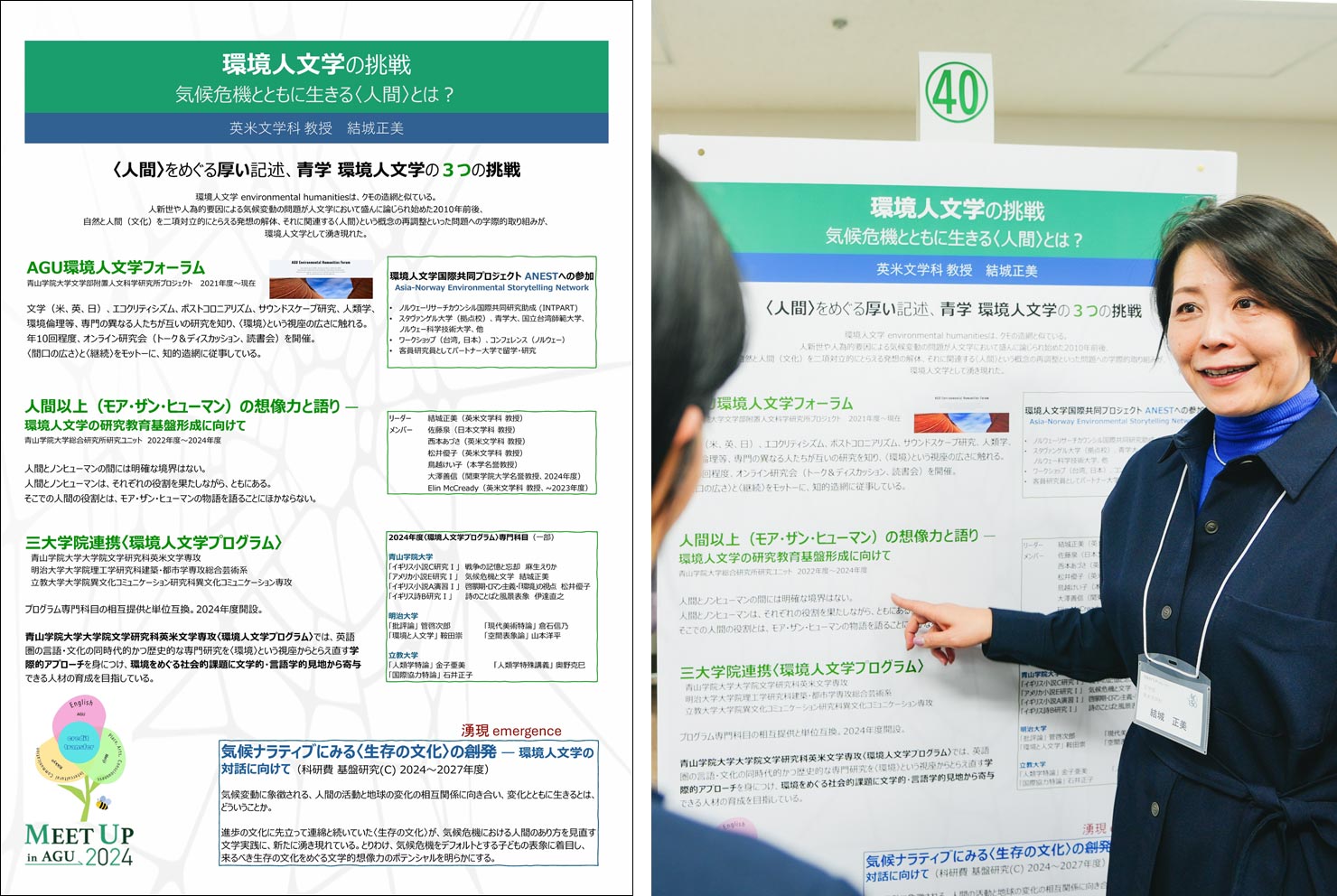

環境の危機は想像力の危機に由来しているという見解のもと、本研究ユニットでは、人間とノンヒューマンの関係を〈人間以上〉という見地から考察してきました。2024年度は一部メンバーの入れ替えがあり、エコクリティシズム、サウンドスケープ、日本文学、アメリカ文学、イギリス文学、現代思想を専門とする6名のメンバーが、各専門を積極的に逸脱しながら、本学における環境人文学の研究と、それに連動して、昨年度開始した三大学院連携「環境人文学プログラム」の発展を目指しました。

最終年度にあたる2024年度は、研究課題の考察を書籍として刊行する準備に注力しました。往々にして概念の理解が専門分野によって異なることから、メンバー間で論文ドラフトの合評会を数回行い、「ポストヒューマン」や「人新世」等、本研究の鍵概念に関して議論し、共通理解の形成に努めました。この作業における相互触発は、異分野協働と専門知の多元的深化につながり、それが2025年出版予定の成果刊行物に表れていると思います。口頭でのアウトプットとしては、Meet Up in AGU 2024で本ユニットを含む本学の環境人文学の動向について報告しました。

炭素以外の原子を環の構成元素に持つ有機化合物を複素環化合物といいます。複素環化合物は医薬品の基本構造として多く見られます。医薬品の88%が芳香族複素環構造を含み、医薬品の約50%が光学活性化合物であることから、光学活性複素環化合物の需要が高く、必要とされる構造を効率的に提供することが求められています。本プロジェクトでは、これまで、独自に開発してきた環境調和型合成に有効な触媒系を用いて、光学活性芳香族複素環化合物及び芳香族化合物の効率的合成を行うことを目的としました。本触媒系によって行われる不斉アリル化は、導入した炭素-炭素二重結合を利用してさらなる分子変換ができ、複雑な分子構造に導くことができるため、極めて有用な反応です。2024年度は窒素原子が複数ある芳香族複素環化合物を中心に研究を進め、さらに芳香族化合物についても研究を進めました。反応機構についての研究を行い、さらに、光学活性芳香族複素環化合物に誘導できる光学活性ビルディングブロックの環境調和合成を行いました。

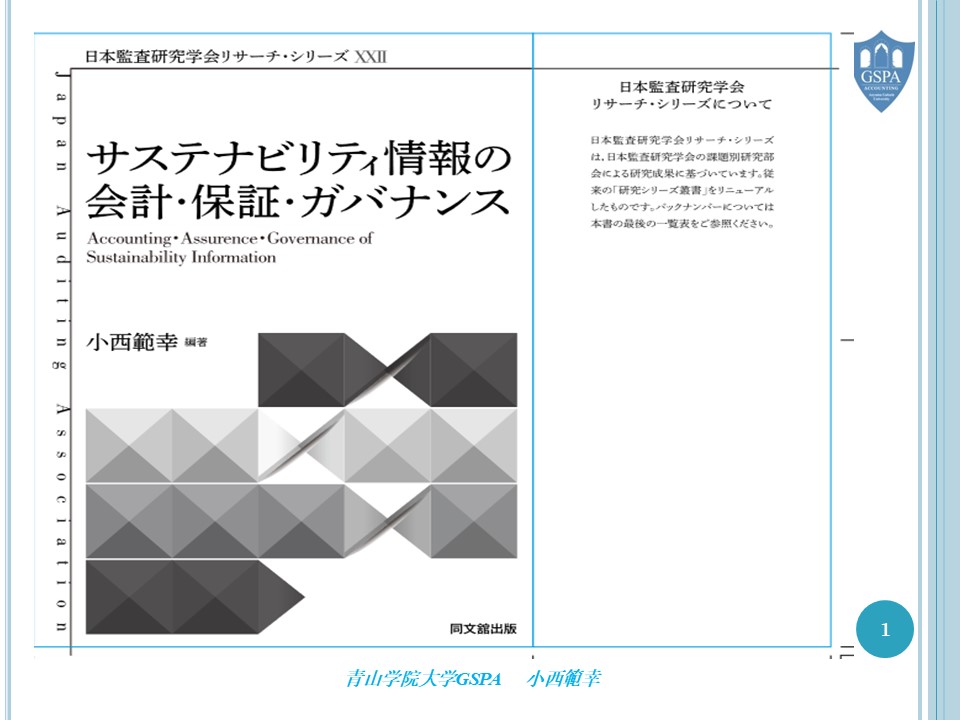

本研究は、サステナビリティ情報を介した会計、保証、ガバナンスの3つの研究領域の分野横断的な知見、さらには「総合知」の創出を得ることを目的としています。

ここでは、会計、 保証、ガバナンスについて、制度的側面に加えて理論および実務の側面から先鞭をつけることで、財務諸表を中心とした財務情報とESG情報でも将来的に財務情報あるいは企業価値に影響を及ぼすサステナビリティ関連財務情報とを同等に位置付けた「サステナビリティ情報」の開示について論じています。

国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)から2023年6月にIFRS S1「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」とIFRS S2「気候関連開示」の公表があり、世界各国では当該基準を基にして、それぞれの政策の優先順位によって、より広範な要求事項や特定の開示の要求事項を追加して自国の基準を設定していくことになります。

日本では、2023年より有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」において、「気候変動」に加えて「人的資本・多様性」に係る記載が求められていました。そして、2025年3月には、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)から3つのサステナビリティ開示基準の公表が行われました。今後、ISSBからはIFRS S2に続く基準が公表されていくため、当該基準を取り込めるような開示制度の枠組みを検討しておく必要があり、本研究の貢献がそこにあります。

本研究が求められる背景には、3つの国際的な動向を挙げることができます。1つ目は、国際連合からのSDGs(持続可能な開発目標)の公表です。その17の目標の達成には企業の果たす役割が大きく、個々の企業のサステナビリティのトリプルボトムラインである経済、社会、環境に関わるリスクと機会について評価できる情報を開示することでSDGs達成への貢献が求められています。 2つ目は、環境、社会、ガバナンスに配慮している企業を選別して行うESG投資の進展です。ESG評価の高い企業ほど、事業活動の社会的意義やサステナビリティが優れていると判断されるようになっています。そして3つ目は、国際会計基準(IFRS)財団の下、国際会計基準審議会(IASB)と並んでISSBが設立されてサステナビリティ開示基準が公表されるようになったことです。

サステナビリティ経営が21世紀の企業経営を標榜していると考えると、コーポレートガバナンスは企業の方向付けと統制を行うシステムと捉えた「企業統治」の訳語は適当とは言い難くなっています。サステナビリティ経営の目的は、ステークホルダーのための価値創造と結び付いているため、本研究では、「コーポレートガバナンス」は取締役会の適切な行動、ならびに取締役会と株主等の間の良好なコミュニケーションを促進する手段と考えることで、包括的に「会計・保証・ガバナンス」を捉えた三位一体の考察を深めています。

SDGsの達成に向けて、将来世代の便益を最大化するための複合的な価値を実現する新しい経済社会へのイノベーションが求められています。そのためには、 経済社会と企業経営のサステナビリティの連結環となるようなサステナビリティ情報の開示制度を介したコーポレートガバナンスの構築が不可欠となっています。しかし、本研究の構想を練った2020年には、まだ「財務情報と非財務情報」という使い方が一般的であり、これらの情報を同等に位置付けることに関して、また会計あるいは保証の観点から議論することは、少なくともわが国では殆どなく、挑戦的な研究テーマであったように思います。それが現在では、まさに求められる研究テーマとなっています。

本研究ユニットでは、中間報告書として『サステナビリティ情報の会計・保証・ガバナンス』(同文舘出版、2024年)を公刊しました。本書の構成は、以下の通りです。

序章「サステナビリティ情報とコーポレートガバナンス」において、本研究の概観と要点を説明することからはじまっています。そこでは、「コーポレートガバナンス」について会計・保証・ガバナンスを包括的に捉えた論拠、および「サステナビリティ情報」について財務情報とサステナビリティ関連財務情報を合わせて捉えた論拠を述べた上で、経済、経営、および会計を介してコーポレートガバナンスの議論を展開しています。

次に、制度、理論、実務の観点から第Ⅰ部〜第Ⅲ部に分けての考察を行っています。第Ⅰ部「英米のコーポレートガバナンスの制度」は第1章〜第4章から構成され、第Ⅱ部「サステナビリティ情報の保証の理論」は第5章〜第8章から、そして第Ⅲ部「サステナビリティ情報の開示と保証・ガバナンスの実務」は第9章〜第11章から構成されています。これらに続いて補章1では、本書の狙いと結論を洗い出すべく鼎談が組まれており、補章2「ESG環境下における不正リスクの管理について」ではサステナビリティ情報によっての職業上の不正リスクについての検討が加わっています。

各章の研究の目的は、以下の通りです。

第Ⅰ部の第1章「英国におけるコーポレートガバナンス改革の特徴」では、 サステナビリティ情報の開示に向けての英国での会計、保証、ガバナンスの一体的な取組み、すなわちコーポレートガバナンス改革の変遷を検討することで、その特徴を明らかにしています。加えて、これらの一体的な取組みを確実なものとするための基準等設定主体の改編についても言及しています。第2章 「英国における内部統制とコーポレートガバナンスの近時の展開」では、英国における2021年以降の新しい企業報告制度とその信頼を確保する内部統制の強化に向けたアプローチについて、開示、内部統制、およびガバナンスの関連性を中心に検討を試みています。第3章「英国のサステナビリティ関連財務情報に対する保証の現状」では、ソフトローとハードローの有機的連携というアプローチを駆使して、新しい企業開示と内部統制の強化を確保する実効的なコーポレートガバナンスの実現を可能にするための英国での保証の取組みを紹介しています。第4章「米国における気候関連情報の開示と内部統制の展開」では、気候関連情報の開示を定める米国の証券取引委員会(SEC)の「規則案」と「COSOガイダンス」を踏まえて、米国における気候関連情報の開示と内部統制の展開を明らかにするとともに、これらの展開を介して米国のコーポレートガバナンスの特徴を明らかにしています。

第Ⅱ部の第5章「Credibility概念からの保証の検討」では、Credibility(信憑性)の概念に着目して、サステナビリティ情報の開示を可能にする保証の考え方について、情報利用者、保証実施者、情報作成者の観点から考察しています。第6章「サステナビリティ情報と保証の考え方」では、財務情報と一体となってサステナビリティ関連財務情報の開示が行われることで、会計や保証はどう変化するかの検討を介して保証についての課題を明らかにしています。第7章「サステナビリティ情報に対する保証の制度的枠組み」では、サステナビリティ関連財務情報に保証を提供するための環境がどのように整備されてきているのか、その現状と課題を検討しています。第8章「サステナビリティ情報に対する保証の役割」では、経営者が開示する情報について、保証や監査がない状態でどの程度の信頼性が確保されているのか、また、当該情報の信頼性が利用者にとって有用となる程度を確保するためにはどのような仕組みが必要かについて検討を試みています。

第Ⅲ部の第9章「サステナビリティ情報の開示と保証に関する国際的実態調査」では、国際会計士連盟(IFAC)が2023年に公表したサステナビリティ情報の開示と保証の現状に関するレポートを分析して、国際的動向を整理しています。また、証券監督者国際機構(IOSCO)が2023年に公表したアンケート結果を分析して、サステナビリティ情報の開示と保証に対する投資者、企業および保証プロバイダーの見解を整理しています。第10章「日本の統合報告書におけるガバナンス責任者の有効な関与」では、日経225企業の統合報告書(2022 年版)を対象に、ガバナンス責任者による責任表明の実態を調査しています。第11章「サステナビリティ情報の保証に関する実証分析」では、2016年から2021年 までのJPX400構成銘柄企業を対象として、サステナビリティ情報の保証の決定因子と経済的帰結の解明に向けた分析を実施しています。

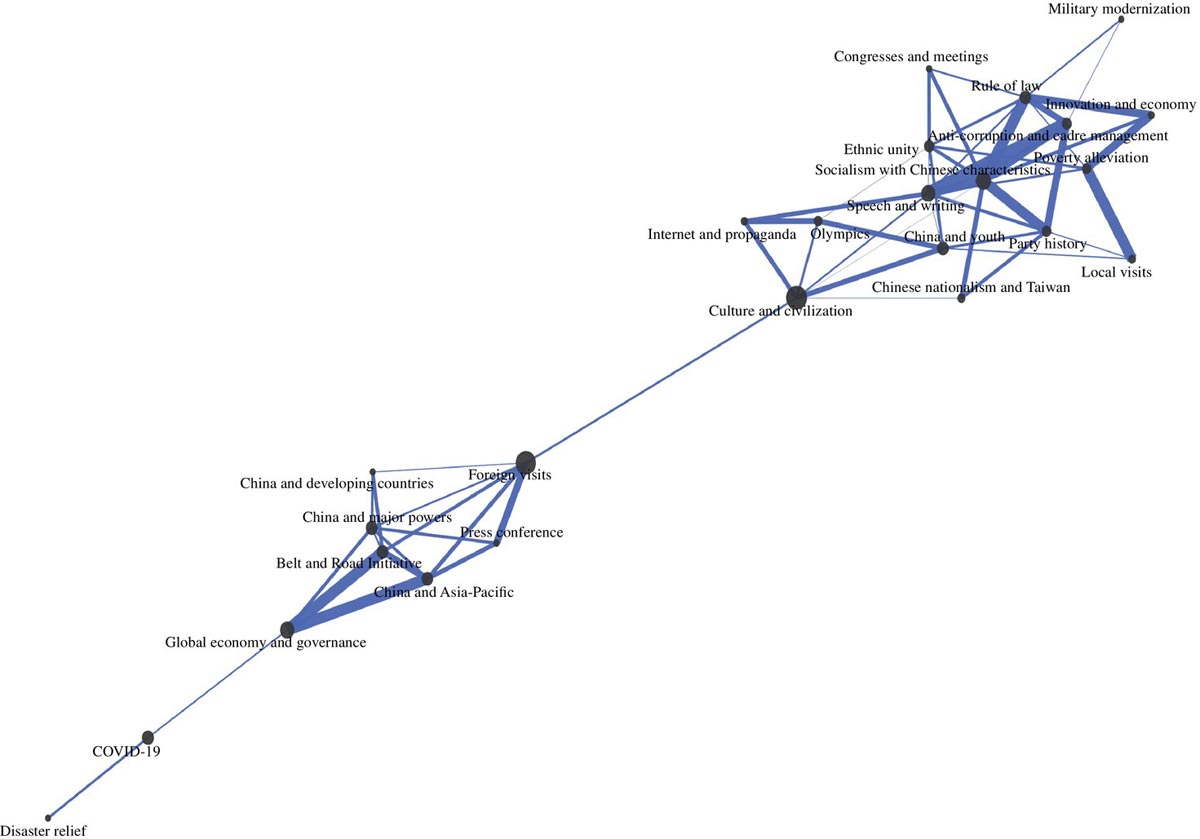

本研究の目的は、ネットワーク分析の視点と手法を用いて、変容しつつある国際秩序の構造を解明することであります。とりわけ本研究ユニットでは、ネットワーク科学(network science)の理論とデータ解析の手法が、多様な争点領域で異なる様相を見せている国際秩序の変化を捉える上で、有効かつ斬新な視点とツールを提供するという理解を共有しています。こうした問題意識の下、各メンバーは、ネットワーク科学の国際関係論への応用の可能性について理解を深めつつ、それぞれ入手・利用可能なデータに基づき、国家間・争点間の結びつきの変容に関する予備的研究を進めています。

2024年度の主要な成果としては、メンバーの佐竹知彦が、アジア太平洋地域における安全保障協力の変容をテーマとした論文を報告・公表しました(Tomohiko Satake, “Explaining the Difference between Australia-Japan and Japan-ROK Security Cooperation”, The Pacific Review, 38-3, pp. 473-501)。また、メンバーの武田健は、欧州連合における国家間交渉のあり方の変化についての研究を報告しました。他にも、菊地努は、インド太平洋地域における秩序構想の変遷に関する論考を発表しています。

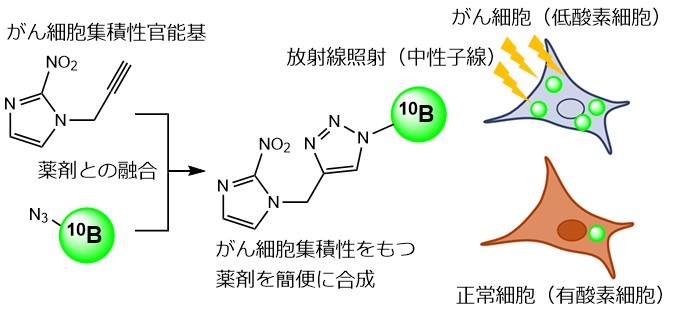

生きている細胞内の酸素は、生命活動の維持に必要不可欠であり、細胞内で多様な機能を示します。一方、酸素が足りない状況(低酸素環境)は、がんなどの重篤な疾患で発生することが知られており、細胞内の酸素濃度を知ること、および低酸素環境の細胞(低酸素細胞)を治療することは、がんの診断や治療につながり、非常に重要です。当研究ユニット「酸素プローブ」は、細胞内や生体組織内の酸素濃度を簡便に計測する手法を開発することと低酸素細胞を効果的に攻撃可能な治療薬の開発を目指して設置しました。2024年度は、低酸素細胞に集積する性質をもった官能基を薬剤に導入し、放射線照射下のがん細胞で選択的な薬効発現を実現しました。この新規薬剤は、新しいがん治療薬となることが期待されています。なお、本研究は京都大学複合原子力科学研究所との共同研究の成果です。

世界経済は、地政学的リスクの高まりや脱炭素化への移行などを背景に、天然資源価格の歴史的な高騰と不安定化に直面しています。こうした状況は、資源輸出国・輸入国双方の産業構造や経済成長に多大な影響を及ぼす可能性があります。影響を解明する一つとして、「資源の呪い(Resource Curse)」という仮説があります。これは、天然資源に恵まれた国が、むしろ天然資源の乏しい国よりも工業化の遅延や経済成長の鈍化を経験するという逆説的な現象を指しています。本研究は、この「資源の呪い」仮説を企業レベルのミクロデータを用いて検証し、資源価格変動が関係する企業の投資、生産性、イノベーション、貿易行動、さらには雇用に与える影響のメカニズムを解明することを目的としています。分析対象国として、豊富な天然資源を有し、かつ質の高いミクロデータへのアクセスが可能なオーストラリアを選定しました。

初年度は、本研究課題の基盤となる、データベース整備を最優先で進めました。機密性の高いミクロデータへのアクセス権限取得のため、ABS(オーストラリア統計局)への利用申請手続きや、データ利用に関する法規・倫理講習会の受講などに時間を要しましたが、アクセス権限を確立することに成功しました。最初の作業として、ABSが管理する企業データベース「BLADE」と、詳細な品目別貿易統計(税関データ)の接続に取り組みました。企業データベースは、企業の財務情報、研究開発活動、知的財産保有状況といった詳細な企業属性を捉える変数が格納されています。貿易データは月単位、国別(輸出国、輸入国)また、使用された港、空港など、莫大なデータ量です。両データベースの接続は、共通の企業識別や確率的マッチング手法などを検討し、慎重に進めました。特に、貿易データはレコード数が膨大であるため、効率的なデータクレンジング、処理、そしてストレージ管理に一定の時間と計算資源を投入しました。

このデータのアクセスは豪州の国内の大学のサーバーを経由しての接続が許可されており、スインバーン大学のオフィスを利用して、夏また春休み期間中に集中して作業を行いました。キャンベラで開催された国際ワークショップにおいて研究進捗を発表する機会も得ることができました。データ基盤整備と並行して、研究チーム内では定期的なミーティングを実施し、進捗状況の共有、課題の特定、そして作業フローの確認・最適化を継続的に行っています。これにより、データ分析の具体的な方向性も明確になりつつあります。今後は、計量経済学的手法を用いて分析を進める予定です。

~大学内で毎週2回開催されるスポーツ教室、年間定期開催の子供たち対象

マルチスポーツイベントへの企画、運営、指導参加による学び~

若年層と高齢者、働く女性と子育て世代のスポーツ機会の創出とソーシャル・ウェルネスの醸成を目的としたスポーツ活動の企画、運営、実践。大学の資源(施設、人材、プログラム)を地域社会の皆さんと「スポーツ活動」を通じて共有します。この取り組みから大学生が在学中に自身の専門性を活かして学びの「実践機会」を体現できる教育プログラム開発を目指します。

~大学女子サッカーとスポーツアカデミーの施設、プログラムの分析・応用~

男女のスポーツ実施機会を均等化する国家的施策に長年取り組んでいる米国の女子サッカーの取り組みを視察、情報収集することにより青学のキャンパスから社会をリードする女性たちを「スポーツを通して育成」するプログラム開発を実践します。

~障がい者スポーツとインクルーシブコミュニティ創生の有用性~

スポーツを通じて地域のつながりを深め、インクルーシブな社会を構築することを目的とした「大学を核としたスポーツコミュニティ」を実践する福岡大学の取り組みを視察しました。医学部、体育学部を持つ学内体系は異なるものの「都市圏に二つのキャンパスを有する青学」、「ワンキャンパスに幼稚園から大学院」という特色ある学びの場を「スポーツで繋ぐ」取り組みを実践します。

~学内で培ったスポーツプログラムと人材による被災地支援と教育プログラム開発~

2025年3月には奥能登地域の被災地復興支援をスポーツにより実施しました。学生主体で臨んだこの活動により、どのような学びがあったのか。検証した後に「スポーツで取り組む」社会課題への更なる挑戦を探ることを目的とします。

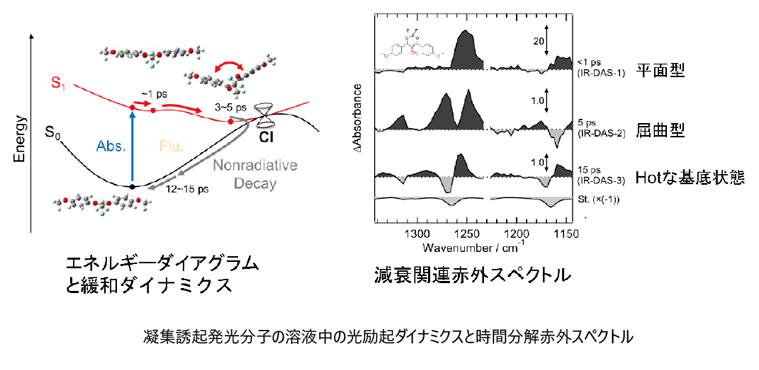

分子内の電子が光励起された状態(電子励起分子)は、エネルギーや物質の変換、光機能発現などにおいて重要な役割を果たしています。しかし、特に、溶液中や固体中の分子において、さまざまな電子励起状態を有効に利用することは難しいのが現状です。本研究ユニットでは、複数の光子によって段階的に多光子励起された様々な電子励起分子が、時々刻々とその形を変えていく様子を時間分解赤外分光によって明らかにするとともに、そのような分子の光化学反応の制御を目的としました。2023年度は、複数の光子で段階的に励起された分子の構造とその変化を観測することができる時間分解赤外マルチチャンネル分光システムの構築を進めました(1枚目の写真)。

また、そのシステムを使って、2つのベンゼン環が面と面で重なった分子([2.2]パラシクロファン)の光励起状態の赤外吸収スペクトルを測定し、光励起された電子は2つのベンゼン環で共有されており、その共有された電子は、分子中の原子核の振動にともなって、2つベンゼン環の間を行ったり来たりすることを明らかにしました。また、凝集することで発光が誘起される分子の溶液中の光励起ダイナミクスも解明しました(2枚目の図)。

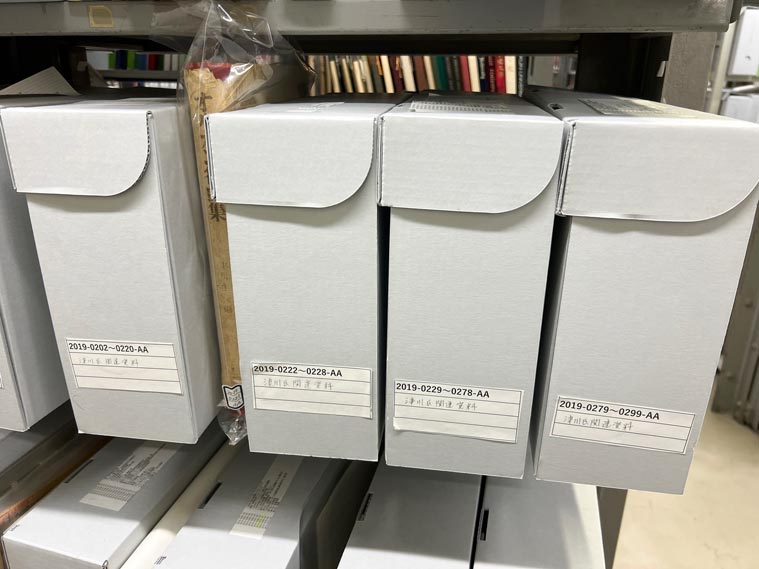

本研究は青山学院所蔵「津川主一コレクション」について、1.資料をデジタルアーカイブ化し、その作業を通して、2.津川主一(1896-1971、以下津川)の仕事を検証・批判的分析研究を行うことを目的としています。

津川は青学と同じメソジスト派の家庭で育ち、牧師から音楽家へと転身した人物です。青年時代から賛美歌を創作し、後には全日本合唱連盟に関わるなど、戦前戦後を通して日本の教会音楽のみならず、音楽教育・合唱運動の牽引役として大きく貢献しました。その影響は現代にも続き、例えば、音楽の教科書に度々採用されたスティーブン・フォスター(Stephen Collins Foster)の日本への作品紹介などは、私たちにもなじみ深い彼の功績の一つだといえるでしょう。

青学に収められている「津川主一コレクション」は、2016年にご遺族の了承を得て丸山忠璋氏より本学に寄贈されたもので、彼の幅広い活動範囲を示すものとなっています。2024年度は、デジタルアーカイブ化に向けて一つひとつの資料のスキャン作業を進め、それらのスキャンデータをそれぞれの専門で分担し分析を始めています。2025年度はスキャンデータへの取り込みを完了し、さらに分析を進めてデジタルアーカイブ化と併せた多様なデータ活用の可能性を探るとともに、最終年度の成果発表に向けて準備を整えていきたいと考えています。

Interdisciplinary International Comparative Study of Initial Teacher/Trainer Training

「できる」ばかりを目指す教育で良いのでしょうか。たしかに、幼い子どもが「できた」時、その喜びは子ども本人ばかりか保護者そして教育者にとっても大きいです。しかし年齢を重ねていくうち、「できていればわかっていなくとも良い」では、与えられた状況に対応させるだけの学びと結局なります。このような状況を克服することに資する知見を学術に裏打ちして得たいというのが、本研究において根本とする問題意識です。そこで、本研究ユニットでは、「教員養成 (職業能力開発指導員養成を含む)」に焦点を絞って得られる知見をまず目指します。

「できる」を支える「わかる」が身に付くよう指導ができる者を輩出できる教員養成をどう実現するのか。まさに主体たる人間として自身で「知り」「わかり」「考える」を欠かさない土台にして「できる」ようにする教育者・指導者を輩出するため、何が共通して取り組まれ、その際何の性質を有する教材・施設・設備等どのように活用・運用しているのでしょうか。その目的が十分機能する形として実現する条件を、教科・領域を横断しての国際比較研究によって探求します。

7世紀以降、律令国家が東北地方に進出していく中で、秋田県内の横手盆地は雄勝郡や平鹿郡の郡衙、城柵が設置された地域と目され、東北における古代社会の様相を探る上で非常に重要な地域です。そこで本研究では、横手盆地に所在する雄勝城推定区や後三年合戦関連遺跡を主なフィールドとして、自然科学的な手法を用いた考古学的研究を行うことを計画しています。

2024年度は、金沢城跡において、地上型レーザースキャナーによる高精度3次元測量調査を行い、横手市造山十足馬場遺跡でも地中レーダ探査を実施しました。その結果、未だ検出されていなかった溝状の反応がいくつか得られ、遺跡の周濠の様子の一端を明らかにすることができました。

また本学の授業とフィールド調査を連携させ、学生への教育普及や、横手市教育委員会や雄勝城・駅家研究会といった機関との連携により、地域への調査成果の還元も行っています。今後も継続して調査を行い、当該地域における律令国家の支配体制の過程とその実態を探っていきます。

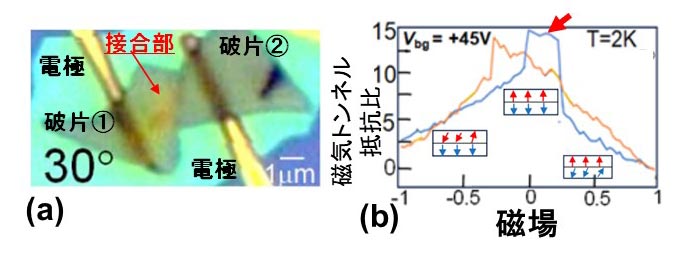

電子は素電荷を持ちながら自身はコマのように自転しており(電子スピン)、スピンデバイスは発熱・エネルギー損失がない究極の次世代超低消費電力素子として注目されています。 中でも、障害物にあたってもこのスピンが止まることのない不思議な物質「トポロジカル物質」が存在し大きな期待が寄せられている。我々は僅か原子数層の薄さの物質をセロテープによる結晶の機械剥離で創製し、このトポロジカルスピン素子を研究しています。

今年度は、トポロジカル状態を持つ2個の新奇原子層磁性体破片を、角度を変えながら回転させて積層するだけで、破片間の格子不整合に基づく磁気トンネル接合特性が発生することを発見しました。この成果はインパクトファクター32を誇るAdvanced Materials誌(ドイツ)に掲載され、大学HP、全国大学プレスにも公開され大きな話題になっています。

未来地域創生プロジェクトは、日本の社会的課題となっている地域創生について、「文化・芸術・スポーツ」を対象に研究を行っています。「文化・芸術・スポーツ」は日本のどの地域にも存在しうる地域資源です。

本プロジェクトの特徴として、1)「学生参加型プロジェクト」でありイベントを通じて学びを得ること、2)イベント設計として「事前・事中・事後の学び」を重視すること、3) 地域の誰もが参加できる「インクルーシブ社会デザイン」を重視すること、4) 「文化・芸術・スポーツ」に関連づけたインクルーシブ社会デザイン技法、地域創生バリューチェーンマネジメント技法などの理論探究と同時に、ハイブリッド型学び技術、デジタルツイン技術の研究開発など、プロジェクトを支援する技術の探索を行うことが挙げられます。

2024年度は1年目として、文化・芸術・スポーツ・技術それぞれのチームにおいて学生参加型のイベントを企画し実行しました。文化チームは地域観光資源を活かしたインバウンドツーリズムプランの自治体提案、芸術チームはアップサイクル・アパレルの商品企画と学祭展示、スポーツチームはインクルーシブスポーツイベントの開催、技術チームはデジタルブックやイベント広報サイト作成に取り組みました。

次年度はそれらの取り組みを改善し発展させるとともに、ノウハウの形式知化、理論化を進め、研究成果として蓄積・公開していきます。