- MENU -

POSTED

2025.05.12

TITLE

【地球社会共生学部】<林ゼミ×青山学院横浜英和小学校>1day非認知能力トレーニング「歩いて作ろう3Dマップ」を開催

2025年3月21日(金)、相模原キャンパスにて、地球社会共生学部 林拓也教授ゼミ(以下、林ゼミ)に所属する学生が、青山学院横浜英和小学校の児童を対象とした体験型学習イベントを開催しました。参加した小学生は実際に相模原キャンパス内を歩き、自分たちで製作したオリジナルの測定器を用いて建物の高さを測定し、さらに自分たちで収集したデータをもとに、紙を使って相模原キャンパスの3Dマップを作成しました。

イベント概要

この学習イベントを担当した林ゼミのプロジェクトチームは、2024年9月に発足しました。このイベントにおいて重要視した点は、小学生が自身の持つ観察力や想像力を生かしてオリジナルの作品を作成し、他者とともに進めるグループワークの中で積極的にコミュニケーションを取れるような場を提供するということにありました。アイデアの初期段階では、日本人の昔の生活を体験するイベントや、小学生自身が企画から運用までの全ての行程を担当する"自分たちだけの運動会"、さらには持続可能な都市計画を立案するワークショップなど、さまざまな提案がありました。しかしその後、実現の可能性や安全性、そして何より小学生が楽しいと思えるような企画を目指して議論を重ねた結果、「歩いて作ろう3Dマップ」という本イベントの企画を実施することにしました。

3Dマップを作成するにあたり、建物の高さをどのように測るのか、あるいは距離や奥行きをどのように測るのかなど、さまざまな課題が浮上しました。現代ではGoogle Mapを活用することで、簡単に建物の高さを調べることができますが、簡単に用意できる原始的なものでも測定は可能です。本イベントを企画したゼミ生は、そこにこそ小学生にとっての学びがあるのではないかと考えました。そこで参考にしたのが、地球社会共生学部で開講している「空間調査・測定法」の講義内容でした。この講義では、建物を測るために測定器を自作し、それと三角比を用いることで高さを求める方法が紹介されました。ゼミ生は、この方法を実際に使うことができないかと考え、地球社会共生学部の村上広史教授に測量器の作成方法、高さを求める公式についての仕組み、道具を用いて建物の高さを測る目的について協力を依頼し、村上教授によるゼミ生向けの特別講義が開かれ、ゼミ生はイベントに向けて「空間調査・測定法」に関する知識を深めました。

その後、イベントに必要な材料の調達や日程調整、そして参加する小学生の保護者へ配布する募集要項について議論を重ね、自ら建物の高さや長さを測ったのち、「グループごとに500分の1のスケールで測量した建物の模型を作成する」という企画内容が決定しました。

イベント当日

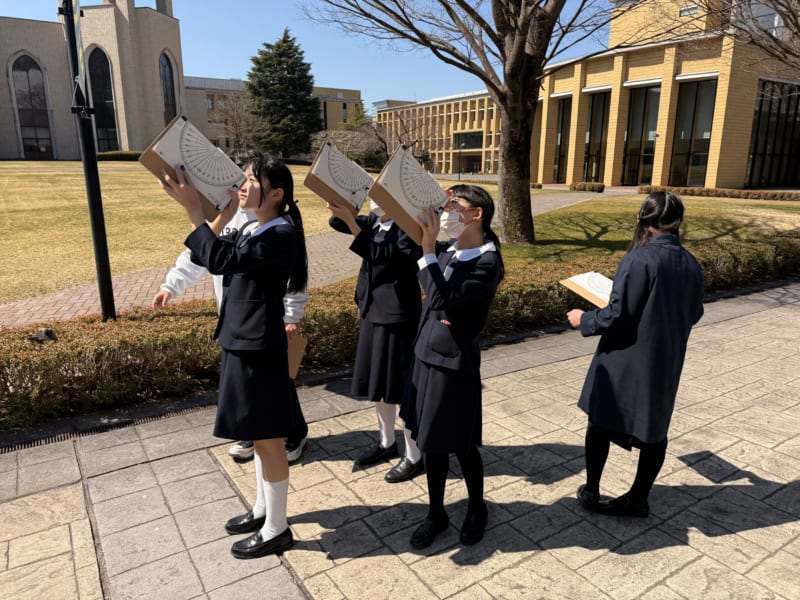

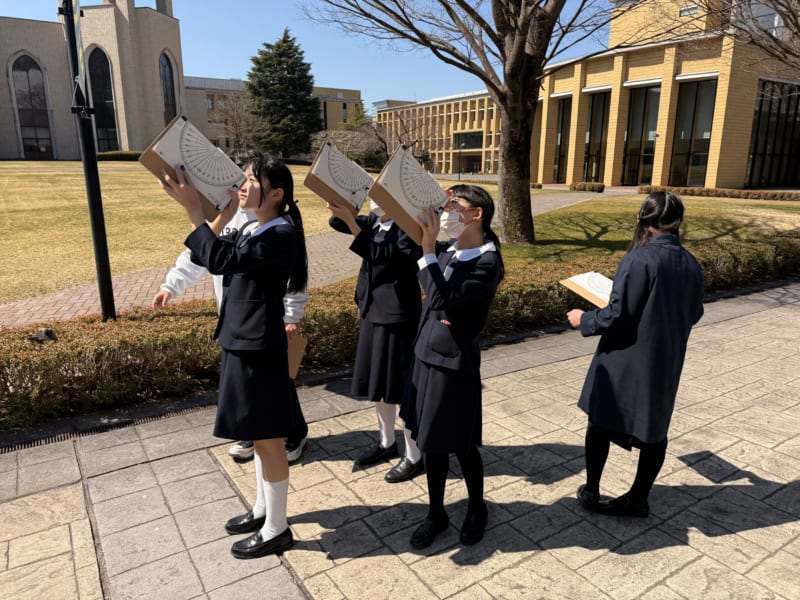

当日の朝、ゼミ生と小学生との間には少し緊張感が漂っていましたが、お互いに挨拶を交わしアイスブレイクを挟むことで、次第に緊張がほぐれて、和やかな雰囲気になっていきました。全員が楽しみながら測定器を自作した後、いよいよ実際の測量が始まりました。小学生たちは初めて訪れた大学のキャンパスに戸惑い、そして自分の歩幅を基準に測定器を用いて測ることに悪戦苦闘しながらも、全員見事にやり遂げました。しかし、同じ測定器で同じ測り方をしても、なぜか自分の出した測定値と他のメンバーの測定値との間にズレが生じてしまう。それはなぜだろうと考えることも、このイベントを開催する狙いの一つでした。

そしていよいよ自分たちで測定した建物の模型作りを行いました。小学生がそれぞれ計測した値にはズレがあったため、完成した模型も大小さまざまなものができあがりました。「どこでどうしてしまったのでこのような結果になったのだろう、言われた通りに行ったつもりなのにどうして他の人と違う建物の大きさになってしまったのだろう。」と、小学生たちは不思議がりながらも、その原因について考えていたことが印象に残っています。同じようにしたつもりなのに異なる結果が出る。これこそが人間が行ったからこそ出てきた結果なのではないでしょうか。

本イベントには小学生18名が参加し、小学生たちからは、「自分たちで3Dマップを作るのが楽しかった」、「大学生と一緒にできて楽しかった」、そして「頭をたくさん使ったから大変だったけど達成感があった」などの声があがりました。思い通りに進まなかったり、思っていたこととは異なる結果になったりはしたものの、充実したイベントとなりました。また次回を期待する声も多く、3Dマップの製作のみならず、学業においても大学生たちから教えてほしいなどの声もあがっていました。

林ゼミでは、今後もこのような取り組みを通じて、多くの子どもたちや生徒たちの非認知能力を育成させるような試みを行ってまいりたいと考えております。

参加した学生からのコメント ※学年はイベント開催時のもの

■横谷浩樹さん(地球社会共生学部4年)

本イベントの準備段階では、模型作りに適した素材がなかなか見つからず、イベント開催1ヶ月前まで素材探しが続くなど、苦労した点もありました。当日は、模型の作り方をあえて小学生に伝えずに、それぞれが考えながら模型作りに挑んでいたので、全てのグループが違う作り方、作業の進め方で、それぞれのグループの個性が出て、興味深かったです。本イベントが次年度も開催され、一人でも多くの小学生に楽しく有意義な時間を届けるものになってくれると嬉しいです。

■坂本椋さん(地球社会共生学部3年)

イベント前日まで試行錯誤して、イベント内容を調整するなど、企画の進め方について反省点もありましたが、参加した小学生たちは大学生から知識を得ようととても意欲的だったことが印象に残っています。持っている知識をもとに、どんどん行動に移していく小学生の姿とその行動力に、大変感心しました。

■松島蓮さん(地球社会共生学部3年)

イベント実施に至るまでに、企画内容の調整やプレゼン資料の作成、そして自分たちがどのような順序で、何をしなければいけないのかというスケジューリングや段取りを決めることに苦労しました。しかし、当日は小学生が楽しんでいる姿を見て、自分たちが行ったことは間違っていなかったと実感して、安堵しました。イベントでの小学生たちの姿を通じて、座学だけでなく、学びはさまざまな方法で楽しく得られるものだということを改めて知り、自分にとっても学びの機会になりました。

■小出彩楓さん(地球社会共生学部3年)

準備の段階では、小学生たちを対象にどのようなことができるのか、どのような可能性を引き出すことができるのかなど、本当に考えを巡らせる日々でした。さまざまな不安を抱えながら迎えた当日でしたが、実際に小学生たちと過ごしてみて、目の前のことに対して全力で楽しみ、自由な発想で取り組んでいる姿が印象に残りました。小学生たちは自分たちなりに考え、グループのメンバーとそれらを共有しながら一つのものを完成させようと努力をしていて、気がついたら私たちも一緒になって夢中に作業をしていました。小学生たちに学びを提供する側でしたが、こちらが小学生から学ばせてもらうことが多くあり、大変有意義な時間になったと思います。

■ゼミ生一同

本イベントは、地球社会共生学部 林ゼミと青山学院横浜英和小学校による初のコラボレーション企画でした。ゼミ生の学びの機会を提供し、指導をしてくださった林拓也教授、イベントの開催を承諾していただいた青山学院横浜英和小学校の先生方、準備段階から協力していただいた村上広史教授、そして小学生たちの保護者の方々に深く感謝しております。

林拓也教授(地球社会共生学部)からのコメント

現代の社会は変化が急速で、予測が困難な時代と言われています。そうした中で、次世代の人たちにとって求められる能力の一つは、予想外のことが起きた際に対応できる「生きるための力」だと考えられます。課題発見力、多角的な視点での問題解決力、新たな価値の創造力、さらには他者と協働して目標を達成する力など、こうしたスキルは既存の学校教育では客観的に評価することが難しいものの、今後の社会でますます重要になると考えられます。今回のイベントは、学生たちが小学生たちの「非認知能力」の育成を目的とした初の試みであり、このイベントでの経験が子どもたちの将来における自己実現や社会的成功の基盤を築く一助となることを期待しています。