人文科学研究所は、文学部の各学科の教育と研究をよりグローバルにすること、そして、学科や研究科の枠を超えた教育的体験と、学際的研究を支援する場を提供することを目的としています。この目的を達成するため、研究プロジェクトの募集、研究論文集の発行、講演会やシンポジウムの企画・運営を行っています。

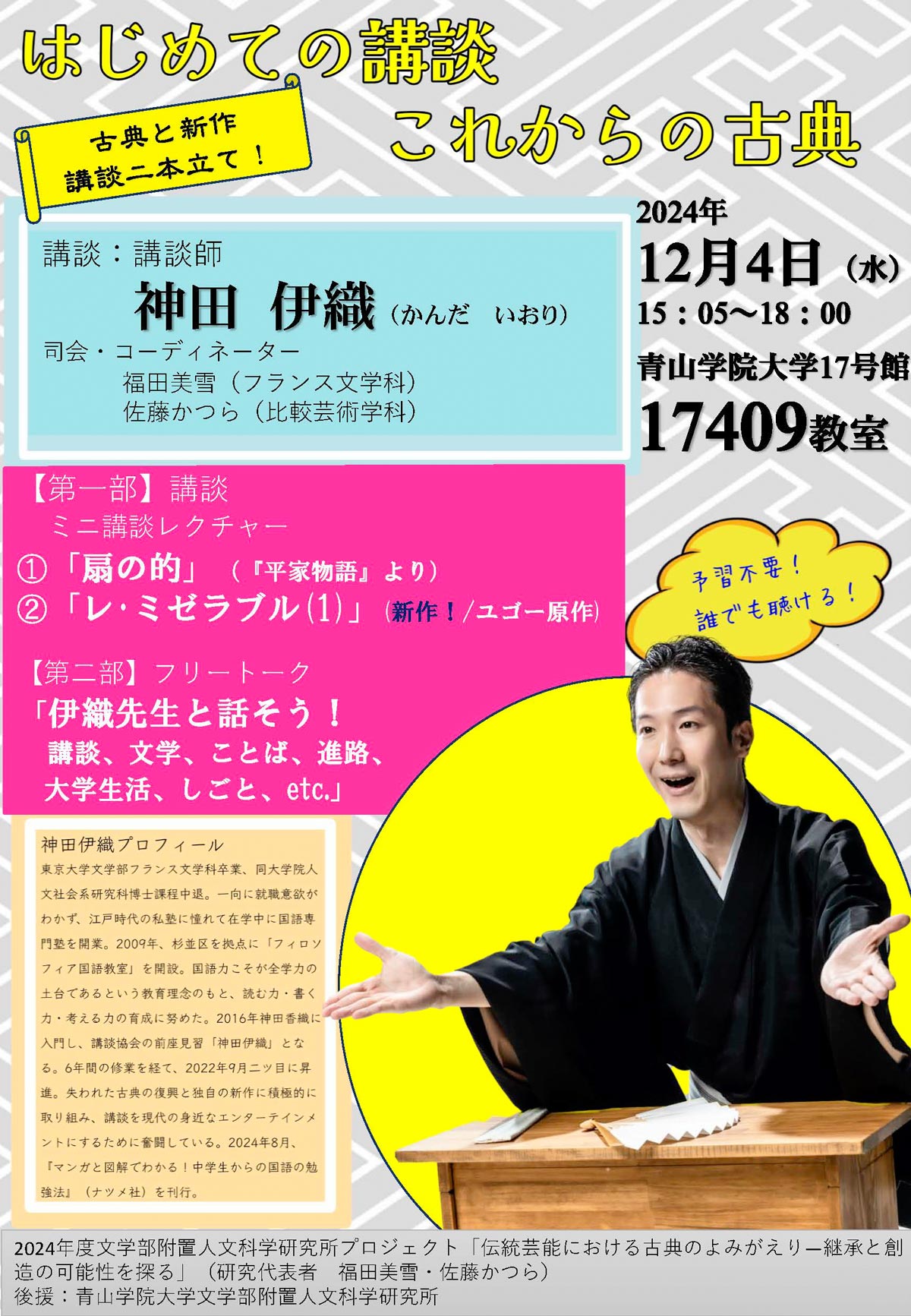

2024年度は5つの研究プロジェクトが実施されました。それらは、①「青山学院大学デジタル・アクセス・プロジェクト」、②「AGU環境人文学フォーラムの発展」、③「伝統芸能における古典のよみがえり−継承と創造の可能性を探る」、④「「山吉文庫」の基礎的研究」、⑤「データベースを用いた日本現代史研究II」です。また、研究所紀要『文学部附置人文科学研究所論叢』第6号を刊行し、前年度(2023年度)の研究所主催シンポジウム「演劇を通じた文化交流」の記録、2023年度に完遂した研究プロジェクト報告、教員・大学院生の論文等を多数掲載しました。更に、上記③の研究プロジェクトに基づくシンポジウム「はじめての講談 これからの古典」の開催を後援しました。このシンポジウムでは、講談師・神田伊織氏をお迎えして、第一部では、講談レクチャーを通して、講談の歴史・特徴と演目を学んだ後、講談2作品を聴きました。そして、第二部のフリートークでは、文学部生と大学院生が登壇者となって、ディスカッションのポイントを整理し、リード(先導)する役割を積極的に務めました。多くの教員・学生・一般の方が聴講され、とても盛況なシンポジウムとなりました。

- ホーム

- 研究・産官学連携

- AGU RESEARCH REPORT

- AGU RESEARCH REPORT WEB 2023

- 学部・研究科附置研究所 2024年度 活動報告

学部・研究科附置研究所 2024年度 活動報告

- MENU -

| 学部・研究科 | 研究所 | 所長 |

| 文学部 | 人文科学研究所 | 中村 光宏 |

| 教育人間科学部 | 教育人間科学研究所 | 髙木 亜希子 |

| 経済学部 | 経済研究所 | 平出 尚道 |

| 法学部 | 判例研究所 | 山下 典孝 |

| 経営学部 | グローバル・ビジネス研究所 | 尹 志煌 |

| 国際政治経済学部 | 国際研究センター | 中川 浩宣 |

| 総合文化政策学部 大学院総合文化政策学研究科 |

青山コミュニティ・ラボ(ACL) | 竹内 孝宏 |

| 理工学部 | 機器分析センター | 下山 淳一 |

| 理工学部 | 先端技術研究開発センター(CAT) | 北野 晴久 |

| 理工学部 | 先端情報技術研究センター(CAIR) | 大原 剛三 |

| 理工学部 | ライフサイエンス研究センター(LSC) | 阿部 文快 |

| 社会情報学部 | 社会情報学研究センター | 宮川 裕之 |

| 社会情報学部 | リエゾン・ラボ | 宮川 裕之 |

| 地球社会共生学部 | 地球社会共生学研究センター | 山下 隆之 |

| コミュニティ人間科学部 | コミュニティ活動研究所 | 西島 央 |

| 大学院法学研究科 | ビジネスロー・センター | 大山 和寿 |

| 国際マネジメント研究科 | 国際マネジメント学術フロンティア・センター | 澤田 直宏 |

| 会計プロフェッション研究科 | 会計プロフェッション研究センター | 山口 直也 |

| 学部・研究科 | 研究所 | 所長 |

| 文学部 | 人文科学研究所 | 中村 光宏 |

| 教育人間科学部 | 教育人間科学研究所 | 髙木 亜希子 |

| 経済学部 | 経済研究所 | 平出 尚道 |

| 法学部 | 判例研究所 | 山下 典孝 |

| 経営学部 | グローバル・ビジネス研究所 | 尹 志煌 |

| 国際政治経済学部 | 国際研究センター | 中川 浩宣 |

| 総合文化政策学部 大学院総合文化政策学研究科 |

青山コミュニティ・ラボ(ACL) | 竹内 孝宏 |

| 理工学部 | 機器分析センター | 下山 淳一 |

| 理工学部 | 先端技術研究開発センター(CAT) | 北野 晴久 |

| 理工学部 | 先端情報技術研究センター(CAIR) | 大原 剛三 |

| 理工学部 | ライフサイエンス研究センター(LSC) | 阿部 文快 |

| 社会情報学部 | 社会情報学研究センター | 宮川 裕之 |

| 社会情報学部 | リエゾン・ラボ | 宮川 裕之 |

| 地球社会共生学部 | 地球社会共生学研究センター | 山下 隆之 |

| コミュニティ人間科学部 | コミュニティ活動研究所 | 西島 央 |

| 大学院法学研究科 | ビジネスロー・センター | 大山 和寿 |

| 国際マネジメント研究科 | 国際マネジメント学術フロンティア・センター | 澤田 直宏 |

| 会計プロフェッション研究科 | 会計プロフェッション研究センター | 山口 直也 |

教育人間科学研究所の設置目的は、本学部を構成する学問分野である教育学、心理学および人間科学を中心とする教育研究活動を推進すること、及びこれらの学問研究間の連携を図ることです。この目的を達成するため、例年教育研究プロジェクトの募集をしています。2024年度は、「マルチスポーツアスリートの心拍変動と運動、栄養、休養との相互関係」「中・高等学校国語科における論理的文章教材の開発」「学校教員による授業での資料活用とニーズに関する研究」「AIを活用した学習資源(教材)の開発・利用に関する基礎的研究 ─文献・資料の探索と構成を中心に─」「サイクル運動時の姿勢がその力学的・生理学的諸量に及ぼす影響」「小学校英語科専科教員のウェルビーイング」「多元共生を誰にも保障する教育内容には、どのような学問知が必要となるのか イギリスにおける取り組みを通して意見交換・熟議することで知を産み出していく」の7件の研究を採択しました。これらの成果は教育人間科学部紀要第17号に掲載される予定です。

その他の活動として、青山学院大学教育人間科学部・教育人間科学研究所主催、JBBY(一般社団法人日本国際児童図書評議会)共催による「世界のバリアフリー児童図書展」を開催しました。また、教員の学会活動補助制度や大学院生の研究活動支援制度の運用も行いました。今後も引き続き、教員および大学院生の教育研究活動の推進に努めてまいります。

経済研究所の主たる目的は「青山学院大学経済学部に所属する教員の研究活動を支援するため、充実した研究活動を提供し、その成果を広く公表すること」にあります。そのため、本研究所においては、各種研究支援制度を拡充してきました。2024年度は、「特別推進研究プロジェクト」(継続)1件、「短期研究プロジェクト」17件、「ワークショップ開催支援プロジェクト」(国内外の研究者を招聘し高度な研究報告とディスカッションを行う)1件、「刊行物助成制度」4件、「電子ジャーナルのオープンアクセス料助成制度」4件への支援の他、大型の共同研究である「中長期研究挑戦プロジェクト」1件への支援を開始しました。また、学術雑誌『経済研究』やワーキングペーパーを刊行しており、研究成果の公表に利用されています。

経済研究所はこれまで、所蔵する海外専門誌・国内専門誌・統計資料等の各種資料・国内他大学紀要の充実に努めてきました。これらは、経済学の発展のために、広く研究者・学生に開放されています。

本研究所は、本学法学部の付置研究所として、国内外の判例並びに判例の生成及び展開に係る法律、政治、経済、社会、文化等について、その研究及び調査を行うことを目的として設置された機関です。この目的達成のために、①上記の研究・調査に係る企画、実施及び発表、②研究会の企画、実施及び研究成果の発表、③図書・資料の収集、整理、保管及び供用、④機関誌「青山ローフォーラム」の発行のほか、⑤研究所の目的を達成するために必要なすべての事業を行っています。近年は、① ② に資する研究プロジェクトの策定・支援、および③に挙げた図書等の収集に力を入れています。研究の成果は、機関誌「青山ローフォーラム」に発表されておりこれまで数多くの成果が蓄積されてきました。2024年度は、7件の研究プロジェクトが進行しました。コロナ禍を脱し、研究プロジェクトのさらなる採択・展開が期待されます。

グローバル・ビジネス研究所(GB研)は、地球規模で展開する現代の企業経営を世界的な視点から研究するために、経営学部に附置され、経営学、会計学、商学、マーケティング、流通、ファイナンス等の各分野における研究・教育活動を支援しています。主な活動としては、研究プロジェクトの実施及びAOYAMA BUSINESS REVIEWの刊行があります。これらの活動から得られた研究成果は、関係学会や産業界への貢献だけでなく、学部・大学院での研究・教育にも活かされています。

2024年度は以下の各研究プロジェクトを実施しました。

・『大学総合型地域スポーツクラブ』のマーケティング及びマネジメントを教材としたアクティブラーニング実践の検証

・戦略管理会計に関するアクティブラーニング用の教育プログラムおよび教材の開発検討

・都市・まち、空間と流通、商業、サービスの研究

・課題解決学習(PBL)とアクティブラーニング(AL)を融合した『体験型グループワーク演習』に向けたAI活用教材制作と実証研究

・会計学とデータサイエンスの複合領域における分析手法の新展開と教育要件に係る検討

・高度サプライチェーン人材育成のための教育プログラム開発に関する検討

国際研究センターは、教員の研究・教育活動の促進を目的として、1989年に国際政治経済学部に附置されました。主な活動内容としては、研究プロジェクトの運営、研究会・セミナーの開催、関係図書および資料の充実、諸研究教育機関との学術交流などが挙げられます。

2024年度は17件のプロジェクトが実施され、いずれも国際的で学際的な研究内容となりました。こうした研究交流を促進するとともに、国際政治経済学部・研究科出身の若手研究者が発表する場を提供することも、本センターの特徴となっています。

青山コミュニティ・ラボ(以下ACL)は、2008年度創設の総合文化政策学部・大学院総合文化政策学研究科附置の研究機関および教育研究実践支援組織として、2009年度に出発しました。研究活動の場を青山学院アスタジオに、ACL図書室を青山キャンパスに置いています。社会との連携を視野に、総合的学術研究の深化、文化の創造とマネジメント、文化の交流および政策立案に関する研究を進め、大学院生の研究プロジェクト、学部生のラボアトリエ実習支援を担っています。

ACLにおける研究は、メディア文化、ソーシャルデザイン、表象文化を柱としますが、人文学、歴史学、社会学、経済学、経営学、情報科学などの学問の総合のうえに、2024年度は、コンテンツを活用した地域活性化、デザイン史学とデザイン博物館、精神分析、軽井沢研究、アートによる難民支援、女性の出産後の就業支援、タイにおけるキリスト教の布教、表現のためのソフトウェアおよびプラットフォームなど、多彩な実践的領域へ広がるさまざまな研究がおこなわれました。これらの研究成果は、2020年度に立ち上げたメディア・コンプレックス「MEDIA X AOYAMA POROSITY」で順次公開予定です。

機器分析センターは、教育・研究の活性化、産業界や地域との連携などを強化し、21世紀の科学技術の発展に寄与することを目的に2003年4月に理工学部に設置されました。ここでは、大学の先端科学分野の研究に欠かせない様々な最新鋭・大型の分析機器などを集中管理し、学内の学生、教員の研究や外部機関との共同研究を支援・推進するとともに、分析技術の向上を目指した研究・開発にも積極的に取り組んでいます。

主な分析機器として、低加速走査型電子顕微鏡、電子線マイクロアナライザー、原子間力顕微鏡、X線光電子分光装置、薄膜X線解析装置、レーザーラマン分光装置、集束イオンビーム加工装置、2020年度にAOYAMA VISIONの支援により高分解能透過型電子顕微鏡を更新し、2022年度には最新の多目的X線回折装置を導入しました。2024年度の利用は延べ約1,700件、総利用時間は約10,000時間とほぼ毎日、日夜利用されており、機器の更新によってより質の高いデータがより短時間の利用でも得られるようになっています。

先端技術研究開発センター(CAT)は、1996年度に選定された文部科学省(旧文部省)の「私立大学ハイテク・リサーチセンター整備事業」を契機に、1998年度より理工学部に附置されました。「世界をリードする研究」と「外部に開かれた研究」を基本理念に、理工学部の研究教育環境整備と国際的な研究拠点形成を目指し、2004年度の理工学研究科改組後、領域横断的な研究活動の推進と幅広い研究領域の包括を担うため、相模原キャンパスK棟内にCAT実験研究室と共用クリーンルームを整備しました。現在は、学部附置研究センターとして、年間20件以上のCAT研究プロジェクトを実施すると共に、科学技術振興機構(JST)の「さきがけ」プログラムや国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の先導研究プログラム/未踏チャレンジに採択された若手研究への拠点形成支援、CATプロジェクトに参画する助教・助手の出張旅費補助、オンライン開催される成果報告会での学生ポスター発表表彰、などの若手支援を先導し、世界をリードする先駆的研究の展開拠点として貢献しております。

理工学部附置先端情報技術研究センター(CAIR)は、生成AIの台頭をはじめ、加速度的な発展を見せている現在の情報化社会の要請に応え、さらなる技術革新を促進し、その技術を支える人材を育成するために設置されました。そのために、人間情報学、計測と制御、モデリングと最適化、計算知能の4分野を中心とした情報系最先端の研究・教育活動を推進し、その研究成果と人材を社会に還元しています。また、機械学習をはじめとする人工知能に関する学内の研究拠点として機能するための活動を推進しています。2024年度は、AIの次世代技術・実応用、飛行・移動ロボットの先進的自動制御、非接触型生体計測技術、汎用的なデータ解析などに関する6つの研究プロジェクトを実施するとともに、大学院生を含む若手プロジェクトメンバーの国際会議発表支援、理工学研究科におけるデータサイエンティスト育成プログラムの運用支援を行いました。

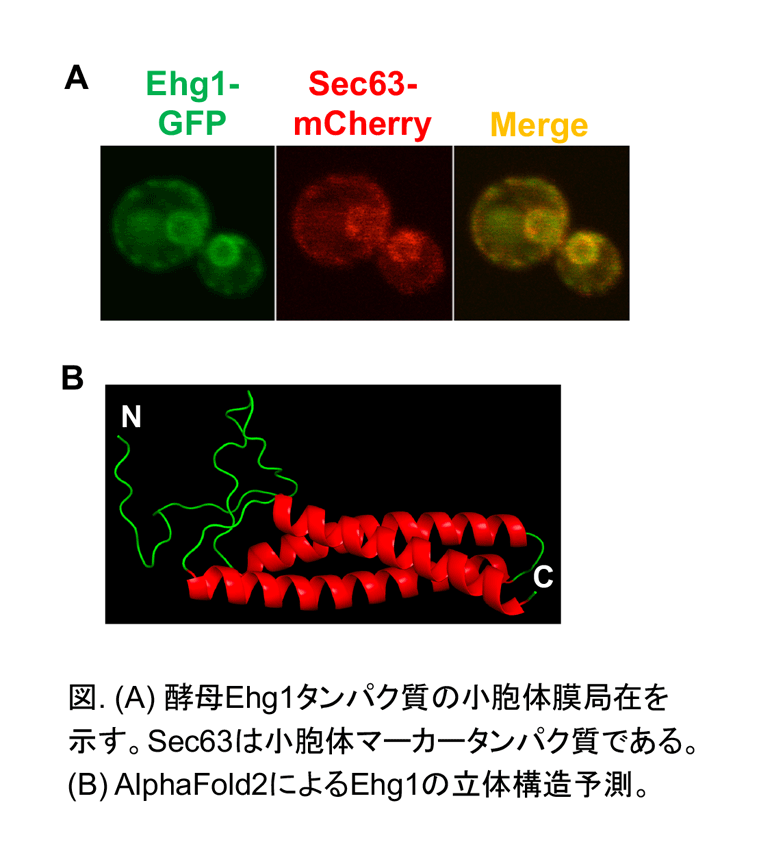

青山学院大学理工学部の附属研究機関として、2022年4月に発足した「ライフサイエンス研究センター(Life Science Research Center, LSC)」は、本年で設立4年目を迎えました。当センターは、生命現象における精緻かつ多様なメカニズムの解明を目指して研究を進めており、その成果は医療や創薬、食料問題、環境課題の解決に寄与し、国民の生活の質向上と経済の発展に大きく貢献しています。2024年度には、これまで機能が不明であった酵母菌のEhg1タンパク質が、数百気圧の高圧環境下において栄養源輸送体の保護に関与することを明らかにしました。この研究成果により、大学院生の加藤祐介さんが酵母遺伝学フォーラムにおいて学生発表賞(口頭発表部門)を受賞しました。また、細胞核内クロマチンの粗視化モデルを念頭に置き、ソフトコア斥力で相互作用する高分子ブレンドが示す相分離のメカニズムを明らかにしました。この研究成果により、大学院生の磯尚樹さんが薦田先端学術賞を受賞しました。

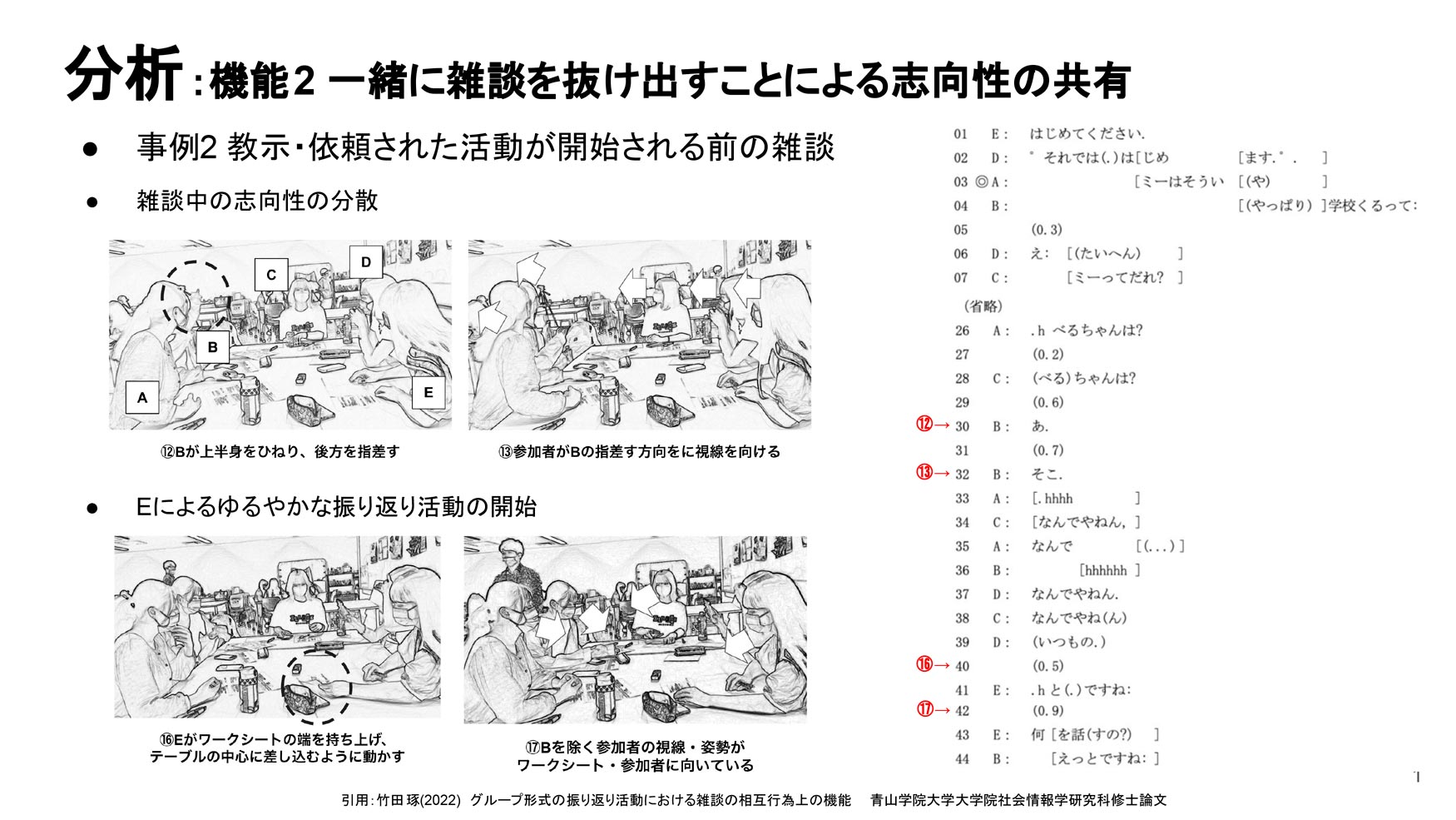

社会情報学部附置社会情報学研究センターは、理系や文系といった従来の枠組みにとらわれないで、社会システムの諸問題を実際に解決していくために、社会科学、人間科学、情報科学、数理科学などの多角的な視点から学問研究を推進することを目的に相模原キャンパスに設立されました。本研究センターの事業は、1)教育研究プロジェクトの立案、申請及び運営、2)研究会の開催、3)学術交流の企画及び実施、4)関係図書及び資料の収集、整理、保管並びに供用、5)研究論文集の発行などです。研究プロジェクトは1年から5年の研究期間の中で設置され、本学社会情報学部、社会情報研究科はもとより、外部の特別研究員もプロジェクトメンバーの構成員となることができます。研究成果は年1回発行される本研究センターの論文集「社会情報学研究」に掲載されます。

社会情報学部附置リエゾン・ラボは 、学内諸機関 、地域社会、内外の行政組織・諸団体、企業及び他大学等の学外諸機関との連携協力を目的に、生涯学習ラボと地域連携ラボで構成されています。生涯学習ラボでは、芸術表現体験活動として、相模原市の小学生を対象とした「サガキャンキッズクラブ」をはじめ、鳥取県鳥取市などの人口減少地域での新しい学校の魅力づくりやコミュニケーション教育として芸術表現体験活動をワークショップ型授業として展開している学校や教育 委員会を支援し、それらをフィールドとして、参加した小中学生のコミュニティ形成のプロセス研究と、ファシリテーターとして参加している大学生の共感性と介入状況を軸としたファシリテーション研究を展開しています。また、社会人を対象にDX時代を担う人材を育成する履修証明プログラムADPISA(Aoyama Development Program for Information Systems Architect)を展開し、2024年度は80名以上の履修証明プログラム修了者を輩出しました。さらに、情報システム学の基本的な考えを社会に敷衍したことが認められ一般社団法人情報システム学会から2024年度「浦昭二記念賞」を受賞しました。地域連携ラボでは、相模原市と連携して、相模原市の地域紹介や政策についての講義の実施や、PBL (Project Based Learning)を行政テーマとして、地域活動へ若い世代の参画を促す方法、交通事故分析と対策提案などの課題を頂き、研究・教育の活動に反映させています。また、環境審議会や都市計画審議会、区民会議への参画や、地域のオープンデータの普及活動の推進も行っています。

当センターは、異なる国や地域、政治体制や宗教、人種やジェンダーなどの垣根を超えた「共生」の考え方に基づき、地球規模の「共生」を実現する上での課題に取り組むことを目的としています。とりわけ発展途上国における問題解決のための調査・研究や、発展途上国や新興国で活躍するグローバル人材育成に資する教育活動を支援しています。

2024年度は、以下の5つのプロジェクトを実施しました。①「海外大学院進学までの卒業生指導成果及び経験集約のための調査研究」(代表:村上広史教授)②「STEAM教育教材を用いた教育効果に関する研究」(代表:林拓也教授)③「地球社会共生学の経済学・経営学的アプローチ」(代表:山下隆之教授)④「国際理解のためのJapan Studies Program教育に関する調査」(代表:亀井ダイチ アンドリュー准教授)⑤「学部留学システムの異文化学習効果に関するデータ分析と事業評価」(代表:小堀真准教授)

研究成果は『青山地球社会共生論集』等で報告されます。

コミュニティ活動研究所は、コミュニティ人間科学部において、教育学と社会学を中心とした地域活動の多様な関連領域に関する教育研究活動を推進して、これらの研究領域の連携を図ることと、全国の多様な地域における活動と連携協力した教育研究を推進するための組織として機能することを目的に、2019年4月の学部開設と同時に開所しました。

2021年度に打ち出した「コミュニティ活動研究所に長期的な基礎研究プロジェクトを設ける提案」の方向性に沿って、2024年度は、教育研究プロジェクトとして、第一に、前年度からの継続で、黒岩裕教授をリーダーとする「『那須英語セミナー』の試み-その効果と課題」を実施しました。前年度と同様に、9月に那須でセミナーを開催して、実践と検証に取り組みました。第二に、今年度の新規のプロジェクトとして、森本祥一教授をリーダーとする「大学生が関係人口として過疎地域に関わることによる教育効果、および地域活性化効果に関する研究」を採択しました。現地での活動をはじめ、6回の活動を行って、参加学生と地域住民に与える影響について調査・分析を行いました。

また、「コミュニティ活動研究」の学術的基盤形成に資することを目的に、本学部のカリキュラムの特徴を相対的に明確化するべく、地域を対象とした調査法に関する科目、演習科目、地域における実習科目、卒業研究・卒業論文の実施状況について、他大学の類似学部・学科のカリキュラムとの比較検討を行いました。

以上の取り組みの成果を研究所報第6号で報告しました。

ビジネスロー・センターは、法学研究科におけるビジネスローに関する研究教育活動の発展に寄与することを目的として設立されました。法学研究科ビジネス法務専攻と密接な関係を持っているところ、ビジネス法務専攻が現在では税法務に特化したプログラムになっているため、ビジネスロー・センターも税法務に関する活動を中心に行っております。

2024年度は、研究成果の発表として、紀要(青山ビジネスロー・レビュー)を2号発行しました。掲載された論稿は、いずれも裁判例を素材として、税法の解釈を行うものでした。掲載された論稿については、厳格解釈の要請に沿った解釈を提唱していたり、法令以外の通達に基く税務執行を批判的に検討するものであり、租税法律主義という基本に立ち返って税法を考えるものでした。

国際マネジメント研究科は「社会的責任(Social Responsibility)を果たし、地球市民(Global Citizen)として活動する創造的リーダー(Creative Leader)の養成と、時代をリードする研究活動を通して、豊かな未来を切り拓くことに貢献する」というミッションを達成するため学術フロンティア・センターを設置しております。定期的な活動として毎月1回(除く8月)教員等が各々の研究活動・教育活動についてセミナー報告を行っています。同セミナー報告は申請に基づき助成を受けたプロジェクトの進捗・成果を報告する機会となっております。また、新たな教育活動の試みについての報告の機会でもあり、FD(ファカルティ・ディベロップメント)活動の一環ともなっています。2024年度はチャーリー・チェン客員教授(米アパラチアン州立大学教授)により同大学が取り組む海外研修セミナーについて報告がありました。また、本研究科細田髙道研究科長が参加したハーバードビジネススクール主催ケースメソッド教授法セミナーの報告も行われました。このように学術フロンティア・センターでは教員の「ビジネスにおける各分野の先端的理論」の探求を支援するとともに、教育方法の先進事例の紹介も行うことで本研究科のミッションの達成を支援しています。

会計プロフェッション研究センターは、会計プロフェッション研究科(GSPA)の目標である「職業倫理教育の徹底」と「国際的に通用する会計プロフェッションの養成」に寄与することを目的に設立されました。

2024年度には、2024年7月に、第22回青山学院「会計サミット」を開催することができました。本サミットの第一部では、「サステナビリティ情報の開示はガバナンスをどう変えるのか」というテーマの下、パネル討論会が行われました。パネル討論会では、モデレータを小西範幸教授が務め、小森博司氏(国際サステナビリティ基準審議会理事)、茂木哲也氏(日本公認会計士協会会長)、松井隆幸氏(金融庁公認会計士・監査審査会会長)、橘・フクシマ・咲江氏(G&S Global Advisors Inc.代表取締役社長)の4名をパネリストに迎え、モデレータが提示した質問に対するパネリストによる回答を軸に活発な議論が行われました。

本内容は、当研究センター発行の『青山アカウンティング・レビュー』(第14号、2024年11月発行、税務経理協会)の特集に所収されています。

当研究センターは、今後も、最先端の会計研究の発信を通じて、高度な能力を有する会計プロフェッションの育成に貢献していきたいと考えています。