アカデミックライティングセンター(AWC)は、アカデミックライティングに係る指導及び教育を実施することにより、学生のコミュニケーション能力、論理的思考力及び日本語、英語その他の言語によるアカデミックライティング能力の育成及び向上を支援し、アカデミックマナー及びアカデミックリテラシーを有する学生の育成に資することを目的として2017年に創設されました。学生の個別支援を担うチューターは、本学の修士課程・博士課程に在籍する大学院生です。AWC専任教員によるライティング支援方法に関する研修を受講し、チューターとしての研鑽を重ねながら、青山キャンパス及び相模原キャンパスにおいてライティングの相談に応じています。

またAWCでは、アカデミックライティングの支援・教育に関する研究も精力的に進めています。AWCの紀要である「ライティング研究」は、ライティング指導などに関する総合的な研究誌を目指して2022年3月に創刊されました。まだまだ歴史の浅い組織ですが、今後の一層の発展に向けて日々の活動に鋭意取り組んでいます。

- ホーム

- 研究・産官学連携

- AGU RESEARCH REPORT

- AGU RESEARCH REPORT WEB 2023

- 大学附置教育研究施設等 2024年度 活動報告

大学附置教育研究施設等 2024年度 活動報告

- MENU -

| 研究所・センター | 所長・センター長 |

| アカデミックライティングセンターAWC | 升本 潔(地球社会共生学部 教授) |

| 情報メディアセンター AIM | 宮治 裕(社会情報学部 教授) |

| 環境安全センター | 武内 亮(理工学部 教授) |

| シビックエンゲージメントセンター | 宮副 謙司(国際マネジメント研究科 教授) |

| 青山学院史研究所 | 小林 和幸(文学部 教授) |

| スクーンメーカー記念ジェンダー研究センター | 申 惠丰(法学部 教授) |

| 研究所・センター | 所長・センター長 |

| アカデミックライティングセンターAWC | 升本 潔(地球社会共生学部 教授) |

| 情報メディアセンター AIM | 宮治 裕(社会情報学部 教授) |

| 環境安全センター | 武内 亮(理工学部 教授) |

| シビックエンゲージメントセンター | 宮副 謙司(国際マネジメント研究科 教授) |

| 青山学院史研究所 | 小林 和幸(文学部 教授) |

| スクーンメーカー記念ジェンダー研究センター | 申 惠丰(法学部 教授) |

情報メディアセンターは、本学および学院の各設置学校の教育研究高度化にむけて情報環境の充実を図り、教育・研究システムを運営・サービス提供し、ICT活用教育の支援・普及および情報基礎教育、情報科学分野の調査・研究を行う機関です。

具体的な業務としては、利用者の要望や情報技術の動向を踏まえて、学内ネットワーク、PC教室、授業支援システムを含む様々な施設設備・システムの企画、設計、導入から利用支援サービスを含む運用全般を担っています。また、AOYAMA-Mail、ソフトウェアライセンス提供、Web会議ソフトウェア契約・提供など、様々なサービスを提供しています。これらの利用に関する問い合わせは、サポートラウンジにて受け付け対応しています。また、本学の情報教育の基礎を担うIT講習会の運営、ネットワークやアプリケーションに関する本センター主催の講習会も行っています。

環境安全センターは、大学附置の教育研究施設として2017年4月相模原キャンパスに設置されました。本センターは、教育研究活動(遺伝子組換え・放射線を除く)にともなって生じる環境汚染の防止、近隣住民の生活環境の保全、実験研究時における学生・教職員の健康および安全の確保を目的としています。具体的活動としては、実験廃棄物の適正処理と廃棄方法の指導、各種法令に基づく環境測定の実施と評価、環境や人体に影響を及ぼす有害性の高い物質の取り扱いルールや管理体制の制定、安全マニュアルの作成や研究室に新規配属された学生に対しての安全講習会、日常的な安全指導を行っています。本センターは多数の資格を有し、これらの分野について専門知識を持つ助手が在籍しております。安全教育のために本学独自に作成した安全マニュアルや実験室の状況を示すオリジナルピクトサインは学外関係者からも高く評価されています。

シビックエンゲージメントセンター(CEC)は、本学の学生・教職員が、多様化する市民協働事業を通して、サーバント・リーダーとして成長することを目的に2022年に開設され、従来の「ボランティアセンター」の概念や活動の枠を広げて活動しています。

学生の活動では、与えられた活動機会に参加するだけでなく、企業・団体や地域の方々と企画の段階から深く関わり、相互のディスカッションを重ね、望ましいコミュニティ活動を考え、運営を準備し、共感を広く得られるように情報発信しながら、実践しています。まさに「市民としての主体性」(シチズンシップ)を高める活動となっています。

2024年度は、CECオフィス移転やコーディネーター(助教・助手)の新メンバー加入(青山キャンパス)があり、学生スタッフも大幅に増え(27名体制)、その活動がさらに新しくなり、ますます活性化しました。

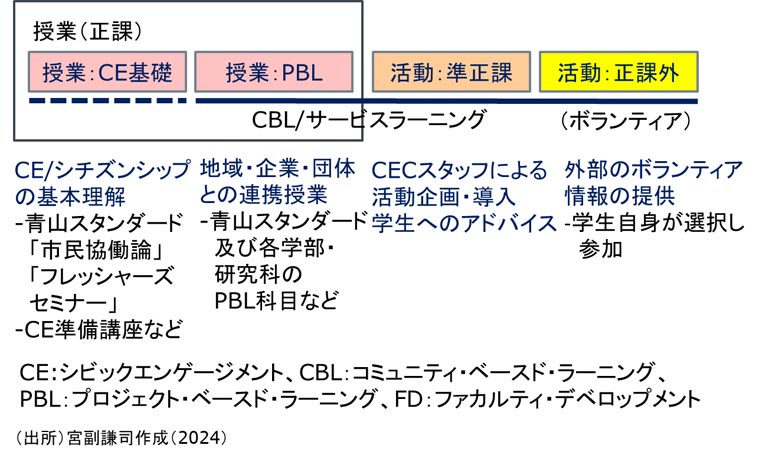

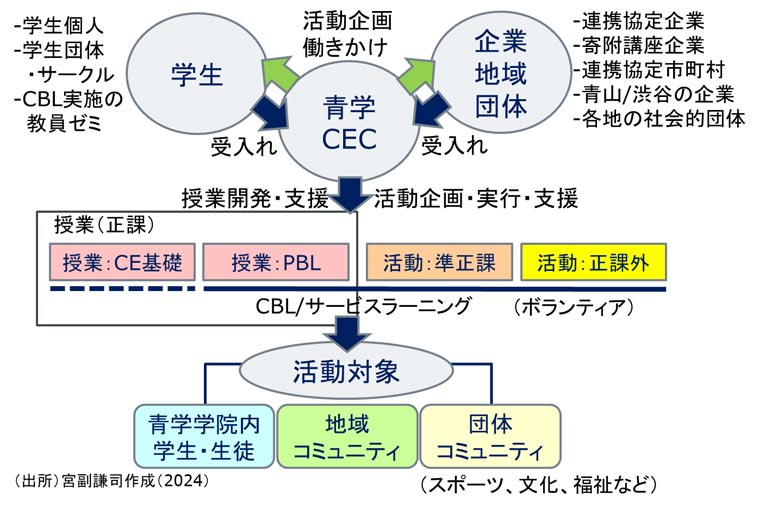

2024年度に新たに取り組んだことを、具体的に紹介いたします。まず、CECの役割を下記のように4つに定め、今後の取組みの方針を明確化しました(図-1参照)。すなわち、①外部からのボランティア情報を学生に提供し活動を促進する、②センター助教・助手がコーディネーターとして、学生に伴走して行う社会・企業連携活動(CEC事業)に加え、③正課授業として学生にシビックエンゲージメント概念を啓蒙し活動の意識づけを行う授業の実施(青山:「市民協働論」、相模原:「相模原市寄附講座」や、フレッシャーズセミナー、サービス・ラーニング科目など)、④教員のSDGsやシビックエンゲージメントテーマでの授業や演習(ゼミ活動)の充実、そのためのCBL(コミュニティ・ベースド・ラーニング)の啓蒙・授業開発支援などです。

そして、シビックエンゲージメント活動に関心を持つ学生と、SDGsなど社会貢献活動を実践しようとする企業・地域(行政)・社会的団体とを的確にマッチングさせ、活動が活発に起こるようにコーディネートするという、青学CECの活動の方向性が明確化できました(図-2参照)。

このような活動の基本方針のもと、活動領域として、先年からの実績、そして新たな社会的要請も踏まえ、7領域-「子ども支援」「被災地・防災」「環境保全」「地域活性化・まちづくり」「高齢者支援」「障がい者支援」「国際協力・難民支援」(順不同)に重点化しました。具体的な施策としては、CEC学生スタッフの活動企画・実践の促進のほか、学生ボランティア団体(青山10:相模原5)の活動支援、スタートアップならびにステップアップの支援を積極的に行いました。

2024年度の新たな成果の第二には、青山キャンパスでの企業連携の大幅な増加があげられます。ソフトバンク、パタゴニア、アニエスB、パソナ、アクタス、サッポロビール、プラスファニチャー、ゴールドウインなどがその連携事例です。この関係先との学生の協働がかなり増加しました。また地域連携でも渋谷区笹塚の商店街にある「笹塚10号のいえ」のコミュニティ活動に学生が参画し社会課題を学ぶとともに、地域の方々のためのコミュニティ活動を新たに企画し実行しました(「青野菜カフェ」「小学生の放課後学習の支援」など)。

青山学院は、学部・大学院(専門職大学院を含む)、幼稚園・初等・中等・高等部を併せ持つという特徴があります。そうした青学の学内資源を活かすシビックエンゲージメント活動の企画と運営は、青山学院ならではの取組みとなるでしょう。例えば、大学院(国際マネジメント研究科:青山ビジネススクール)では、シビックエンゲージメント活動を企画・推進する社会的リーダー人材を養成する授業「シビックエンゲージメントプロジェクト」を開設し、5つの学生発の活動が生まれ、学部生の参加も促して実践しています。例えば、徳島県「神山まるごと高専」への学生向け書籍の寄贈とメッセージ交流は、教職員も参加するとともに、2025年度も次年次の学生に継承され、本学から地域への連携活動の代表事例になっています。

第三に、2024年度1年間の学生のシビックエンゲージメント活動をすべて紹介する行事「シビックエンゲージメント活動報告会」(フェス)を2025年3月に初めて開催しました。また、「シビックエンゲージメントセンター紀要」をはじめ、「CECタイムス」(CEC学生スタッフの自主編集・発行)、「ボランティアガイドブック」の発行も継続しました。

第四に、研究面では、助教・助手のシビックエンゲージメント関連の自主研究も促進していますが、2024年度は、助教が国際学会(International Association for Research on Service-Learning and Community Engagement (IARSLCE))にて研究発表を行いました。今後の教員のシビックエンゲージメント関連テーマでの授業開発や運営支援していく素地も揃ってきました(2024年度は教員向け勉強会を1回開催)。現在、本学におけるPBL科目は「地域学習」「企業連携授業」など2,939科目(2024年度シラバス掲載数)に及びますが、最新の教育法を研究し導入するCEC助教の活躍により、本学のPBL科目のさらなる拡大・充実につなげていく予定です。

CECとしては、今後も学内外の連携を強化し、社会協働と学術的研究を融合させたサービス・ラーニング/PBLの推進、社会と協働できる人材を育成する教育プログラムの拡充に取り組んでいきたいと考えています。

青山学院史研究所は、青山学院が収集・所蔵する歴史資料を分析・検討し、近代日本社会において青山学院が果たした歴史的役割を広く研究することにより、ひいては近代日本へのキリスト教文化の影響を考察し、教育史、思想史、近現代史の発展に寄与することを目指しています 。あわせて、本学院の建学の精神と歴史的な位置付けを客観的に明らかにし、青山学院大学ならびに各設置学校における自校史教育の展開支援と高度化を担うことを目的としています。

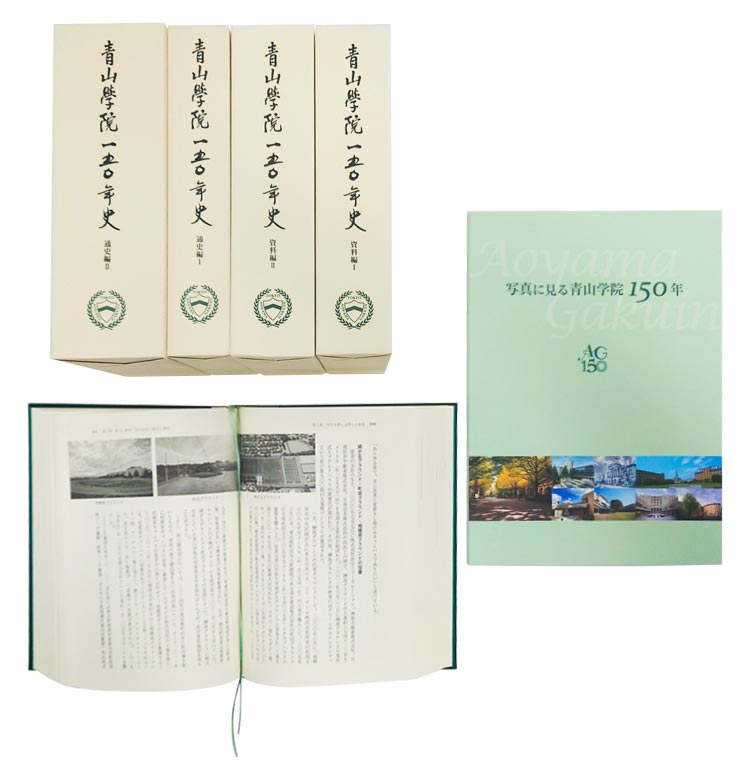

2024年度は、11月16日の青山学院創立150周年記念式典に向け、『青山学院一五〇年史』の別冊『写真に見る青山学院150年』を刊行しました。また、同、通史編Ⅱを執筆編纂しました。別冊は、青山学院の創設期以来の歴史を多くの写真や図版などから振り返っています。通史編Ⅱは、戦後から創立150周年までの青山学院発展の歴史を学院全体の通史と各設置学校の歴史にわけて、詳細に記述しています。

また、創立150周年記念事業の企画に協力するとともに、2025年度開館の「青山学院ミュージアム」に展示する資料の選定やキャプション作成など、各種の準備に取り組みました。

青山学院ミュージアムは、間島記念館に2025年5月に開館いたしました。青山学院史研究所は、ミュージアム事務室とともに、協同運営してまいります。

本センターは、青山学院及び社会におけるジェンダー平等と性の多様性の尊重を推進することを目的として2021年度に発足し、今年度も、「研究」「教育」「社会貢献」の3つの柱からなる事業を活発に展開しました。

「研究」としては、2023年度からの研究プロジェクト「青山学院における女子教育の検証―オーラルヒストリー・プロジェクトII」及び「フェミニスト神学を通して考える思想と実践の総合的研究」が完結し、また、2024年度から新たな公募型研究プロジェクト「戦後沖縄に生きる女性たちのまなざし―ジェンダー、エスニシティ、アイデンティティ」がスタートしました。

「教育」としては、性的同意の大切さについて理解を深めてもらえるようセンターで作成したハンドブック「探検しよう!私とあなたの気持ちを守るには」を入学式で全入学生に配布し、また、学生団体とも協働しながら「もやもやカフェ」「性的同意ワークショップ」などを数回開催しました。学生がジェンダーに関する書籍を自由に手に取って読むことができるライブラリー兼ラウンジの所蔵本も、引き続き拡充しています。

「社会貢献」としては、自分らしい表現のかたちや方法を追求することで生きる力をつけていくためのエンパワーメントプログラム「ジェンダーと表現」として織や版画のワークショップを前期・後期に開催したほか、11月~12月には「ジェンダーと表現」をテーマとした連続公開講座を開講しました。その他にも、学内外の参加者を広く対象とした講演会や映画上映会なども行いましたので、活動の全容についてはセンターの年報(下記リンク)をご覧下さい。

なお、本センターは2024年度、聖心女子大学グローバル共生研究所と共同で行っている「大学間連携を通したジェンダー平等・性の多様性理解促進」の取り組みについて、「渋谷ジェンダー平等推進アワード2024」を受賞しました(下記リンク)。