総合プロジェクト研究所は、科学研究費補助金をはじめとする公的研究費配分機関からの競争的資金や、企業との共同研究・受託研究によって獲得した外部資金を原資とする外部資金プロジェクトによって構成されています。中型・大型の外部資金を獲得している研究者による世界的水準の研究プロジェクトをはじめ、本学として重点的に取り組むべき個性ある研究プロジェクト、及び今後の発展が期待される研究プロジェクトの推進と支援を行っており、学長が特に重要な研究テーマとして指定したものについては、学長イニシアティブプロジェクトとしてその研究の推進を支援します。

総合プロジェクト研究所では、各プロジェクトにおいてプロジェクトリーダーを所長とする独自の研究所を設置することができ、各プロジェクト研究所には大学から予算的支援が行われます。また、他研究機関や企業の研究者がプロジェクトにスムーズに参画できる柔軟な客員任用制度の整備にも取り組んでおり、本学・地域社会・産業との連携を促進するための戦略的なプラットフォームとして位置づけられます。各プロジェクト研究所の活性化を図るとともに、本学の研究成果を社会に還元し、その発展に寄与することを目指しています。

2018年度に発足した総合プロジェクト研究所は6年目を迎えました。2023年度には、2つの学長イニシアティブプロジェクト研究所「革新技術と社会共創研究所」「超小型宇宙機研究所」をはじめ、外部資金プロジェクト研究所の設置数は23に達しました。また、これに伴い多くの客員研究員・特別研究員が外部研究機関等から任用されています。今後も引き続き、これらのプロジェクト研究所の活動を総合プロジェクト研究所という枠組みを通して見えやすい形とすることで「青学の研究」をより広くより多くの人々に知ってもらいたいと考えています。長い歴史を持つ総合研究所と新機軸である総合プロジェクト研究所が両輪となり、本学からより大きな成果が創出されることを確信しています。

- ホーム

- 研究・産官学連携

- 研究組織

- 総合プロジェクト研究所

- 総合プロジェクト研究所 2023年度 活動報告

総合プロジェクト研究所 2023年度 活動報告

- MENU -

| 研究所名 | プロジェクトリーダー | 所属・職位 | 構成員数 |

| 外部資金プロジェクト | |||

| SDGs/CEパートナーシップ研究所 | 玉木 欽也 | 経営学部 教授 | 32名 |

| エネルギーハーベスティング研究所 | 石河 泰明 | 理工学部 教授 | 2名 |

| 学習コミュニティデザイン研究所 | 宮川 裕之 | 社会情報学部 教授 | 5名 |

| 金融技術研究所 | 大垣 尚司 | 法学部 教授 | 1名 |

| 国際平和研究センター | 藤重 博美 | 国際政治経済学部 教授 | 4名 |

| 混合研究法教育開発センター | 抱井 尚子 | 国際政治経済学部 教授 | 14名 |

| コンピュータグラフィックス研究所 | 楽 詠灝 | 理工学部 教授 | 2名 |

| コンピュータヒューマンインタラクション研究所 | 伊藤 雄一 | 理工学部 教授 | 1名 |

| さがみはらDX推進センター | 大原 剛三 | 理工学部 教授 | 5名 |

| ジェロントロジー研究所 | 平田 普三 | 理工学部 教授 | 22名 |

| 持続的サプライチェーン研究所 | 細田 髙道 | 国際マネジメント研究科 教授 | 7名 |

| 小地域将来人口推計研究センター | 井上 孝 | 経済学部 教授 | 3名 |

| 生体分析化学研究所 | 田邉 一仁 | 理工学部 教授 | 2名 |

| ソーラーポンプ灌漑農業研究所 | 藤田 幸一 | 国際政治経済学部 教授 | 4名 |

| トポロジカル磁性研究所 | 古川 信夫 | 理工学部 教授 | 2名 |

| ナノカーボンデバイス工学研究所 | 黄 晋二 | 理工学部 教授 | 2名 |

| 日本現代史研究所 | 小宮 京 | 文学部 教授 | 8名 |

| 脳科学研究所 | 平田 普三 | 理工学部 教授 | 3名 |

| ピクトグラム研究所 | 伊藤 一成 | 社会情報学部 教授 | 8名 |

| フォトクロミック材料研究所 | 阿部 二朗 | 理工学部 教授 | 1名 |

| 歴史地理言語学研究センター | 遠藤 光暁 | 経済学部 教授 | 1名 |

| 学長イニシアティブプロジェクト | |||

| 革新技術と社会共創研究所 | 河島 茂生 | 総合文化政策学部 准教授 | 13名 |

| 超小型宇宙機研究所 | 坂本 貴紀 | 理工学部 教授 | 17名 |

| 研究所名 | プロジェクトリーダー | 所属・職位 | 構成員数 |

| 外部資金プロジェクト | |||

| SDGs/CEパートナーシップ研究所 | 玉木 欽也 | 経営学部 教授 | 32名 |

| エネルギーハーベスティング研究所 | 石河 泰明 | 理工学部 教授 | 2名 |

| 学習コミュニティデザイン研究所 | 宮川 裕之 | 社会情報学部 教授 | 5名 |

| 金融技術研究所 | 大垣 尚司 | 法学部 教授 | 1名 |

| 国際平和研究センター | 藤重 博美 | 国際政治経済学部 教授 | 4名 |

| 混合研究法教育開発センター | 抱井 尚子 | 国際政治経済学部 教授 | 14名 |

| コンピュータグラフィックス研究所 | 楽 詠灝 | 理工学部 教授 | 2名 |

| コンピュータヒューマンインタラクション研究所 | 伊藤 雄一 | 理工学部 教授 | 1名 |

| さがみはらDX推進センター | 大原 剛三 | 理工学部 教授 | 5名 |

| ジェロントロジー研究所 | 平田 普三 | 理工学部 教授 | 22名 |

| 持続的サプライチェーン研究所 | 細田 髙道 | 国際マネジメント研究科 教授 | 7名 |

| 小地域将来人口推計研究センター | 井上 孝 | 経済学部 教授 | 3名 |

| 生体分析化学研究所 | 田邉 一仁 | 理工学部 教授 | 2名 |

| ソーラーポンプ灌漑農業研究所 | 藤田 幸一 | 国際政治経済学部 教授 | 4名 |

| トポロジカル磁性研究所 | 古川 信夫 | 理工学部 教授 | 2名 |

| ナノカーボンデバイス工学研究所 | 黄 晋二 | 理工学部 教授 | 2名 |

| 日本現代史研究所 | 小宮 京 | 文学部 教授 | 8名 |

| 脳科学研究所 | 平田 普三 | 理工学部 教授 | 3名 |

| ピクトグラム研究所 | 伊藤 一成 | 社会情報学部 教授 | 8名 |

| フォトクロミック材料研究所 | 阿部 二朗 | 理工学部 教授 | 1名 |

| 歴史地理言語学研究センター | 遠藤 光暁 | 経済学部 教授 | 1名 |

| 学長イニシアティブプロジェクト | |||

| 革新技術と社会共創研究所 | 河島 茂生 | 総合文化政策学部 准教授 | 13名 |

| 超小型宇宙機研究所 | 坂本 貴紀 | 理工学部 教授 | 17名 |

1. SDGs/CEパートナーシップ研究所の研究課題

2019年9月に設置された本研究所は、日本政府SDGs推進本部から提唱された「SDGsアクションプラン」の3本柱を捉え直して、新時代のSDGsの観点から、社会課題解決に向けて以下のように5つの研究課題を設定しました。

Ⅰ.未来戦略デザイン

Ⅱ.SDGs地方創生・SDGs都市再生

Ⅲ.次世代若者・女性エンパワーメント

Ⅳ.SDGsに関連した国際・社会調査研究とSDGs人材開発

Ⅴ.SDGs学生参加プロジェクト

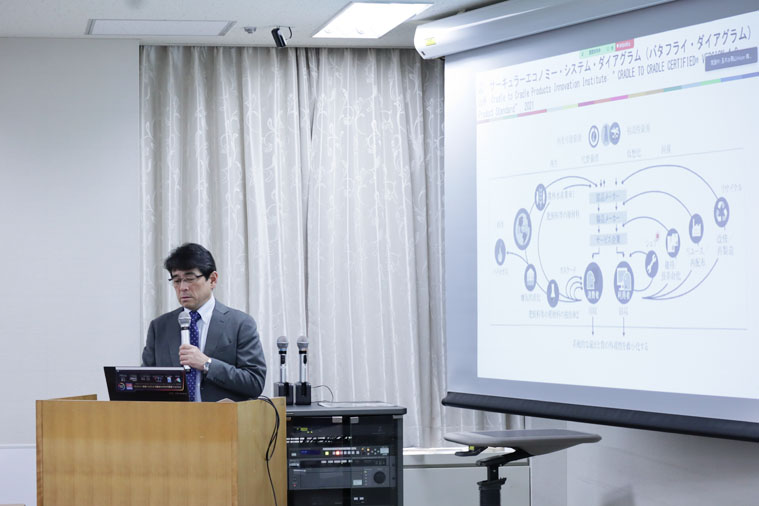

2. 科学研究費 基盤研究(B)(一般)「サーキュラーエコノミー(CE)の理論とシステム技法」

上記の研究課題Ⅰ・Ⅱの研究成果を基にして、2022年度に、科学研究費 基盤研究(B)(一般)「SDGs生産消費責任を果たす循環型経済の新理論とシステム技法の開発・実証と普及」(2022-2025年度,研究代表者 玉木欽也)に採択され、本研究所の新たな重要な研究課題の一つとして位置づけることにしました。

そこで2023年度から、本研究所の名称に、循環型経済(CE: Circular Economy)を加えことにしました。

3. 2023年度の成果報告の普及に向けたシンポジウムの開催

3.1 2023年7月12日(水) 13:00~18:00 『SDGs/CE経営実践』シンポジウム

【第Ⅰ部】

・リサイクル産業からSDGs社会課題解決企業 株式会社斎藤英次商店

・ジャパンSDGsアワード受賞 株式会社大川印刷

・税理士支援の実践経営 一般社団法人SDGs・ESG経営コンソーシアム(BOAF)

【第Ⅱ部】

・熊谷組建築事業本部

・株式会社セブン&アイ・ホールディング

・未来まちづくりフォーラム

3.2 2024年3月22日(水) 10:00~19:00 『2023年度 成果報告シンポジウム』

【第Ⅰ部】科学研究費 「サーキュラーエコノミー(CE)」【国内研究成果】

【第Ⅱ部】青山学院大学・千葉商科大学共催による研究所成果報告シンポジウム

【第Ⅲ部】科学研究費 「サーキュラーエコノミー(CE)」【海外研究成果】(英語)

※【第Ⅲ部】に関連した2022年度のCE研究報告書の配布(英語):

https://sdgs-hrdp.jp/en/research-results/

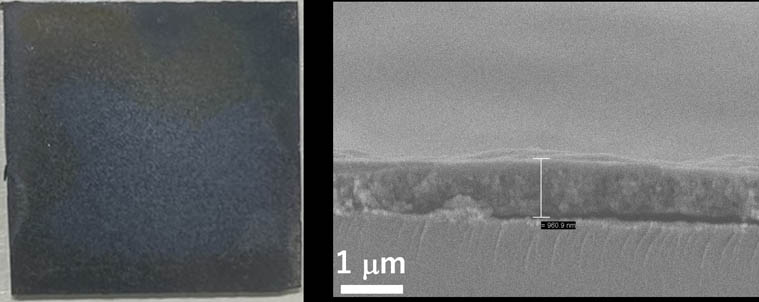

本研究所では、環境発電、すなわちエネルギーハーベスティングの促進に向けた研究を行っています。廃棄されている膨大な熱エネルギーなど、身の周りの環境にあるエネルギーを電気エネルギーに変換する材料・素子を研究開発し、物性を明らかにするだけでなく素子の設計指針も提案しています。その中でも、光を電気に変換する光電発電(太陽電池)、熱を電気に変換する熱電発電に注力しています。

屋内光の光電変換の高効率化を実現するためペロブスカイト太陽電池の材料・構造の研究開発を進め、光を吸収する層だけでなく電荷を輸送する層が高効率化に非常に重要であることを見出しました。温度差を利用した熱電発電では、地殻内に豊富にある元素で構成されるパイライト(FeS2)の利用展開に向けた基礎物性評価を進めており、簡単なスプレー法で薄膜形成するプロセスを確立しました。高変換効率化に向けた電子物性制御研究を現在も進めています。

本研究所は、AI、ロボット、ドローン等の革新的な技術が大きな社会的影響を与えることに鑑み、どのような社会や技術を作っていくべきかを共に考え、共につくることを目的としています。

本研究所は、上記の目的のため、研究活動と教育活動の連動を図っています。研究活動としては、「革新技術と創造性」「近未来の図書館と新しい学び」「共創型デジタルマッピング」「AI・ロボットの倫理」などのテーマに取り組み研究成果を公開してきています。たとえば「近未来の図書館と新しい学び」では、富士通Japan株式会社と共同で蔵書探索AIを開発し、そのシステムは横浜市立図書館などで導入されています。

教育活動も、授業や公開イベントに加え、Aoyama Creative Learning Lab(通称:つくまなラボ)を開室しました。このラボは、青山学院に加えGMOインターネットグループ株式会社・株式会社サイバーエージェント・株式会社KADOKAWA・渋谷区の参画を得た産官学協働事業です。「つくることでまなぶ」をコンセプトとしたラボで、レーザーカッターや3Dプリンタ、電子刺繍ミシン、CNCミリングマシンなどを置き、創造的な学びを提供する場を構築しています。

学習コミュニティデザイン研究所では、受託研究として、人口減少地域における特色ある教育活動をしている教育機関として、兵庫県豊岡市教育委員会や、岡山県奈義町や香川県小豆島町などの行政組織が参加している文化と教育の先端自治体連合らと「コミュニケーション教育としての演劇ワークショップの効果測定」を展開しています。

現行の学習指導要領のコンセプトである「主体的で対話的な深い学び」に対応した教育事業としてコミュニケーション能力に資する取り組みとして、演劇ワークショップに注目しているのが上記の行政です。そこでは、人口減少の結果として、児童生徒の激減を地域の学校の統合によって児童生徒の絶対数の確保と、学級の成員が少ない人数で構成されることについては、児童生徒間のコミュニティ形成を多様化させていくことで児童生徒の激減による課題を抑制していこうという地域の現状があります。

「コミュニケーション教育としての演劇ワークショップの効果測定」は、演劇ワークショップの能動性に注目し、そこで形成が想定される「協働性」「自己効力感」「メタ認知」に焦点化して調査を進めています。

これらの背景には、国際的に教育における非認知能力育成への高い評価や米国での自己調整学習の普遍化などがあり、これらの趨勢は、日本でも学習指導要領に強い影響を与えていることで経年的に調査研究されています。

成果としては、調査結果を学校教育の「学級経営」に活用することが検討され、2024年度からより貢献できる領域を広げる予定です。

金融技術研究所は、企業ファイナンスを中心に高度に発達してきた先端金融技術を「生活者のための金融技術」に転換し、幅広い分野の知見も総合して、新しい金融商品・サービスの研究・開発を行うことを目的とした文理、産官融合の研究機関として2018年4月に学長イニシアチブとして発足し、2020年度からは新たに外部資金プロジェクトとして再スタートしました。

2022年度には、所長が代表を務める非営利法人である移住・住みかえ支援機構(JTI)と共同で、地球環境問題に対応した認定長期優良住宅を対象とした残価保証の実用化が完了し、これを活用して、将来、ローンの返済額を大幅に圧縮すると同時に、いつでもローンの残高と同じ価格で担保住宅を買い取ってもらうことができるオプションのついた残価設定型住宅ローンがリリースされました(http://zanka-simulation.jti.or.jp)。

2023年度には、この仕組みを一般の工務店の施工する長期優良住宅にまで広げるための制度整備を進めました。

近時住宅価格が高騰すると同時に、2024年3月には日本銀行の超低金利・量的緩和政策が解除され、いよいよ「金利が上がる時代」が到来します。この結果、住宅ローンの期間が40年以上に長期化してきており、80歳近くまでローンを返し続けられるのかが問題となっています。残価設定型住宅ローンは将来の返済不安を解消すると同時に、人生100年時代、人生後半に向けたライフチェンジのために家やローンが足かせにならないようにするという意味で、次世代の住宅金融を担います。

2024年度には、この仕組みを応用し、さらに魅力的な仕組みの開発に取り組む予定です。

また、先端の領域としては、巨大災害が日常化する中で、「津波で家が流されたらローンも一緒に流されてなくなる」仕組みの理論化に取り組んできており、可能であれば、その実用化の準備も進める予定です。

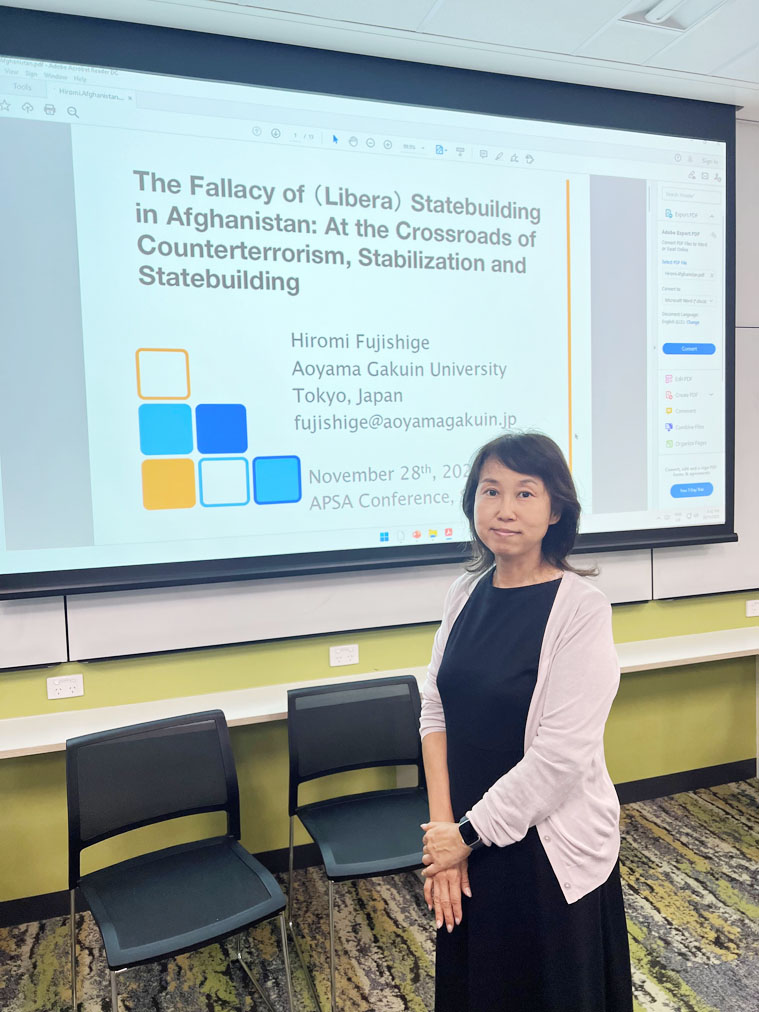

本センターは、科研費・基盤B「激変する国連PKOを支える国際分業体制の研究:日本の比較優位を活かす貢献策の検証」(2019-2023年度)を基盤に設立され、センター長の藤重および3名のメンバー(上杉勇司・早稲田大学教授、キハラハント愛・東京大学教授、本多倫彬・中京大学准教授)の4名で構成されました。主な研究活動として、近年の国連平和維持活動(PKO)における最新の情勢や課題を分析するとともに、日本の国際平和協力の対応策の検討も行いました。上記科研費の5年の研究期間のうち、本センターでは最後の2年間(2022, 2023年度)を活動期間としたため、主に研究の取りまとめと成果発表が本センターの活動の中心となりました。2022年度には、国内学会(グローバルガバナンス学会)において、センター長以下、合計4名メンバー全員で共同報告を行ったほか、同年、カナダ・モントリオールで開催された国際学会(International Studies Association:ISA)では、藤重およびキハラハントが報告を行うなど、海外に向けた研究成果発信も行いました。2023年度は、各自の研究活動発表に力を入れ、センター長の藤重は、モロッコ、オーストラリア、タイ、米国などで開催された国際学会での研究成果報告に力を入れ、他のメンバーも、国内外の学会での研究報告、英文・邦文の学術書への寄稿、英文ジャーナルへの論文掲載など、限られた期間にも関わらず、多くの実績を残すことができました。本研究センターは、2023年度末で終了となりますが、この間に得られた成果を元に、引き続き研究を発展させていきたいと考えています。

本科研プロジェクトでは、混合研究法の教育モデルを構築し、eラーニングプログラムを開発することを目指します。

四年目にあたる2023年度はeラーニングの作成に取り掛かりました。これまでの調査の結果、混合研究法学習者である看護研究者のプロファイルによって学習ニーズが多様であることが明らかになったことから、教育モデルには日本の伝統的芸道や武道に見られる「守破離」の概念を取り入れました。具体的にはeラーニングの構成を、混合研究法を用いた実証研究を実施するうえで中核となる基礎知識(混合研究法の定義、歴史、基本型デザイン、統合の概念など)を習得するための「守」(基礎編)、自身の研究目的に沿って基本型デザインを自由自在に組み合わせて新たな研究デザインを構築するための「破」(応用編)、そして、混合研究法の最新動向を知り、新しいカタチの混合研究法の可能性を検討するための「離」(発展編)に学習コンテンツを分類しました。

2024年4月現在、混合研究法に関心のある看護学分野の研究者・大学院生の協力を得て、本eラーニングプログラムの公開前モニタリングチェックが実施されています。Eラーニングは今年度中に公開される予定です。

本研究所は外部資金の助成を受け、種々のコンピュータグラフィックス関連技術の研究を推進するために、2021年4月に設立されました。本研究所で扱う研究項目は、粘弾塑性体の光学力学モデリングおよびシミュレーションと、個別要素法と連続体モデリングを活用するハイブリッドな粉体の力学シミュレーションなどの物理ベースの技術を中心とする、究極的リアリズムを実現する表現技術と、その対極をなす人手によるアーティスティックな表現を再現する技術を含みます。

三年目である2023年度は、これまでの方向性をさらに発展させ、ビデオ映像から物質の流動性を推定する手法(グラフィクス分野トップの国際会議SIGGRAPH Asia 2023において技術論文(口頭発表)として採択されました)、一般形状の粉体要素の均質化方法、ゴッホ調の筆致スタイルをコンピュータが真似てアニメーションを自動で生成する手法についての開発を行いました。

コンピュータと人との新しい共生環境を実現する研究を推進するために本研究所は設立されました。コンピュータが人の状態や状況を把握するための「人を知る」技術と、様々な感覚チャネルを通じて人に感覚を提示し、人の行動を変容させる「人を動かす」技術、さらにはこれらの恩恵を人が「無意識に」享受できる「無意識コンピューティング」に関する研究開発を進めています。2023年度は、人の歩容を床上の重心変動としてセンシングし人を同定する技術や、下唇に温度を提示することで味覚を制御する技術、椅子型デバイスによってグループワークの盛り上がりなどをセンシングする研究などを実施しました。また、人工筋肉技術を棒軸に適用することで、硬さが変わるペンを実現した「Transtiff」は、トップカンファレンスであるACM SIGGRAPHでデモ発表採択されるとともに、Innovative Technologies 2023に採択されました。

相模原市の中小企業においても、限られた人材での生産性向上などの面において、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むことが必要不可欠になりつつあります。そのような背景の下、相模原市内で活動する中小企業のDX化を推進するための持続的に運用可能なスキームを明らかにすることを目的として、さがみはらDX推進センターは設置されました。そのために、フォーラム、勉強会、個別の連携コーディネートなどを通し、大学と連携することによりDX化が推進できる可能性のある企業を見いだし、そのDX化をサポートしています。2023年度の主な活動としては、相模原市主催のDX化推進フォーラムでの基調講演、中小企業のためのDX勉強会(ハンズオン形式の演習を含む全3回)、2022年度開催のフォーラム・勉強会に参加した企業の個別フォローアップ訪問、個別企業の技術相談などを行ってきました。

ジェロントロジーは人の加齢に伴う心身の変化や超高齢社会における個人と社会のあり方を探求する学際的学問です。ジェロントロジー研究所は2018年の設立以来、桜美林大学や東海大学、山野美容芸術短期大学など外部の研究機関の連携参画を得て、学際研究、教育事業、啓発事業、広報事業の4事業を展開してきました。2023年度の特筆すべき活動としては、本研究所客員研究員であり、世界的なダンサーとしても知られるSAM氏の直接指導のもと、SAM氏が考案された子どもから高齢者まで無理なく楽しく体を動かせる「ダレデモダンス」を実践する一般向けダンスイベントを開催し、多くの来場者の参加と好評を得ました。ジェロントロジーは研究対象としての学問としてだけではなく、社会に浸透する文化としても認識されるべきで、私たちはジェロントロジーを通して個人や社会の老いとの向き合い方を変えることで、長寿を喜ばしく思える持続可能な社会を構築できると信じています。

本研究所は、2023年度に科研費プロジェクトとして採択された「国内生産回帰と持続的社会構築に向けたサプライチェーンモデルの開発と解法の研究」(2023-2025研究代表者 細田高道)を原資として設立され、同研究が本研究所の重要研究課題となっております。近年、海外の生産拠点を国内へと回帰させる事例が数多く見受けられるようになりました。ただ、完全に海外の生産拠点を引き払うのではなく、国内の生産拠点も併用する事例も見受けられます。本研究所では、海外と国内(合計2か所)に生産拠点を持つサプライチェーンを想定し、持続的社会を達成するにはどのように2拠点を使い分け活用すべきかについての研究を進めています。

さらに、広くサプライチェーンやサステナビリティに関連する最新の世界動向についてリンクトインを活用し世に広く発信しています。

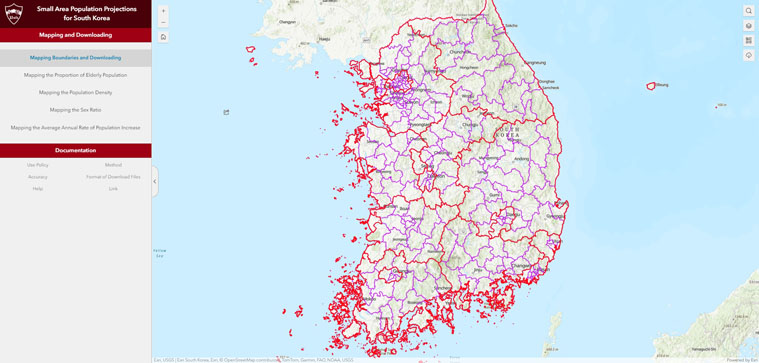

当研究センターは、世界各国の小地域別将来人口推計を実施しその成果をウェブサイト上に広く公開することを目的に設置されました。これまで、日本、米国ワシントン州、台湾、全米を対象に小地域別将来人口推計を実施しウェブサイトとして公開しています。

2023年度の最大の研究成果は、韓国版の小地域別将来人口推計マッピングシステムThe Web Mapping System of Small Area Population Projections for South Korea(略称:SAPP for Korea)を構築・公開したことです。右図にその初期画面を示しました。このシステムは、韓国統計庁から入手した小地域人口データを利用し、2026年から51年までの5年ごとの韓国全域における小地域別男女5歳階級別推計人口を算出・公開しています。この推計にあたっては、井上が開発した手法が用いられています。他の研究成果としては、オーストラリア版のシステム開発に向けた準備を進め、2024年度中の公開の目処が立ちました。これまで公開しているウェブサイト(SAPPシリーズ)のURLは、当研究センターのページから確認できます。

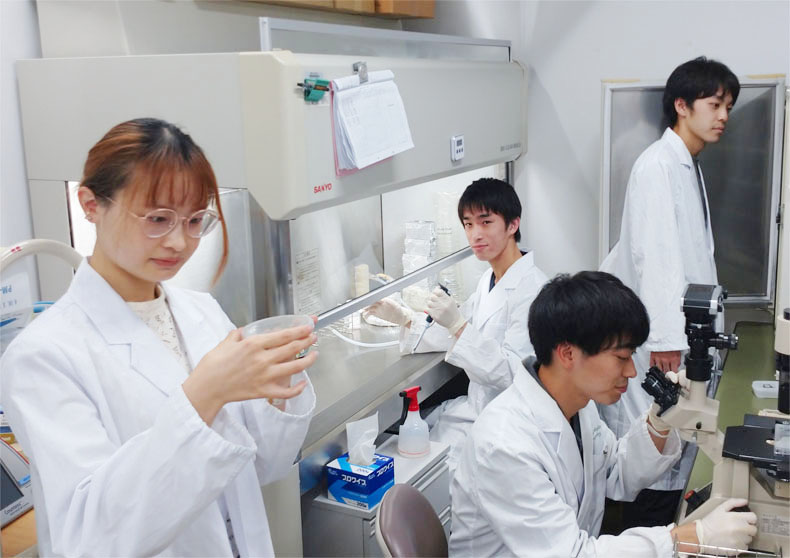

近年、がんの発生や特性に関する理解が深まり、がんの診断法・治療法も大きく発展してきました。しかし、がんは極めて複雑性に富み、現在でも早期発見・早期治療が充分に実現できているとは言い難い状況にあります。したがって、現在もがんのさらなる解明と克服に向けた新しい診断・治療戦略が求められています。

生体分析化学研究所では、多様な機能を備えた人工核酸の開発を進めています。この素材は、高い生体親和性をもち、かつ遺伝子に代表される特定の生体分子と相互作用します。本研究所では、2023年度にがんに特徴的に発生する小さな低酸素環境(低酸素細胞)に選択的に集積する機能を持つ画期的な人工核酸を開発しました。この機能性分子を活用して、がん低酸素細胞を可視化する診断薬、低酸素細胞機能を制御する治療薬の開発を進めています。

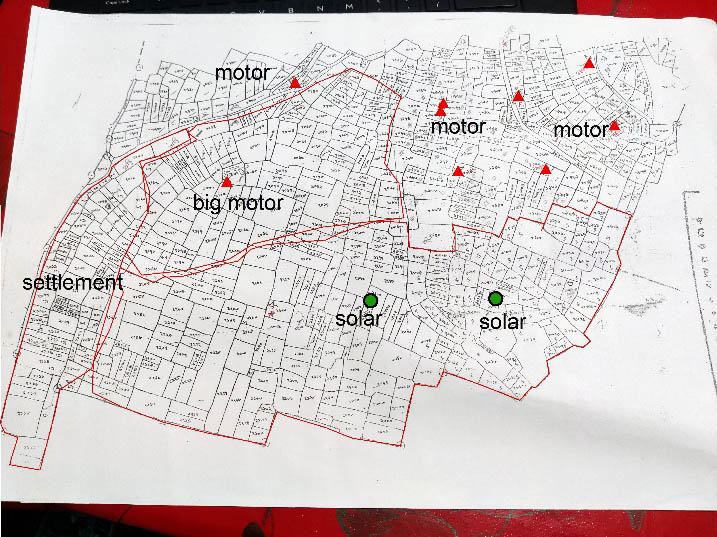

インド、バングラデシュなど地下水灌漑が盛んな南アジア地域では近年、地下水の汲み上げ動力を化石燃料から太陽光に転換する動きが加速化しています。本研究所は、研究対象地域を全世界に広げつつ、ソーラーポンプの経済効率性、所得分配、地下水枯渇問題への影響等について研究します。

バングラデシュとインド・西ベンガル州で現地調査を始めたばかりですが、既存のディーゼル・ポンプや電動ポンプとの競争が激しく、ソーラーポンプの普及が必ずしもスムーズではない実態が浮かび上がっています。経済発展に伴い、農業の重心が稲作から野菜作などに移行するなかで、ディーゼル・ポンプの方が農民にとって使い勝手がよいという面もあるようです。

今後さらに調査研究を積み重ね、開発途上国政府や海外の公的援助機関等から多額の補助金が投入されているソーラーポンプ灌漑の実態を明らかにし、ソーラーポンプ普及が社会的に本当に望ましいのかどうかという根本的問題も視野に入れつつ、普及のためのよりよい制度設計に貢献していきます。

本センターで進行中の衛星プロジェクトである、ARICA-2 (AGU Remote Innovative Cubesat Alert System-2) ですが、JAXA 輸送・超小型衛星ミッション拡充プログラムのフィージビリティ・スタディフェーズを終了し、現在は、JAXA 革新的衛星技術実証4号機として2025年度の打ち上げの予定で開発が進んでいます。衛星の各コンポーネントの試作や試験を7月頃までに完了し、8月には衛星の設計に関する審査会を開催し、9月からエンジニアリングモデルの設計および製作に入りました。現在、完成したエンジニアリングモデルの各コンポーネントレベルでの試験やコンポーネントを組み合わせた統合試験を実施中です。2025年3月が JAXA への衛星引き渡しとなっているため、来年度は、この衛星引き渡し期日を念頭に学生と一体となって ARICA-2 のフライトモデルの完成を目指します。

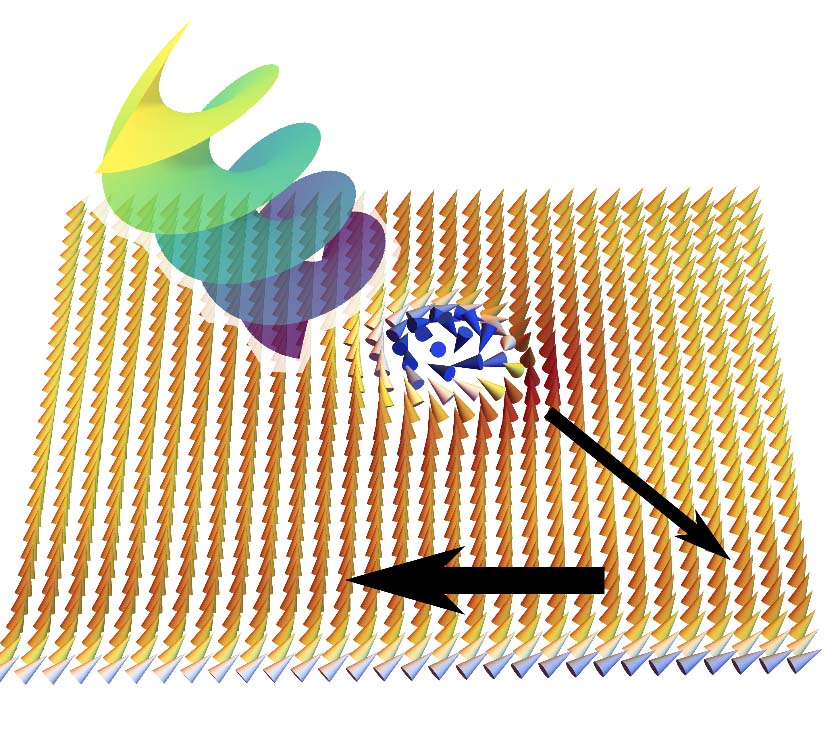

次世代の超微細構造を持つ高速・省電力デジタルデバイスへの活用を視野に入れ、磁性体におけるトポロジカルな構造の生成・測定・制御の研究を行っています。ひもにおける結び目の個数はひもを局所的に緩めても不変であるのと同様に、トポロジカルな磁気構造(構造の連続変形に対して不変なトポロジー数を持つもの)は、熱・外部擾乱に対して安定です。これはトポロジーによる保護と呼ばれ、トポロジー状態の有無をビット(0 or 1)とした安定なデジタルデバイスが作成可能です。

我々は一部の磁性材料に見られる「スカーミオン」と呼ばれる渦構造がトポロジー数(包み込み数)を有し、それがさらに電気磁気効果によって電気分極を持つことに着目し、磁気トポロジー状態を磁場ではなく電場によって直接制御することを目指しています。

今年度は、磁性体の表面付近のスカーミオンの駆動について詳しく調べています。電磁波によって駆動されたスカーミオンは端に十分に近づくと反発する力を受けることで大幅に加速することを解明しました。この研究は、スカーミオンの磁気メモリへの応用時におけるビットの書き込み・読み出しの高速化に役に立つと考えています。

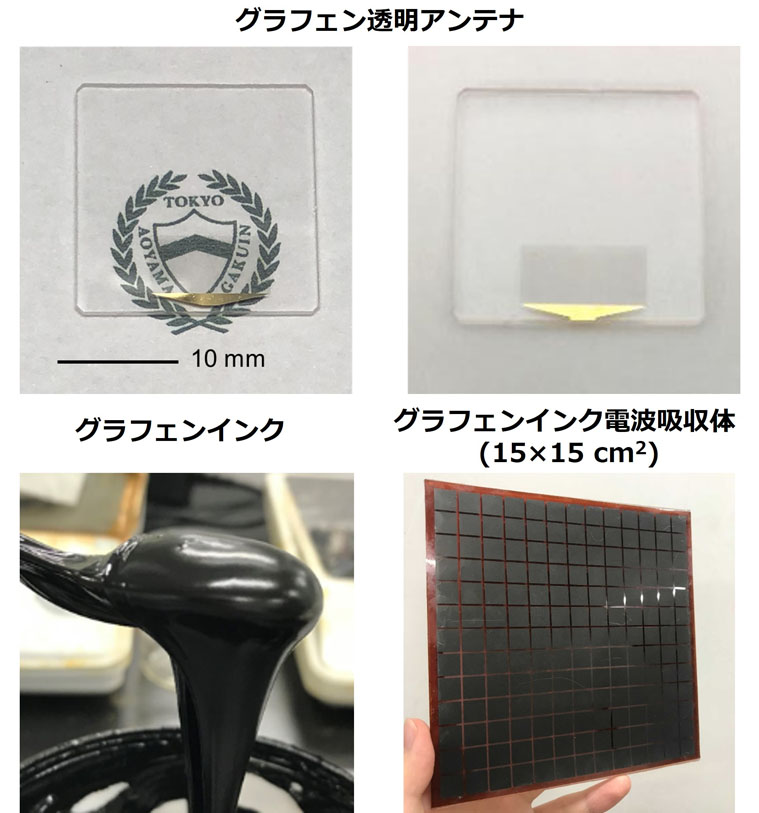

グラフェンやカーボンナノチューブなどのナノカーボン材料を用いた新規デバイスの開発を目指しています。2次元ナノ炭素材料であるグラフェンは、わずか1原子層という厚さにもかかわらず、優れた電気伝導性、高い光学的透過率、高い化学的安定性、優れた機械的・熱的特性を持っており、かつ、2次元シート状物質であるため既存の半導体デバイスプロセスをそのまま活用することができます。ナノカーボンデバイス工学研究所では、ナノカーボン材料を活用した、透明でフレキシブルなミリ波帯・マイクロ波帯アンテナ、電気化学センサ、医療検査チップなどのデバイスを実現するために必要となる、材料合成技術、物性評価技術、デバイス作製・評価技術についての研究開発に取り組んでいます。これらの新しいデバイスは、IoT技術や次世代移動体通信技術に活用することができます。これまでに、化学ドーピングと積層転写を併用して低抵抗化したグラフェンを材料とする透明なグラフェンモノポールアンテナやグラフェンインク印刷による電波吸収体の作製に成功しています。

日本現代史研究所は半期に一度の全体会合を開催し、メンバーが着実に研究を進めています。

所長である小宮は、各地の資料館などを調査した成果を論文として公表しました。

一つは、戦後の政調会に関する論文集への寄稿です(奥健太郎・清水唯一朗・濱本真輔編著『政務調査会と日本の政党政治 130年の軌跡』吉田書店)。

それから、昭和天皇に関する新資料を発見したため、「昭和天皇が憂慮した皇室の未来」『中央公論』2024年1月号、「昭和天皇の「御聖断」考 日米安保改定をめぐって」『Voice』2024年2月号、を執筆し、資料をどのように読み解くかをまとめました。

また、アウトリーチとして、2022年度に刊行した単著『語られざる占領下日本』(NHKブックス)を読んだテレビ局から取材を受け、番組に出演しました(「世界の何だコレ!?ミステリーSP」フジテレビ系列、2023年8月23日放映)。あわせて、新聞社からも、こうした成果や戦後史に関する取材を受けました。

人間が人間らしく生きるためには、心と身体を理解し、心身を健やかに保つ必要があります。それには広く生命に関わる脳科学が欠かせません。私たちは脳科学研究を通して、人類福祉と世界平和への貢献を目指しています。2023年度はRNA-Seq技術を用いた単一細胞遺伝子発現プロファイル解析から、動物の組織再生における遺伝子発現変化の新しい特徴を見出すなどしました。

Kashima, M., Komura, R., Sato, Y., Hashimoto, C. and Hirata, H. (2024) A resource of single cell gene expression profiles in a planarian Dugesia japonica. Dev. Growth Differ. 66(1): 43-55.

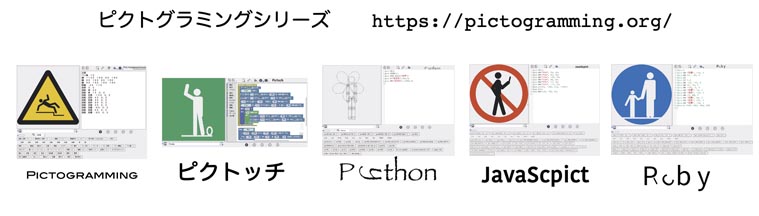

ピクトグラムは、世界共通の記号表現として世界中で用いられています。またピクトグラムは、観光、異文化コミュニケーション、語学、認知科学、心理学、防災科学、福祉工学など様々な学問領域、様々な文脈で研究が行われています。当研究所では、特に情報教育分野を中心に、新たなピクトグラム利活用の可能性について探究しています。当研究所では、ピクトグラム作成環境とプログラミング学習環境の両方の側面をもつWebアプリケーション「ピクトグラミング」、およびその派生アプリケーション群を開発し、Webで公開しています。 2023年度は、ピクトグラミングやピクトグラムを使った様々なアプリケーションの開発、研究、実践を継続して行い、論文や口頭発表の形式で公表しました。さらに、ピクトグラミング及び派生アプリケーション群を用いたワークショップや出張授業などを数多く行いました。

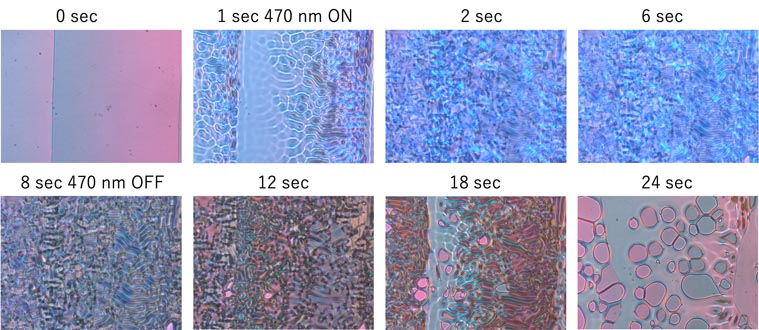

準安定状態を含む複数の異性体間を光照射により可逆的に変換できるフォトクロミック分子は、材料科学分野や生命科学分野における光応答システムを構築するための重要な基盤要素です。本研究では可視光や近赤外光に応答する逆フォトクロミック分子を基盤として、革新的協働光応答機能の開拓を目指します。

散逸構造は非平衡系において自己組織化する現象の一つであり、系がエネルギー勾配や物質勾配にさらされており、外部からエネルギーを供給し続けることで成立します。散逸構造は自己組織化やパターン形成の基本的メカニズムを理解する上で重要な現象であり、工学や応用科学においては散逸構造を利用して新たな材料やデバイスの設計や制御を行う研究が行われています。2023年度には、安定な着色異性体に可視光を照射することで準安定な無色異性体に光異性化し、迅速な熱戻り反応で元の着色異性体に戻る高速逆フォトクロミック分子を開発して、液晶の散逸構造を実現することに成功しました。

主としてユーラシア大陸の東部の言語、特に中国および周辺地域の地理言語学的研究を行い、文献言語史や考古学・遺伝学の知見も総合したダイナミックな言語形成史を構築することを目的としています。2023年度の活動としては、2023年5月にハノイの社会科学人文科学大学にて第5回アジア地理言語学国際会議を開催し、その論文集も日本地理言語学会モノグラフとして刊行しました。2023年9月には国立民族学博物館における国際シンポジウム・ワークショップ “GISを用いて言語情報と非言語情報をつなぐ”の開催協力をして、研究発表を行いました。2024年3月には中国の研究者も多数含む計46名の発表者によるオンライン会議として中国言語歴史地理言語研究フォーラムを3日間にわたり開催し、論文集も2024年度上半期には刊行する予定です。