総合プロジェクト研究所は、科学研究費補助金をはじめとする公的研究費配分機関からの競争的資金や、企業との共同研究・受託研究によって獲得した外部資金を原資とする様々な学術領域の外部資金プロジェクトによって構成された文系・理系の枠を超えた組織です。中型・大型の外部資金を獲得している研究者による世界的水準の研究プロジェクトをはじめ、本学として重点的に取り組むべき個性ある研究プロジェクト、及び今後の発展が期待される研究プロジェクトの推進と支援を行っており、学長が特に重要な研究テーマとして指定したものについては、学長イニシアティブプロジェクトとしてその研究の推進を支援します。

本研究所では、各プロジェクトにおいてプロジェクトリーダーを所長とする独自の研究所を設置することができ、各プロジェクト研究所には大学から予算的支援が行われます。また、他研究機関や企業の研究者がプロジェクトにスムーズに参画できる柔軟な客員任用制度の整備にも取り組んでおり、本学・地域社会・産業との連携を促進するための戦略的なプラットフォームとして位置づけられます。各プロジェクト研究所の活性化を図るとともに、本学の研究成果を社会に還元し、その発展に寄与することを目指しています。

2018年度に発足した総合プロジェクト研究所は7年目を迎え、2024年度には、外部資金プロジェクト研究所の設置数は25に達し年々着実に増えています。また、これに伴い多くの客員研究員・特別研究員が外部研究機関等から任用されています。今後も、これらのプロジェクト研究所の活動を総合プロジェクト研究所という枠組みを通して見えやすくすることによって「青学の研究」をより広くより多くの人々に知ってもらうことを期待しています。長い歴史を持つ総合研究所と新機軸である総合プロジェクト研究所が両輪となり、本学からより大きな成果が創出されることを確信しています。

- ホーム

- 研究・産官学連携

- 研究組織

- 総合プロジェクト研究所

- 総合プロジェクト研究所 2024年度 活動報告

総合プロジェクト研究所 2024年度 活動報告

- MENU -

| 研究所名 | プロジェクトリーダー | 所属・職位 | 構成員数 |

| 外部資金プロジェクト | |||

| SDGs/CEパートナーシップ研究所 | 玉木 欽也 | 経営学部 教授 | 32名 |

| エネルギーハーベスティング研究所 | 石河 泰明 | 理工学部 教授 | 2名 |

| 学習科学青山研究所 | 益川 弘如 | 教育人間科学部 教授 | 3名 |

| 学習コミュニティデザイン研究所 | 宮川 裕之 | 社会情報学部 教授 | 5名 |

| 革新技術と社会共創研究所 | 河島 茂生 | 総合文化政策学部 准教授 | 16名 |

| 金融技術研究所 | 大垣 尚司 | 法学部 教授 | 1名 |

| 高温超伝導材料研究所 | 元木 貴則 | 理工学部 助教 | 2名 |

| 混合研究法教育開発センター | 抱井 尚子 | 国際政治経済学部 教授 | 14名 |

| コンピュータグラフィックス研究所 | 楽 詠灝 | 理工学部 教授 | 2名 |

| コンピュータヒューマンインタラクション研究所 | 伊藤 雄一 | 理工学部 教授 | 1名 |

| さがみはらDX推進センター | 大原 剛三 | 理工学部 教授 | 6名 |

| 持続的サプライチェーン研究所 | 細田 高道 | 国際マネジメント研究科 教授 | 7名 |

| ジェロントロジー研究所 | 平田 普三 | 理工学部 教授 | 21名 |

| 小地域将来人口推計研究センター | 井上 孝 | 経済学部 教授 | 3名 |

| 生体分析化学研究所 | 田邉 一仁 | 理工学部 教授 | 2名 |

| ソーラーポンプ灌漑農業研究所 | 藤田 幸一 | 国際政治経済学部 教授 | 5名 |

| 超小型宇宙機研究所 | 坂本 貴紀 | 理工学部 教授 | 17名 |

| トポロジカル磁性研究所 | 古川 信夫 | 理工学部 教授 | 2名 |

| ナノカーボンデバイス工学研究所 | 黄 晋二 | 理工学部 教授 | 2名 |

| 日本現代史研究所 | 小宮 京 | 文学部 教授 | 8名 |

| ピクトグラム研究所 | 伊藤 一成 | 社会情報学部 教授 | 8名 |

| HRトランスフォーメーション研究所 | 須田 敏子 | 国際マネジメント研究科 教授 | 1名 |

| フォトクロミック材料研究所 | 阿部 二朗 | 理工学部 教授 | 1名 |

| ヘルスイノベーションセンター | 平田 普三 | 理工学部 教授 | 3名 |

| 歴史地理言語学研究センター | 遠藤 光暁 | 経済学部 教授 | 1名 |

| 研究所名 | プロジェクトリーダー | 所属・職位 | 構成員数 |

| 外部資金プロジェクト | |||

| SDGs/CEパートナーシップ研究所 | 玉木 欽也 | 経営学部 教授 | 32名 |

| エネルギーハーベスティング研究所 | 石河 泰明 | 理工学部 教授 | 2名 |

| 学習科学青山研究所 | 益川 弘如 | 教育人間科学部 教授 | 3名 |

| 学習コミュニティデザイン研究所 | 宮川 裕之 | 社会情報学部 教授 | 5名 |

| 革新技術と社会共創研究所 | 河島 茂生 | 総合文化政策学部 准教授 | 16名 |

| 金融技術研究所 | 大垣 尚司 | 法学部 教授 | 1名 |

| 高温超伝導材料研究所 | 元木 貴則 | 理工学部 助教 | 2名 |

| 混合研究法教育開発センター | 抱井 尚子 | 国際政治経済学部 教授 | 14名 |

| コンピュータグラフィックス研究所 | 楽 詠灝 | 理工学部 教授 | 2名 |

| コンピュータヒューマンインタラクション研究所 | 伊藤 雄一 | 理工学部 教授 | 1名 |

| さがみはらDX推進センター | 大原 剛三 | 理工学部 教授 | 6名 |

| 持続的サプライチェーン研究所 | 細田 高道 | 国際マネジメント研究科 教授 | 7名 |

| ジェロントロジー研究所 | 平田 普三 | 理工学部 教授 | 21名 |

| 小地域将来人口推計研究センター | 井上 孝 | 経済学部 教授 | 3名 |

| 生体分析化学研究所 | 田邉 一仁 | 理工学部 教授 | 2名 |

| ソーラーポンプ灌漑農業研究所 | 藤田 幸一 | 国際政治経済学部 教授 | 5名 |

| 超小型宇宙機研究所 | 坂本 貴紀 | 理工学部 教授 | 17名 |

| トポロジカル磁性研究所 | 古川 信夫 | 理工学部 教授 | 2名 |

| ナノカーボンデバイス工学研究所 | 黄 晋二 | 理工学部 教授 | 2名 |

| 日本現代史研究所 | 小宮 京 | 文学部 教授 | 8名 |

| ピクトグラム研究所 | 伊藤 一成 | 社会情報学部 教授 | 8名 |

| HRトランスフォーメーション研究所 | 須田 敏子 | 国際マネジメント研究科 教授 | 1名 |

| フォトクロミック材料研究所 | 阿部 二朗 | 理工学部 教授 | 1名 |

| ヘルスイノベーションセンター | 平田 普三 | 理工学部 教授 | 3名 |

| 歴史地理言語学研究センター | 遠藤 光暁 | 経済学部 教授 | 1名 |

1.SDGs/CEパートナーシップ研究所の研究課題

2019年9月に設置された本研究所は、日本政府SDGs推進本部から提唱された「SDGsアクションプラン」の3本柱を捉え直して、新時代のSDGsの観点から、社会課題解決に向けて以下のように5つの研究課題を設定した。

Ⅰ.未来戦略デザイン

Ⅱ.SDGs地方創生・SDGs都市再生

Ⅲ.次世代若者・女性エンパワーメント

Ⅳ.SDGsに関連した国際・社会調査研究とSDGs人材開発

Ⅴ.SDGs学生参加プロジェクト

なお、上記の研究課題に加えて、後述するように2022年度に採択された科研基盤Bのサーキュラーエコノミー(CE: Circular Economy)の研究テーマを、最重要研究課題として取り組むことにした。

2.科学研究費 基盤研究(B)(一般)「サーキュラーエコノミー(CE)の理論とシステム技法」

上記の研究課題Ⅰの研究成果を基にして、2022年度に、科学研究費 基盤研究(B)(一般)「SDGs生産消費責任を果たす循環型経済の新理論とシステム技法の開発・実証と普及」(2022-2025年度,研究代表者 玉木欽也)に申請・採択された。そこで2023年度から、循環型経済(CE)の意図を反映させるたまに本研究所の名称変更を行った:旧「SDGs人材開発パートナーシップ研究所」⇒改名「SDGs/CEパートナーシップ研究所」。

3.研究所の2024年度 研究成果報告の普及に向けたシンポジウムの開催

青山学院大学「SDGs/CEパートナーシップ研究所」:2024年度成果報告シンポジウム

【開催日時】

2025年1月30日(木)13:00~19:00

【開催形式】

第Ⅰ部:13:00~14:50 研究所 2024年度 研究成果報告会

第Ⅱ部:15:00~16:50 科研基盤研究B【CE国内共同研究】2024年度 研究成果

第Ⅲ部:17:00~19:00 科研基盤研究B【CE国際共同研究】2024年度 研究成果(英語)

【募集定員】ハイブリッド形式

・対面40名程度(事前申し込み/先着順) ・オンライン参加:60名程度

【対面会場】

青山学院大学 青山キャンパス 総研ビル(14号館)9階16会議室(ハイブリッド型開催)

〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

【プログラム】

3.1 第Ⅰ部 13:00~14:50 SDGs/CEパートナーシップ研究所 2024年度 研究成果報告会

・基調講演 CE国内外の最新動向 デロイトトーマツグループ 執行役員 松江英夫

・千葉商科大学 サステナビリティ研究所「成果報告と今後の展開」

「ポストSDGs検討元年を迎えて」 客員教授 笹谷秀光

「ESD研究の発信」(今年度のサステナビリティ研究所の取り組みの総括) サステナビリティ研究所長 教授 猪熊はるか

・青山学院大学 SDGs/CE研究所「成果報告と今後の展開」 教授 玉木欽也

3.2 第Ⅱ部 15:00~16:50 科研 基盤研究B【循環型経済の国内共同研究】2024年度 研究成果

・CE理論とシステム技術の研究全体フレーム 科研研究代表者 玉木 欽也

・CE商品企画とデジタルマーケティング SDGs/CE研究所 客員研究員 新目 真紀

・CEスマート製品のライフサイクル設計 SDGs/CE研究所 客員研究員 荒川 雅裕

・CEシェアリング・プラットフォーム 青山学院大学 経営学部教授 中邨 良樹

・CEビジネスモデル 青山学院大学 経営学部教授 高松 朋史

3.3 第Ⅲ部 17:00~19:00 科学研究費基盤研究B【循環型経済の国際共同研究】2024年度 研究成果(英語)

FY2024 Research Results Grant-in-Aid for Scientific Research B

International Joint Research on Circular Economy (Presented in English):

“Trend Researches on CE Policy and Case Studies of Advanced CE Companies”

PM 17:00 – 19:00 (Japan Time), January 30, Thursday, 2025

Opening Remarks (Real time)

Jiro Usugami, Professor, Aoyama Gakuin University, Japan

Research Framework (Real time)

“Research Framework of New Theories and System Techniques for Circular Economy (CE): Trend Researches on CE Policy and Case Studies of Advanced CE Companies”

Kin’ya Tamaki, Professor, Aoyama Gakuin University and Director, SDGs/CE Partnership Research Institute, Japan

First Session: CE Construction Sector in Japan/Germany/ Italy

Second Session: CE Automotive Sector in USA / Japan

Third Session: CE Electrical and Electronic Sector in Japan

Closing Remarks:

Moderator: Jiro Usugami, Professor, Aoyama Gakuin University, Japan

本研究所では、環境発電、すなわちエネルギーハーベスティングの促進に向けた研究を行っています。屋内光や、廃棄されている膨大な熱エネルギーなど、身の周りの環境にあるエネルギーを電気エネルギーに変換する材料・素子を研究開発し、物性を明らかにするだけでなく素子の設計指針も提案しています。その中でも、光を電気に変換する光電発電(太陽電池)、熱を電気に変換する熱電発電に注力しています。

屋内光の光電変換の高効率化を実現するためペロブスカイト太陽電池の材料・構造の研究開発を進め、光を吸収する層だけでなく電荷を輸送する層が高効率化に非常に重要であることを見出しました。温度差を利用した熱電発電では、地殻内に豊富にある元素で構成されるパイライト(FeS2)の利用展開に向けた基礎物性評価を進めており、簡単なスプレー法で薄膜形成するプロセスを確立しました。高変換効率化に向けた電子物性制御研究を現在も進めています。

一人ひとりなりの「学ぶ力」を引き出し、高め、磨いていくような「学習環境のデザイン」を構築する学習科学研究を推進しています。情報通信技術が発達し続ける社会において、「人はどこまで賢くなることができるのか」の問いに応え得る未来の学習環境を追求するため、社会構成主義の考え方を基盤として、AI技術や一人一台情報端末の建設的活用や、多様な他者との対話を通した学びの支援、深い学びの学び方の学びを支えるプラットフォーム開発とそれらの実験的・実践的検証、社会実装を進めています。

2024年度は、「未来のリテラシー教育デザイン部門」と「教師の学習観変容CBTプラットフォーム開発部門」の2つの部門で活動を進めました。

未来のリテラシー教育デザイン部門では、日本漢字能力検定協会との共同研究で、言語表現を吟味する過程を生成AIツールを活用して支援するシステム開発と検証をおこなっています。2024年度は、生徒たちの文章執筆能力を高めるための試作システムの開発と授業ワークショップを実施しました。中学校での実践的実証では、生成AIの回答を鵜呑みにするのではなく、自分の現状をより良くするためのアドバイスとして吟味してもらうために、3人組のグループで生成された回答について話し合いながら学習を進めていく授業デザインとしました。生徒たちの取り組みの様子をログデータや学習記録から分析した結果、文章執筆に重要な視点をもたせることが一定割合できたと同時に、いくつか課題も見えてきました。

教師の学習観変容CBTプラットフォーム開発部門では、科学研究費補助金基盤研究(A)の支援を受け、生徒に身に付けさせたい力を測定する新しいテストづくりを実現する先生方のコミュニティづくりに取り組んでいます。2024年度は先生方を対象として、測りたい力を測定するテストづくりについて議論するワークショップを実施し、その成果を分析しました。このワークショップでは、子供たちがテストを解く際、いかなる思考を発揮しているのかその思考プロセスデータを分析する活動を通してテストの課題点を発見し、改善案を検討するという流れでした。この活動を通して様々な改善アイデアが出され、今後の研究につながる知見を得ることができました。

学習コミュニティデザイン研究所では、受託研究として、人口減少地域における特色ある教育活動をしている教育機関として、岡山県奈義町などの行政組織が参加している文化と教育の先端自治体連合らと「コミュニケーション教育としての演劇ワークショップの効果測定」を展開しています。

現行の学習指導要領のコンセプトである「主体的で対話的な深い学び」に対応した教育事業としてコミュニケーション能力に資する取り組みとして、演劇ワークショップに注目しているのが上記の行政です。そこでは、人口減少の結果として、児童生徒の激減を地域の学校の統合によって児童生徒の絶対数の確保と、学級の成員が少ない人数で構成されることについては、児童生徒間のコミュニティ形成を多様化させていくことで児童生徒の激減による課題を抑制していこうという地域の現状があります。

「コミュニケーション教育としての演劇ワークショップの効果測定」は、演劇ワークショップの能動性に注目し、そこで形成が想定される「協働性」「自己効力感」「メタ認知」に焦点化して調査を進めています。

これらの背景には、国際的に教育における非認知能力育成への高い評価や米国での自己調整学習の普遍化などがあり、これらの趨勢は、日本でも学習指導要領に強い影響を与えていることで経年的に調査研究されています。

成果としては、調査結果を学校教育の「学級経営」に活用することが検討され、2025年度からより貢献できる領域を広げる予定です。

本研究所は、AI、ロボット、ドローン等の革新的な技術が大きな社会的影響を与えることに鑑み、どのような社会や技術を作っていくべきかを共に考え、共につくることを目的としています。

本研究所は、上記の目的のため、研究活動と教育活動の連動を図っています。研究活動としては、「革新技術と創造性」「近未来の図書館と新しい学び」「共創型デジタルマッピング」「AI・ロボットの倫理」などのテーマに取り組み、多くの研究成果(書籍、論文、国際学会発表等)を出してきています。たとえば「革新技術と創造性」では『生成AI社会』(河島茂生,ウェッジ,2024)を公刊しました。また「近未来の図書館と新しい学び」では、富士通Japan株式会社と共同で開発した蔵書探索AIを新たに沖縄県立図書館に導入しました。このほか、社会への貢献を目的として、講演などを積極的に行いました。

教育活動としても、授業や公開イベントに加え、青山学院・GMOインターネットグループ株式会社・株式会社サイバーエージェント・株式会社KADOKAWA・渋谷区による産官学協働事業としてAoyama Creative Learning Lab(通称:つくまなラボ)を運営しています。このラボは、「つくることでまなぶ」をコンセプトとしており、レーザーカッターや3Dプリンタ、電子刺繍ミシン、CNCミリングマシンなどを置き、創造的な学びを提供する場を構築しています。年間利⽤者数⽬標は、2023年度は500名でありましたが目標を大きく上回り3倍以上になったことから、2024年度は目標を2,000名としました。実際の年間利⽤者数は4,037名に達し、目標の2倍を上回りました。

金融技術研究所は、企業ファイナンスを中心に高度に発達してきた先端金融技術を「生活者のための金融技術」に転換し、幅広い分野の知見も総合して、新しい金融商品・サービスの研究・開発を行うことを目的とした文理、産官融合の研究機関として2018年4月に学長イニシアティブプロジェクトとして発足、2020年度からは新たに外部資金プロジェクトとして再スタートし、2024年度で第一期の活動を終了しました。

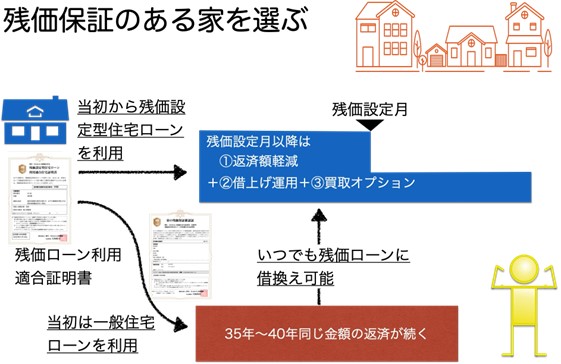

この7年間で、大学発ベンチャーとして所長が代表を務める非営利法人である移住・住みかえ支援機構(JTI)と共同で、国費補助事業を獲得し、地球環境問題に対応した認定長期優良住宅を対象に、その収益還元価値を50年間にわたって保証する残価保証を実用化しました(関連の特許取得3件)。これを活用して、大手金融機関やモーゲージバンクと共同で、ローンの残高が保証残価まで減少したあとは、ローンの返済額を大幅に圧縮すると同時に、いつでもローンの残高と同じ価格でJTIに担保住宅を買い取ってもらうことができるオプションのついた残価設定型住宅ローンを開発しました。2024年度は、対象となる住宅の施工事業者を大手メーカーから一般工務店に広げる一方、家の購入当初に通常の住宅ローンを借りた場合に、将来残価設定型住宅ローンに借り換えたくなったらいつでも当初の条件で残価保証を受けられる証明書を発行する仕組みを実用化しました。

近時、円安や人件費の上昇、金利の上昇といった諸要因から住宅価格が大幅に高騰しており、庶民にとり持ち家取得のハードルが急速に高まっています。残価保証があれば、所有と賃貸だけでなく、お金を借りて持ち家に住むが退職・引退を期にローンが返せない心配なく家を売却するという、所有と賃貸の利点を併せ持つ家の買い方が可能となると同時に、100年住宅を3〜4世代で住み継いでいくことにより環境にも好ましい影響が期待されます。

研究所を通じた活動は一区切りになりますが、可能なら新たなプロジェクトを立ち上げて、残価保証を活用した新たな仕組み開発に取り組むと同時に、新たな先端領域として、巨大災害が日常化する中で、災害で家が滅失しても住宅ローンが残ってしまうために復興の重荷となる二重債務問題に対して、ストラクチャードリスクファイナンスの技術を応用することによって「津波で家が流されたらローンも一緒に流されてなくなる」仕組みの実用化に向けて準備を進めたいと考えています。

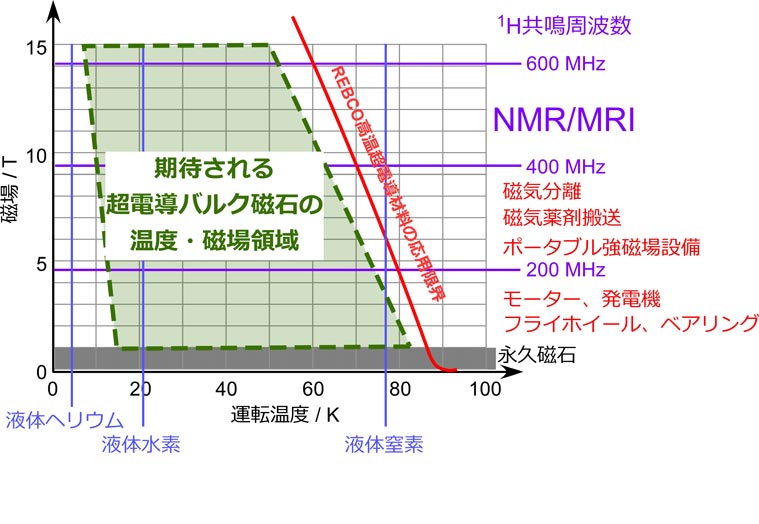

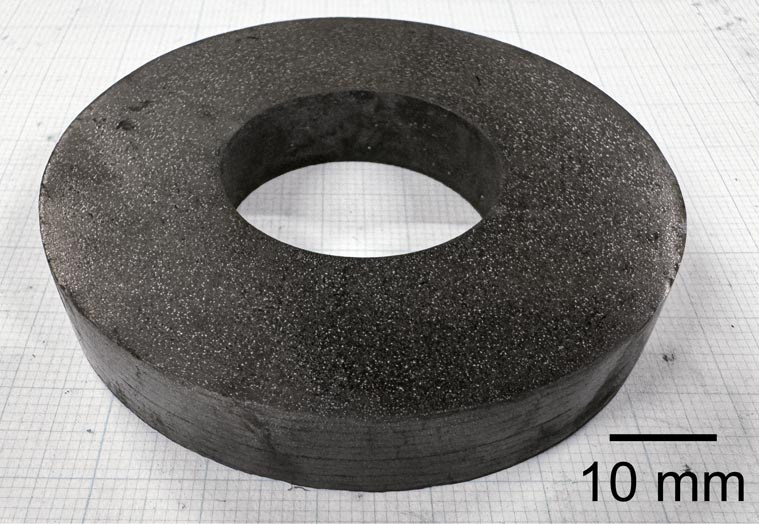

本研究所では、結晶構造に異方性を有する層状ペロブスカイト型高温超電導体を3次元的に結晶配向させることで、ゼロ抵抗での永久電流が材料全体を周回する超電導磁石としての特性を最大限に引き出すことを目的としています。省エネルギー・省資源・省スペース、かつニーズに合わせた自在な形状の先駆的磁石材料の提供によって科学技術イノベーションの創出に繋げます。具体的には、液体窒素温度(77 K)でも超電導状態となる希土類系銅酸化物高温超電導体(REBCO)を用いた強力な超電導バルク磁石の開発を目指しています。従来のバルク磁石作製法は大型化の困難さ、再現性・量産性の低さから、各バルク特性を考慮した一点ものとしての機器設計にならざるを得ず、高いポテンシャルを有しながら広範かつ汎用的な応用展開には至っていませんでした。従来法の諸課題を解決し、さらに自在な形状で直接育成ができ、材料損失を大きく低減可能な革新的な超電導バルク磁石の育成法(Single-Direction Melt Growth, SDMG法)を考案し、実証を進めてきました。本研究所では、このSDMG法を用いて高均一性・高再現性・形状の高い自由度を実現する革新的な強力超電導バルク磁石開発に取り組んでいます。

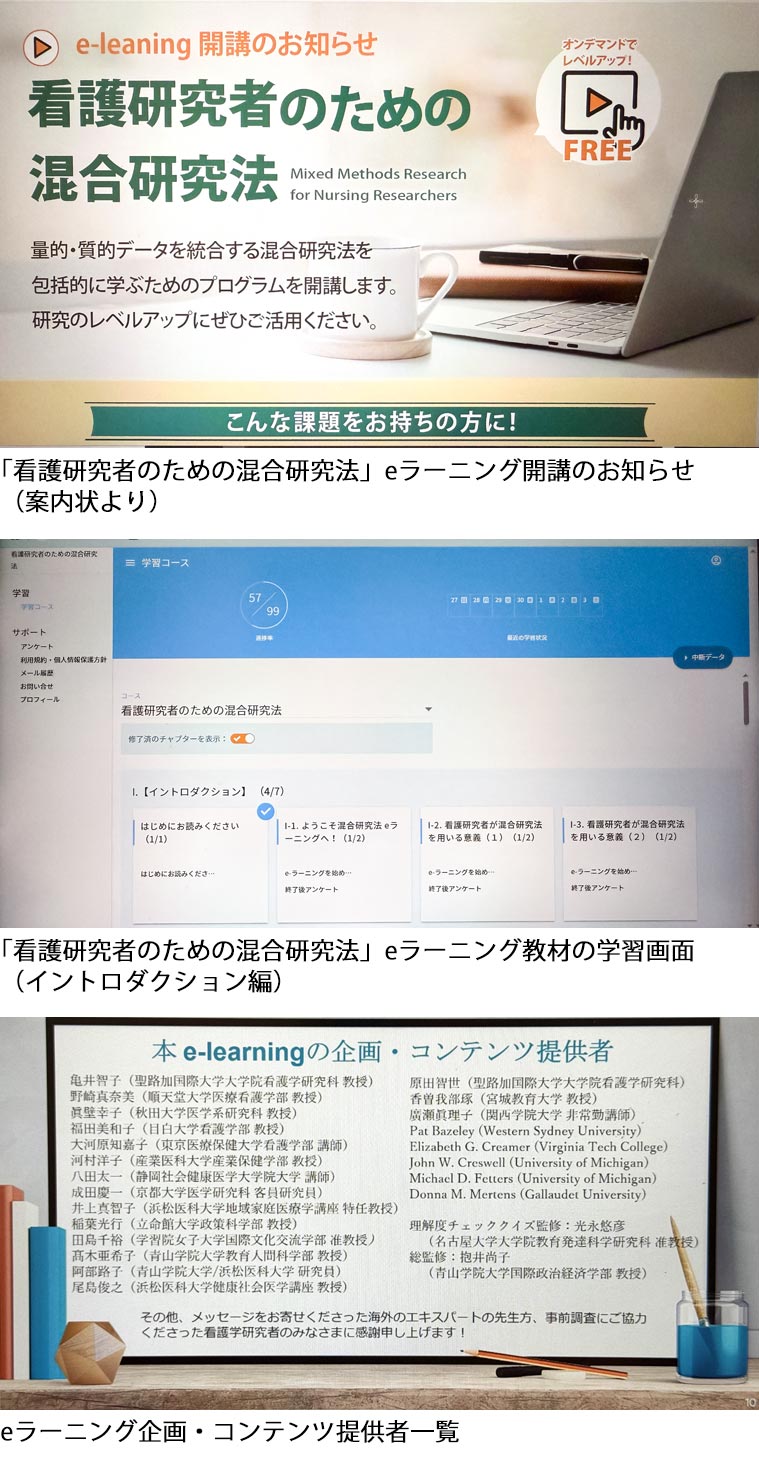

本研究は、科学研究費補助金の助成を受け、2020年度から5年間にわたって実施され、2024年度に最終年度を迎えました(【基盤研究(B)(一般). 課題番号: 23K20342. 「看護研究における混合研究法教育用ガイドブックの開発とeラーニングの構築」】)。混合研究法(Mixed Methods Research: MMR)には、人の「こころ」(質的側面)と「からだ」(量的側面)の両方に関わるケアを担う看護学において、世界的に高い関心が寄せられてきました。しかしその一方で、MMRを体系的に学ぶためのカリキュラムの整備は、依然として発展途上にあります。日本においても、日本語で学べる教材は乏しく、多くの看護系大学院においても、体系的な教育は十分に確立されていないのが現状です。こうした課題に対応するため、本プロジェクトでは、看護研究者を主な対象としたMMRのeラーニング教材の開発を進めてまいりました。2024年度はその最終段階として、完成版の試用と修正、そして公開準備に注力いたしました。

開発されたeラーニング教材は、最終的に40本を超える動画コンテンツで構成されています。コンテンツは、日本混合研究法学会(JSMMR)の理事メンバーを中心に作成されましたが、John W. Creswell博士をはじめとする海外の混合研究法エキスパートによるミニレクチャーや、世界のさまざまな地域でMMRを実践している看護学研究者からのメッセージも盛り込まれています。2024年度には、看護研究者を含む10名のモニターによるユーザーテストを実施し、コンテンツのわかりやすさや操作性、学習効果に関する、詳細なフィードバックを収集しました。なかでも「データ統合プロセスが分かりにくい」とのご指摘に対しては、図表や動画を追加することで視覚的理解を促すよう改良を加えました。さらに、フォントや字幕表記の統一、誤植の修正、理解度確認用クイズの表現調整など、細部にわたる修正も行いました。

本教材の設計に先立ち実施した事前調査では、看護研究者が直面する混合研究法における主な課題(研究デザインの選定、データ統合、論文執筆)を抽出しました。これを踏まえ、既存の枠組みに依存するのではなく、研究目的に応じて創造的に研究デザインを構築する「脱・教条的」な批判的思考を促すコンテンツの作成を目指しました。また、日本の伝統的な学習観である「守・破・離」モデルを取り入れ、基礎の習得(守)、発展的な応用(破)、そして独自の創造(離)へと進む三段階の学習設計を行いました。例えば、「離」の段階において、構成主義的グラウンデッド・セオリー(Charmaz, 2006, 2014, 2024)とテキストマイニングの組み合わせによるGTxA(Inaba & Kakai, 2019, 2023)、混合型ネットワーク分析など、先端的な手法も紹介しています。また、学習者の知識や経験には大きな個人差があるため、柔軟にコンテンツを選択・視聴できるよう設計しました。さらに、MMRの基礎やデザインについて学ぶコンテンツには、理解度チェック用のクイズも用意しました。

教材の公開は、2025年4月初旬に開始しました。全国の看護系大学・大学院、協力研究者、日本混合研究法学会(JSMMR)会員に対して周知活動を行った結果、2025年4月中旬時点で約400名のユーザー登録が確認されました。

今後は、ラーニングアナリティクスの活用や生成AIによるメンタリング機能の開発を通じて、学習者の理解促進と継続的な学習支援を目指してまいります。また、本教材の構成と内容は、看護学にとどまらず、公衆衛生、社会学、教育学など、混合研究法が求められる他分野への応用も可能です。したがって、研修会や学会などを通じて分野横断的な展開を進め、実践と教育の架け橋としての役割を果たしていきたいと考えております。

本プロジェクトは、看護研究者による混合研究法の学習を支援するための実践的な教材開発という目標を達成し、最終年度においても実質的な成果を挙げることができました。今後は、教育的効果の検証や他分野への展開、AI技術の導入など、さらなる発展の可能性が高く見込まれます。引き続き、継続的な普及活動と研究を通じて、混合研究法教育の深化と裾野の拡大に貢献していきたいと考えております。

- <関連HPリンク>

-

抱井 尚子(国際政治経済学部 教授)研究者情報

抱井 尚子(国際政治経済学部 教授)研究者情報 -

国際政治経済学部抱井研究室内HP

国際政治経済学部抱井研究室内HP - <主要関連論文掲載リンク>

- ・Journal of Mixed Methods Research

-

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15586898241252203

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15586898241252203 - ・Annals of Mixed Methods Research

-

https://doi.org/10.51108/ammr.3.1_271

https://doi.org/10.51108/ammr.3.1_271 - ・Aoyama Journal of International Studies

-

https://opac.agulin.aoyama.ac.jp/iwjs0011opc/TF01310665

https://opac.agulin.aoyama.ac.jp/iwjs0011opc/TF01310665 -

https://www.mmredu.org/files_data/cms/file/a0002_00.pdf

https://www.mmredu.org/files_data/cms/file/a0002_00.pdf -

https://www.mmredu.org/files_data/cms/file/a0025_00.pdf

https://www.mmredu.org/files_data/cms/file/a0025_00.pdf

本eラーニングは、2026年3月まで無料で公開されています。アカウント登録は以下のリンクから行うことができます。

「看護研究者のための混合研究法eラーニング」

https://tlp.edulio.com/aoyama-elearning/members/add/

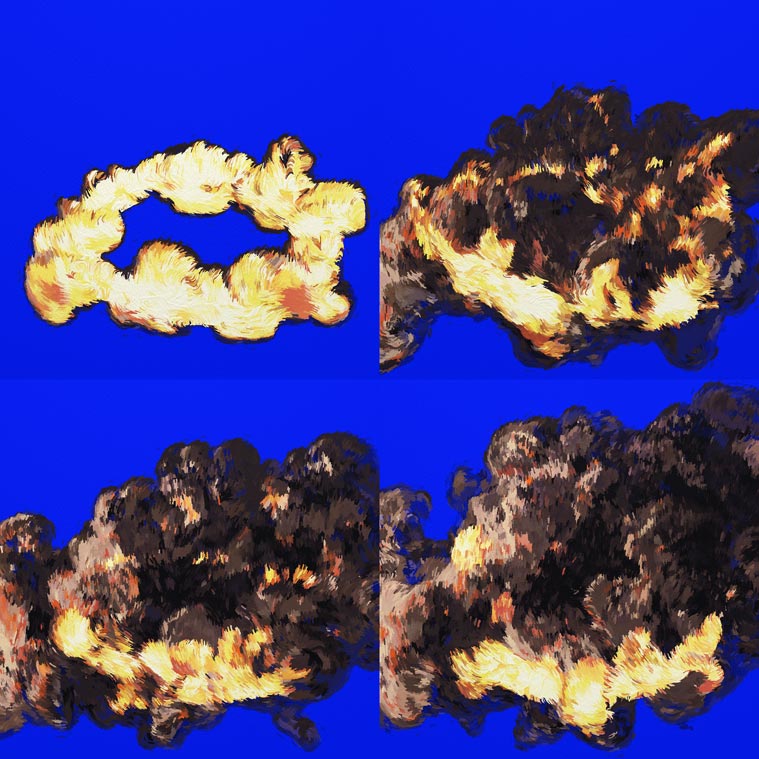

本研究所は外部資金の助成を受け、種々のコンピュータグラフィックス関連技術の研究を推進するために、2021年4月に設立されました。本研究所で扱う研究項目は、粘弾塑性体の光学力学モデリングおよびシミュレーションと、個別要素法と連続体モデリングを活用するハイブリッドな粉体の力学シミュレーションなどの物理ベースの技術を中心とする、究極的リアリズムを実現する表現技術と、その対極をなす人手によるアーティスティックな表現を再現する技術を含みます。

四年目である2024年度は、これまでの方向性をさらに発展させ、手書き調油彩画をコンピュータが真似てアニメーションを自動生成する手法を研究し、煙や雲、炎などの(物体境界がはっきりしない)ボリューメトリックな物体に適用できるように拡張しました。本手法はグラフィクス分野トップの国際会議 SIGGRAPH 2025 に投稿し、技術論文 (カンファレンストラック・口頭発表) として条件付き採択になりました。このほかにも、ビデオ映像から物質の流動性を推定する手法、一般形状の粉体要素の均質化方法、についての開発も進めました。

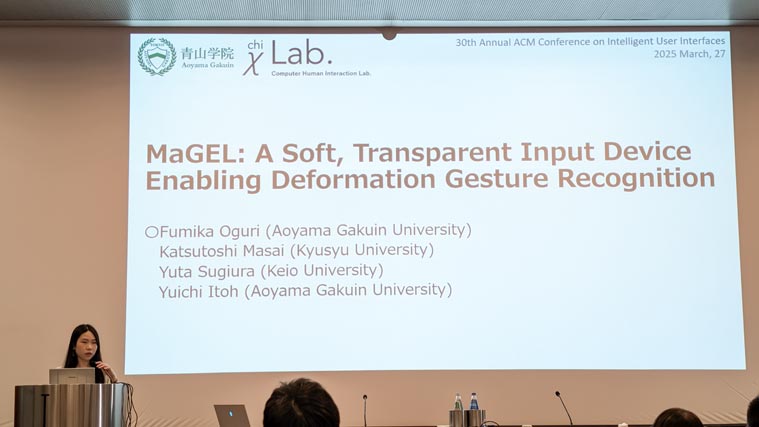

コンピュータと人との新しい共生環境を実現する研究を推進するために本研究所は設立されました。コンピュータが人の状態や状況を把握するための「人を知る」技術と、様々な感覚チャネルを通じて人に感覚を提示し、人の行動を変容させる「人を動かす」技術、さらにはこれらの恩恵を人が「無意識に」享受できる「無意識コンピューティング」に関する研究開発を進めています。2024年度は、人の筆記行動を視覚や触覚だけではなく、聴覚を用いて拡張する技術や、人の感情を無意識的に会話相手に伝達する植物型ディスプレイ技術、机上の動作を机に掛かる重心揺動から精度良く推定する技術などの研究を進めました。また、床上での人の動きから人そのものを知る研究が国際論文誌IMWUTに採択されたのを始め、棒の硬軟を制御する技術がバーチャルリアリティ分野におけるトップカンファレンスIEEEVR2025に、ゲルを用いて柔軟な入力を可能とする研究がAIとUIに関するカンファレンスIUI2025にフルペーパーとして採択され、口頭発表を行いました。

相模原市の中小企業においても、限られた人材での生産性向上などの面において、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むことが必要不可欠になりつつあります。そのような背景の下、相模原市内で活動する中小企業のDX化を推進するための持続的に運用可能なスキームを明らかにすることを目的として、さがみはらDX推進センターは設置されました。そのために、フォーラム、勉強会、個別の連携コーディネートなどを通し、大学と連携することによりDX化が推進できる可能性のある企業を見いだし、そのDX化をサポートしています。2024年度の主な活動としては、中小企業のためのDX勉強会(ハンズオン形式の演習を含む全3回)、勉強会に参加した企業の個別フォローアップ訪問、個別企業の技術相談、および、本学の相模原キャンパスにて開催されしたMeet up in AGU 2024@SAGAMIHARAにおける基調講演などを行ってきました。

本研究所は、2023年度に科研費プロジェクトとして採択された「国内生産回帰と持続的社会構築に向けたサプライチェーンモデルの開発と解法の研究」(2023-2025研究代表者 細田高道)を原資として設立され、同研究が本研究所の重要研究課題となっております。近年、海外の生産拠点を国内へと回帰させる事例が数多く見受けられるようになりました。ただ、完全に海外の生産拠点を引き払うのではなく、国内の生産拠点も併用する事例も見受けられます。本研究所では、海外と国内(合計2か所)に生産拠点を持つサプライチェーンを想定し、持続的社会を達成するにはどのように2拠点を使い分け活用すべきかについての研究を進めています。

また食品工場などにおける原材料廃棄をいかに少なくするかという視点から需要予測精度向上の取り組みを民間企業の協力を得ながら研究しています。

さらに、広くサプライチェーンやサステナビリティに関連する最新の世界動向についてリンクトインを活用し世に広く発信しています。

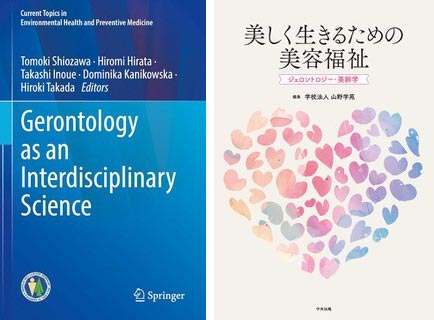

ジェロントロジーは超高齢社会における個人と社会のあり方を探求する学際的学問です。青山学院大学ジェロントロジー研究所は2018年の設立以来、桜美林大学や東海大学、山野美容芸術短期大学など外部の研究機関の連携参画を得て、学際研究、教育事業、啓発事業、広報事業の4事業を展開してきました。2024年度の特筆すべき活動としては啓発事業として、國學院大學の高橋昌一郎教授を招聘し、「ロジカルコミュニケーションと認知バイアス」という演題の一般向け講演会を開催しました。また、出版事業に注力し、学術書籍出版のシュプリンガー社より英語のジェロントロジー教科書「Gerontology as an Interdisciplinary Science」を発刊し、本学のジェロントロジー分野におけるリーダーシップを世界に向けて発信しました。さらに、中央法規出版より日本語の美容福祉分野のジェロントロジー教科書「美しく生きるための美容福祉 ジェロントロジー・美齢学」の発刊に協力しました。これらの成果はジェロントロジー研究所年報第7巻に詳述し、年報をジェロントロジー研究所ウェブサイトからダウンロードできるようにしました。本研究所はジェロントロジーを学問対象から文化に昇華させ、長寿を喜ばしく思える持続可能な社会の構築を目指しています。

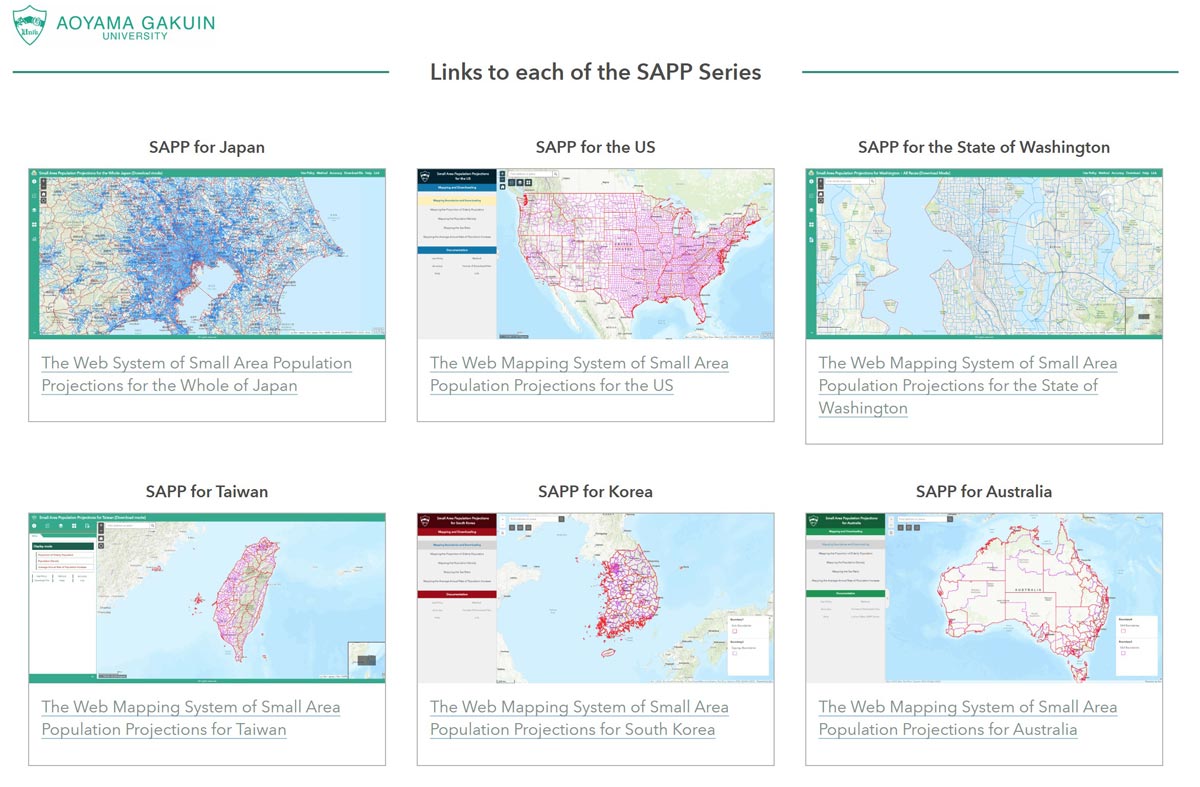

当研究センターは,世界各国の小地域別将来人口推計を実施しその成果をウェブサイト上に広く公開することを目的に設置されました。これまで,日本,米国ワシントン州,台湾,全米、韓国を対象に小地域別将来人口推計を実施しウェブサイトとして公開しています。

2024年度の最大の研究成果は,オーストラリア版の小地域別将来人口推計マッピングシステムThe Web Mapping System of Small Area Population Projections for Australia(略称:SAPP for Australia)を構築・公開したことです。このシステムは,オーストラリア統計局から購入した小地域人口データを利用し,2026年から51年までの5年ごとのオーストラリア全域における小地域別男女5歳階級別推計人口を算出・公開しています。この推計にあたっては,井上が開発した手法が用いられています。他の研究成果としては,これまで作成してきたウェブサイト(SAPPシリーズ)へのリンクを掲載した、いわゆるハブサイトを作成したことです。右図にそのサイト画面の一部を示しました。

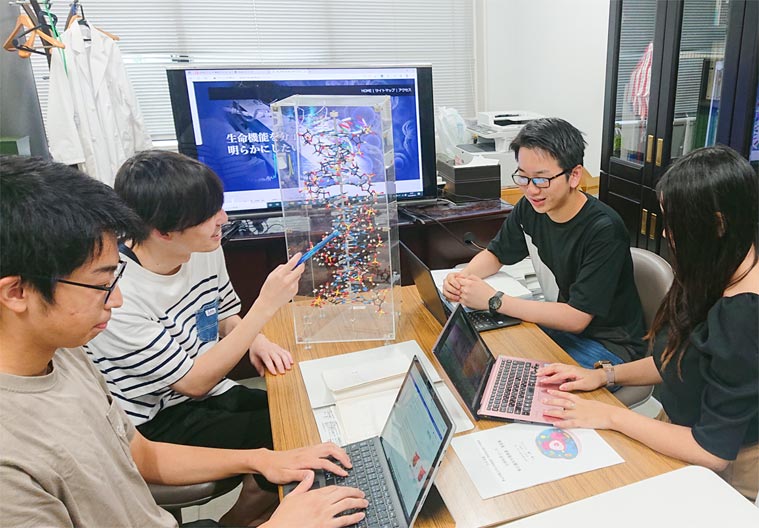

DNAやRNAといった核酸は、遺伝子としての機能だけでなく、細胞内で駆動する機能材料としても活用が可能です。生体分析化学研究所では、核酸を有機化学的に合成し、様々な化学修飾を加えることで、多様な機能を備えた人工核酸の開発を進めています。この素材は、高い生体親和性をもち、かつ遺伝子に代表される特定の生体分子と相互作用します。本研究所では、がんに特徴的に発生する小さな低酸素環境(低酸素細胞)に選択的に集積する機能を持つ画期的な人工核酸を開発しています。2024年度は、この人工核酸に薬剤機能を付与し、がん細胞で選択的に薬効を発現する機能性分子の開発に成功しました。がん低酸素細胞に対する治療薬としての活用が期待されます。

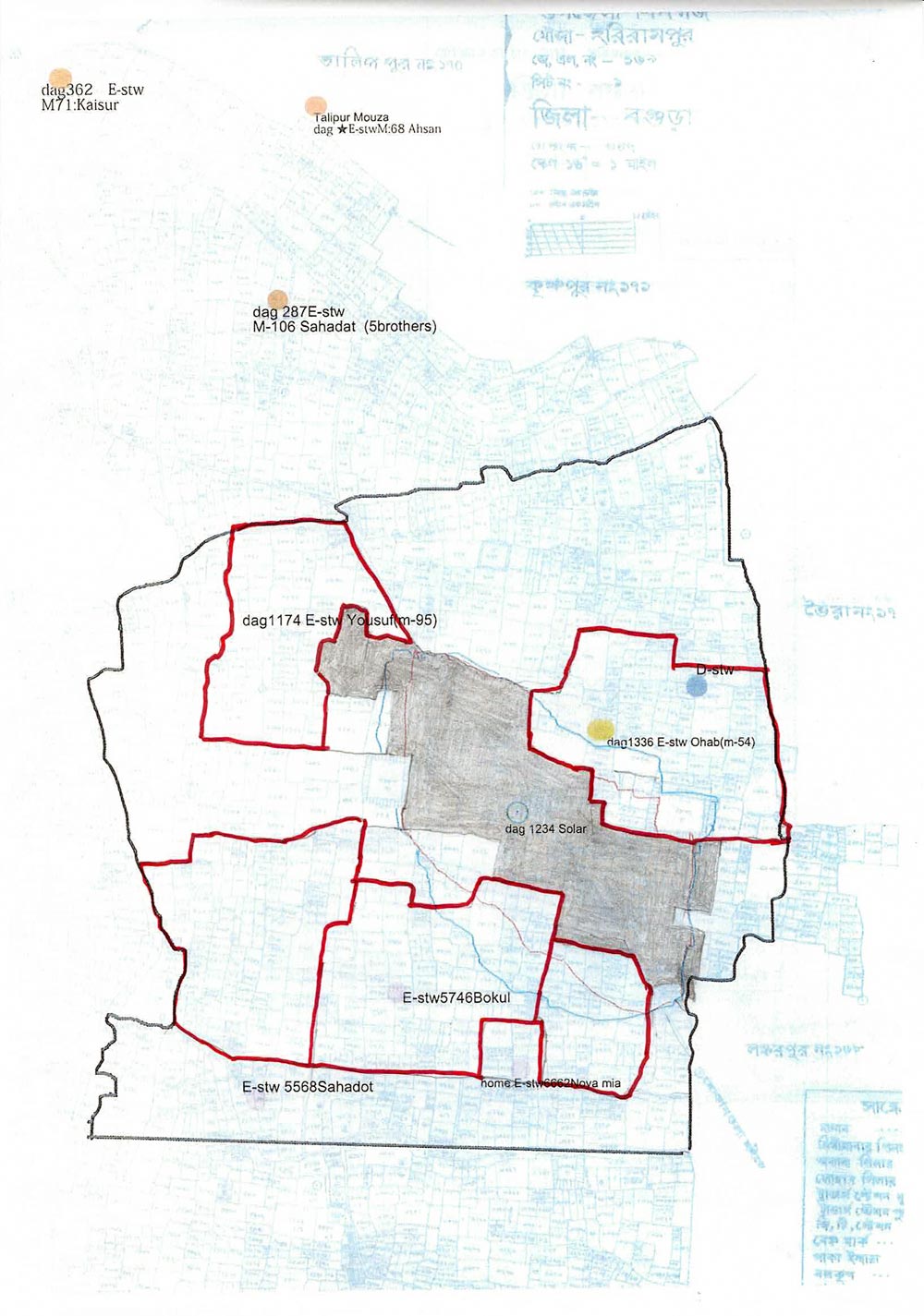

南アジア地域では近年、灌漑のための地下水汲み上げ動力を化石燃料から太陽光に転換する動きが加速しています。本研究所は、ソーラーポンプ(SIP)の効率性、所得分配、地下水枯渇問題への影響等について研究します。

バングラデシュでは、SIPが電動ポンプとの競争にさらされ、普及が必ずしも順調ではありません。農業の重心が稲作から野菜作など高付加価値作物に移行するなか、大型SIPの使い勝手があまり良くないという面もあります。

研究期間があと2年となり、現地調査をさらに進めるとともに、データの分析を進め、学会等で発表し、報告書や論文の執筆・公表を行う予定です。

再生可能エネルギーへの転換という重要な使命を帯びるSIPには、途上国政府や海外の公的援助機関から多額の補助金が投入されていますが、いい面ばかりではありません。本研究所は、綿密な現地調査に基づき、SIPの最適な普及のための制度設計に貢献していきます。

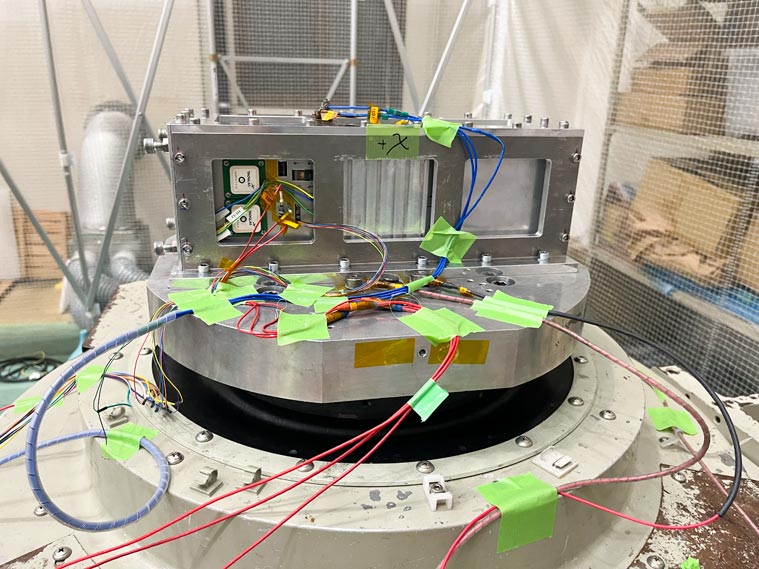

本センターで進行中の衛星プロジェクトである、ARICA-2 (AGU Remote Innovative Cubesat Alert System-2) ですが、現在は、JAXA 革新的衛星技術実証4号機として2025年度の打ち上げの予定で開発が進んでいます。2024年度は、エンジニアリングモデルを用いた、熱真空試験や衝撃・振動試験を実施し、設計の健全性を確認いたしました。また、8月と10月に詳細設計審査会を開催し、11月からフライトモデルの製作が開始されました。フライトモデルの各コンポーネントの動作確認を進めながら、衛星全体のシステムを反映した機上ソフトウェアの設計、および開発も平行して行っています。ARICA-2 衛星の運用を行うための地上局の準備も進めており、2024年度は L棟の屋上にアンテナの設置も完了しました。いよいよ、衛星の引き渡しが見えてきたため、気を引き締め、学生と一体となってフライトモデルを完成させ、衛星の引き渡しを完了したいと考えています。

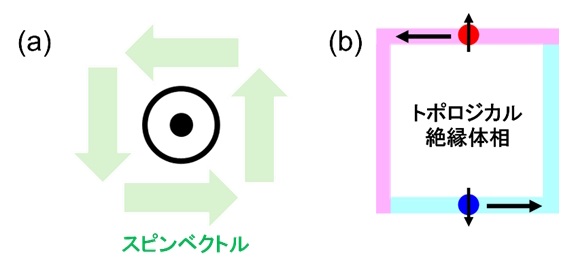

次世代の超微細構造を持つ高速・省電力デジタルデバイスへの活用を視野に入れ、磁性体におけるトポロジカルな構造の生成・測定・制御の研究を行っています。トポロジカル材料とは、その磁気構造や波動関数などに非0なトポロジー数を定義することができる物質の総称です。通常の物質や真空(大気)などはトポロジー数が0となるので、トポロジカル材料の表面や通常物質との界面ではトポロジー数が空間的に変化する相転移(臨界現象)がおき、その臨界点では特異な物性が発現することが知られています。

我々はトポロジカル材料の電気磁気効果について研究しています。電気磁気効果とは電場によって磁化が変化する交差相関応答の一つです。これを用いて磁気トポロジー状態を磁場ではなく電場によって直接制御することを目指しています。電気磁気効果の微視的起源の一つにトロイダルモーメントという量があり、図(a)のように電子スピンが二次元平面で渦構造を作るときにトロイダルモーメントが生じます。

2024年度はトポロジカル絶縁体の端に生じるトロイダルモーメントとそれによって生じる電気磁気効果について詳しく調べています。トポロジカル絶縁体はバルクで絶縁体である一方で、端に強く局在したカイラルエッジ状態という金属状態が生じる面白い物質です。トポロジカル絶縁体が反強磁性体と接合したとき、図(b)のように逆向きにスピン偏極したカイラルエッジ状態が現れます。スピン偏極したカイラルエッジ状態は渦状のスピン構造を作ることにつながり、トロイダルモーメントによる大きな電気磁気効果を示す可能性があると分かりました。

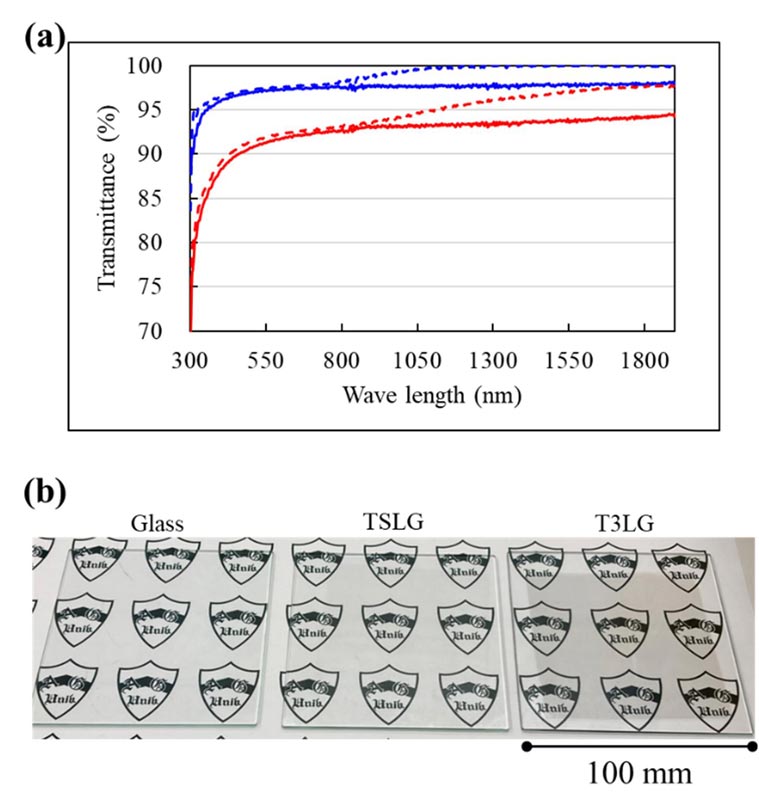

グラフェンやカーボンナノチューブなどのナノカーボン材料を用いた新規デバイスの開発を目指しています。2次元ナノ炭素材料であるグラフェンは、優れた電気伝導性、高い光学的透過率、高い化学的安定性、優れた機械的・熱的特性を持っており、かつ、2次元シート状物質であるため既存の半導体デバイスプロセスをそのまま活用することができます。ナノカーボンデバイス工学研究所では、ナノカーボン材料などの炭素系材料を活用した、透明でフレキシブルなミリ波帯・マイクロ波帯アンテナ、電気化学センサ、医療検査チップなどのデバイスを実現するために必要となる、材料合成技術、物性評価技術、デバイス作製・評価技術についての研究開発に取り組んでいます。これまでに、化学ドーピングと積層転写を併用して低抵抗化したグラフェンを材料とする透明なグラフェンアンテナやミリ波帯における透明な電磁波シールドデバイスの作製に成功しています。

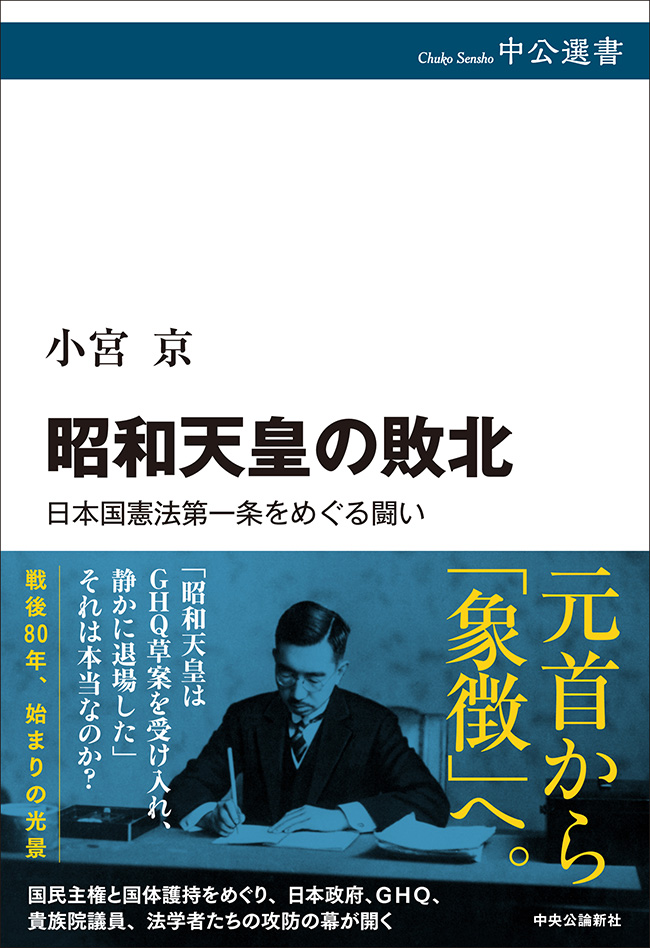

日本現代史研究所は半期に一度の全体会合を開催し、メンバーが着実に研究を進めました。

所長である小宮は、各地の資料館などを調査した成果を公表しました。参議院事務局所蔵『憲政資料』など未公刊資料を活用し、昭和天皇と日本国憲法について論じた、単著『昭和天皇の敗北 日本国憲法第一条をめぐる闘い』(中央公論新社、2025年)を刊行しました。それから、戦後初期の参議院に存在した緑風会に関する論文、「緑風会は「参議院の良識」の象徴か? 「大臣・政務次官を出さないという申合せ」をめぐって」『日本史研究』741号(2024年5月号)を執筆しました。他に、2024年の総選挙で与野党が伯仲した状況を踏まえ、国会の在り方について「与野党伯仲の国会でどう決める? 放置された制度の不備を正す好機に」を寄稿しました(『Re:Ron』2024年11月9日掲載)。

また、アウトリーチとして、現在の日本政治に関する取材を受けました。

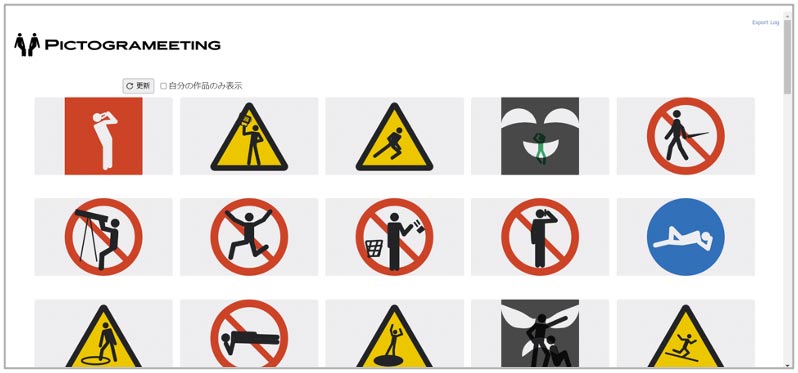

ピクトグラムは、世界共通の記号表現として世界中で用いられています。ピクトグラムは、観光、異文化コミュニケーション、語学、認知科学、心理学、防災科学、福祉工学など様々な学問領域、様々な文脈で広く用いられております。当研究所では、特に情報教育分野を中心に、新たなピクトグラム利活用の可能性について探究しています。当研究所では、ピクトグラム作成環境とプログラミング学習環境の両方の側面をもつWebアプリケーション「ピクトグラミング」、およびその派生アプリケーション群を開発し、Webで公開しています。 2024年度は、これらのアプリケーション群によって制作されたピクトグラムを対象に共有、評価、再利用を促すシステムを開発し、インターネット公開しました。高等学校や大学の授業内で使用できるように、様々な工夫が施されています。

「人事施策面・人事機能面から探るサステナビリティ経営の実現方法」を研究テーマに、研究メンバーを募って2024年度に研究所を設立しました。

専門職大学院国際マネジメント研究科教授の須田敏子が研究所長を務め、それ以外の研究所メンバーは人事業務に携わる2024年度専門職大学院国際マネジメント研究科・在校生のうちの有志です。

2024年度に関しては、研究活動は須田敏子研究所長が行っており、他の研究所メンバーはテーマ探索など準備段階です。

須田敏子研究所長の具体的な研究活動は、「人事施策面」では「ジョブ型人事」であり、「人事機能面」では人事主導の人的資本経営の実現です。

ジョブ型人事は、ジョブの内容・ジョブが要求する人的要件を具体化・見える化する人事施策ですので、転職を促進することが期待できます。

さらに、転職が促進されれば、賃上げにつながります。人事の基本目的は、Attraction(採用)・Retention(定着)・Motivationですが、これまで日本で賃金が上がらなかった大きな理由は、転職が少なく、賃金を上げなくてもキャリア採用や定着に問題がなかったからです。それが、この2~3年賃上げが実現したのは、転職が急激に増えたことが理由になっています。

この状態を持続し、個人のWellbeing、社会の発展を実現し、この2つの実現によりサステナブルな企業を実現できます。このように、ジョブ型人事は、企業と社会のサステナブルな成長を実現する人事施策です。

以上のように重要なジョブ型人事の普及を目指して、2024年1月に書籍を出版しました。2024年度は、研究会やシンポジウムでの発表や、新聞・雑誌等さまざまなメディアで発表を行っています。

人事主導の人的資本経営の実現については、日本における現在の人的資本経営は、経産省主導によるファイナンス・アカウンティング分野を中心にしたものです。しかし、人的資本は人事分野が主役になるべきテーマです。実際に組織・人事分野で長年研究されてきた分野であり、これまでの研究の蓄積に基づき、人事主導の人的資本経営の実現を目指し、2025年度の書籍出版を目指し、2024年度末から執筆等の活動を行っています(すでに書籍出版は決定しています)。

さらに、近年はジョブ型人事の進展に伴い、従来の日本型集権的人事管理から世界標準型の分権的人事管理への変化が人事部門でも認識されてきています。そのため、人事の戦略性・専門性が重要との認識が広まり、HRビジネスパートナー・COE(Center of ExcellenceあるいはCenter of Expertise)など人事部門の役割・機能変化が起こっています。

本研究所では、この方向性の促進を目指して、研究活動を行っていきます。

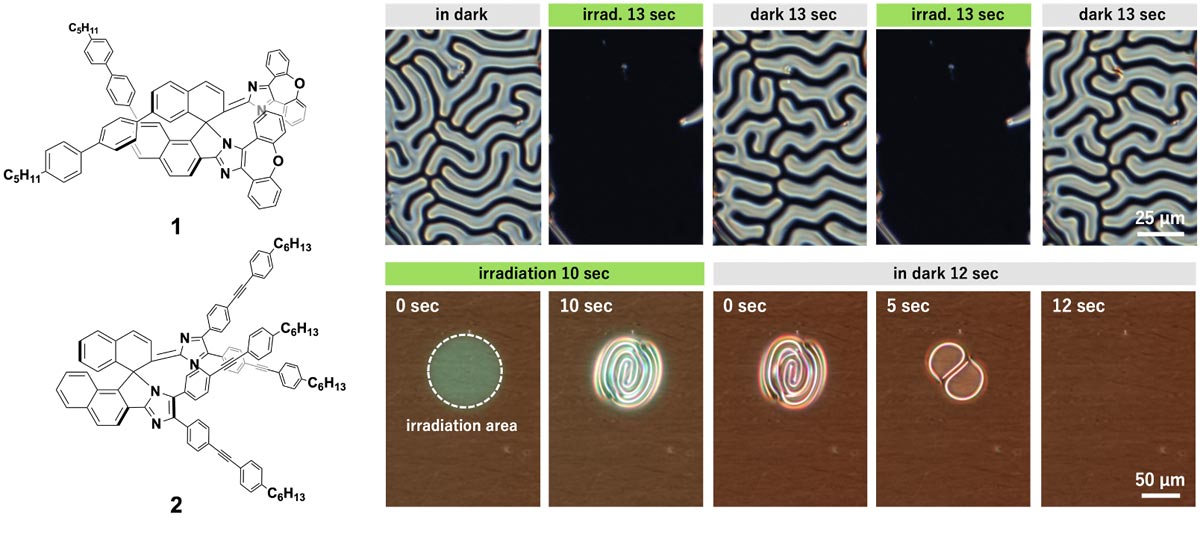

光に応答するキラル分子を液晶にドープすることで光に応答するコレステリック液晶が得られます。このようにして得られた液晶はドーパントの光異性化によってその螺旋構造を効率的かつ劇的に変化させられることから、らせん構造を反映した光学特性の可逆的なスイッチングや記録・保存が可能になるため注目されています。今年度は研究室で開発した高速光応答フォトクロミック分子のビナフチル架橋型イミダゾール二量体をキラルドーパントとして用いて液晶の構造光制御を試みました。新規に合成した分子1および2は、ホスト液晶に対して極めて少ないドープ量(< 0.1 mol%)でも光相転移を誘起でき、またフォトクロミックドーパントが極めて速い光応答を示すことを反映して、液晶光相転移も迅速かつ可逆的に起こることが明らかになりました。

人間が人間らしく生きるためには、心と身体を理解し、心身を健やかに保つ必要があります。それには健康に資する生命科学の技術革新が欠かせません。私たちはこれをヘルスイノベーションと位置付け、生命科学を通して人類福祉への貢献を目指しています。2024年度は国立食品医薬品衛生研究所や国内の多くの製薬企業との共同研究で、医薬品規制調和国際会議の生殖発生毒性試験(ICH-S5)の改定R3に適合しうる、ゼブラフィッシュ胚を用いた医薬品安全試験を確立しました。また、ゼブラフィッシュをモデルとした疾患モデル解析で、TRPチャネルをコードするTRPM7遺伝子がパーキンソン病に関連することを行動解析で明らかにしました。

1.Hirata, H., Ishitani, T. and Okamoto, H. (2024) Swimming into future breakthroughs from Kyoto, Japan: Report of the 18th International Zebrafish Conference (IZFC2024). Genes Cells 30 (1): e13193.

2.Mori, K., Aoki, Y., Mikashima, F., Maki, K., Tanaka, T., Hayashi, M., Sugimoto, W., Ono, M., Umekita, S., Niino, T., Fujiwara, M., Ebata, T., Hirata, H. and Kojima, H. (2024) Validation of a new protocol for a zebrafish MEFL (malformation or embryo-fetal lethality) test method that conforms to the ICH S5 (R3) guideline. J. Tox. Sci. 49(8): 337-348.

3.Watai, K., Sadamitsu, K., Wada, S., Kashima, M. and Hirata, H. (2024) Zebrafish trpm7 mutants show reduced motility in free movement. Dev. Growth Differ. 66 (6): 349-356.

4.Sadamitsu, K., Yanagi, K., Hasegawa, Y., Murakami, Y., Low, S.E., Ooshima, D., Matsubara, Y., Okamoto, N., Kaname, T.* and Hirata, H.* (2024) A novel homozygous variant of the PIGK gene caused by paternal disomy in a patient with neurodevelopmental disorder, cerebellar atrophy, and seizures. J. Hum. Genet. 69: 553-563.

5.Sadamitsu, K., Velilla, F., Shinya, M., Kashima, M., Imai, Y., Kawasaki, T., Watai, K., Hosaka, M., Hirata, H. and Sakai, N. (2024) Establishment of a zebrafish inbred strain, M-AB, capable of regular breeding and genetic manipulation. Sci. Rep. 14(1): 7455.

本センターでは中国を中心とした地域の歴史地理言語学的研究を行っています。2024年度はまず以前の地理言語学研究センター時代に開催した遺伝学者たちとの共同研究集会の研究成果がついにSpringerより刊行されました。まさに「継続は力なり」を実感させられます。また、2024年3月にはオンラインによる「中国言語歴史地理研究論壇2024」を中国語で開催し、その論文集を刊行しました (図2) 。これは関連する多くの研究業績を含み、自分たちの小さな研究グループだけでなく、以前からコラボを行ってきた中国の研究者・院生たちの力も加えて、大きな流れを作ることができました。2025年3月には同様にしてオンラインで「論壇2025」を行い、次年度中には論文集を公開予定です。