- MENU -

文学部附置 人文科学研究所

文学部では、各学科の教育と研究を、よりグローバルに、また学際的・有機的に運用する組織として、2019 年4月に文学部附置人文科学研究所を設立しました。学部設立以来の国際的な方向性を強め、学際的な研究を生み出すことを目標としています。教員間の学術活動のみならず、学生に対しても、学科、研究科の枠を越えた教育的な体験と、学際的な研究を支援する場を提供してゆきたいと考えています。

『文学部附置人文科学研究所論叢』

第1号〜第3号までは『文学部附置人文科学研究所報告』として発行

-

第1号 目次(2019年)

文学部附置人文科学研究所の設立と2019年度の活動について

日本文学科 教授 佐伯眞一 -

第2号 目次(2020年)

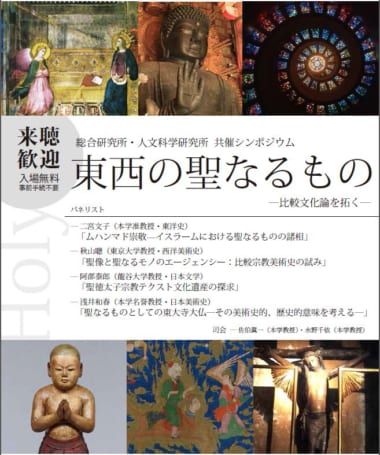

シンポジウム記録「東西の聖なるもの―比較文化論を拓く―」(2019.12.21)

日本文学科 教授 佐伯眞一・他

The Modernist Studies in Asia Network(MSIA) 第二回国際学会 Modernism and Multiple Temporalitiesの企画・開催・運営に関する研究プロジェクト報告書

英米文学科 准教授 秦 邦生

文学部附置研究「公共空間における〈短文のジャンル〉」の活動報告

フランス文学科 教授 France DHORNE

研究プロジェクト「動詞とその項 ―英語とフランス語の格構造を中心に―」報告書

フランス文学科 教授 尾形 こづえ

「現代詩人ケネス・レクスロスの日米に亙る文学活動についての基礎的研究」の研究状況についての報告

日本文学科 教授 小松靖彦

「雑誌を用いた日本現代史研究」について

史学科 准教授 小宮 京

-

第3号 目次(2021年)

動詞とその項―英語とフランス語から

英米文学科 教授 髙橋 将一

動的文法理論における現代英文法の実証的構文研究

英米文学科 教授 中澤 和夫

文学部附置研究「公共空間における〈短文のジャンル〉」2020年度 活動報告

フランス文学科 教授 France Dhorne

近世日本における海外情報の研究 ―2020年度研究プロジェクト成果報告―

史学科 教授 岩田 みゆき

ヨーロッパにおける言語と歴史

史学科 教授 割田 聖史 -

第4号 目次(2022年)

講演論文

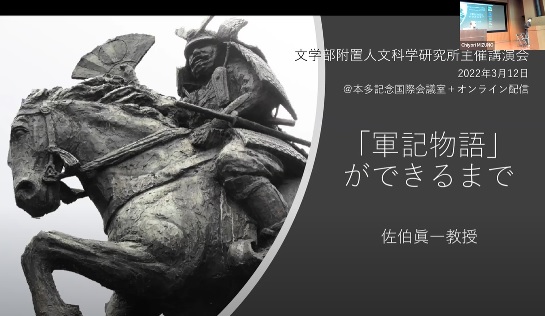

「軍記物語ができるまで」 佐伯真一

論文

Une coordination du temps, kinen et l’histoire au présent dans les titres d’expositions d’art au Japon 須藤佳子

調音結合と音声変異 : 事例研究 中村光宏

「てくる」「ていく」「ている」に前接する動詞の種類 : 移動・状態のアスペクトの性質について 拜尓娜塔依尓

支配人オリヴィエ・アランジエによるパリ・オペラ座の復興(1875-1879) : 『演劇・音楽年鑑』の記録が語るもの 小林佳織

報告

The AGU Digital Access Project : Digitizing and Sharing Rare Editions Thomas W. Dabbs; 笹川渉; 外岡尚美

AGU環境人文学フォーラムの構築 : 環境をめぐる人文学諸分野の対話に向けて 結城正美

公共空間における〈短文のジャンル〉 France Dhorne

「データベースを用いた日本現代史研究」について 小宮京

研究ノート

エドマンド・バークの奴隷制廃止論と植民地国制改革 稲垣春樹

グランヴィル・シャープの国制論 : 先行研究の分析を中心に 細口泰宏

翻訳・解題

ジョヴァン・パオロ・ロマッツォ『絵画殿堂のイデア』(ミラノ、一五九〇年) : 抄訳・註釈 水野千依

『花団子食家物語』上巻 翻刻と注釈 岡島由佳; 大島瑞月 ; 大屋多詠子

-

第5号 目次(2023年)

シンポジウム

『人文学の挑戦:近現代のマイノリティ文化をめぐって〜5つの視点から読み解く世界の陰影〜』

シンポジウム特集について 水野千依

ご挨拶 伊達直之

シンポジウム趣旨 福田美雪

<シンポジウム論文>

エリザベス・ヘイリクの奴隷解放運動と労働運動 稲垣春樹

ドレフュス事件は終わらない―「反ユダヤ主義antisémitisme」という名の亡霊 福田美雪

「アフター・アワーズ」―リード、クレイン、オハラにおけるクィアな詩の時間たち 来馬哲平

少女小説の陰画―尾崎翠「第七官界彷徨」 戸塚学

ロバート・モリス《サイト》(一九六四年)をめぐる解釈のせめぎあいとマイノリティの身体 松井裕美

質疑応答・ディスカッション

論文

現代の芸術家の肖像、あるいは星の喪失―アルベール・カミュ「ジョナス」について 吉岡亮祐

研究プロジェクト報告

The AGU Digital Access Project Thomas W. Dabbs; 笹川渉; 外岡尚美

AGU環境人文学フォーラムの発展 結城正美

公共空間における〈短文のジャンル〉 France Dhorne

18〜19世紀イギリス奴隷解放運動についての新しい国制史研究 稲垣春樹

研究ノート

リチャード・プライスの自由・国制・奴隷制論―著作並びに先行研究の分析を中心に― 細口泰宏

翻訳・解題

ブラック・フェミニスト・テクスト翻訳シリーズ(1):フランシス・ビール「二重の危険―黒人であり女であること」 西本あづさ

彙報

論文

比較芸術学の観点から見る福地桜痴の史劇―『東鑑拝賀巻』を中心に― 中野智博

翻訳・解題

『花団子食家物語』中巻 翻刻と注釈 岡島由佳; 大島瑞月 ; 大屋多詠子 -

第6号 目次(2024年)

シンポジウム(記録)

演劇を通じた文化交流 秋山伸子

論文

ミュージアムの聖と俗 —ルーヴル、または「美術館という大がかりな渾沌」をめぐって— 荒木善太

直示的アスペクト標識「ていく」「てくる」の時間認識と時空間メタファー 澤田淳

The Role of ‘Luminary’ as a Mediator between the Human and Non-Human in Diana Wynne Jones’ Dogsbody 松木ほのか

報告

Digital Access, Digital Media, and Outreach: 2023 Report Thomas W. Dabbs; 笹川渉

AGU環境人文学フォーラムの発展 結城正美

15世紀南アジアにおけるイスラーム学術とペルシア語文化 二宮文子

彙報

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

研究ノート

大英博物館蔵 荼吉尼天像 —即位灌頂」本尊へのまなざし— 津田徹英

栄快研究序説 坂田 将馬

翻訳・翻刻・解題

『花団子食家物語』下巻 翻刻と注釈 岡島由佳; 大島瑞月; 大屋多詠子

2024年度活動報告

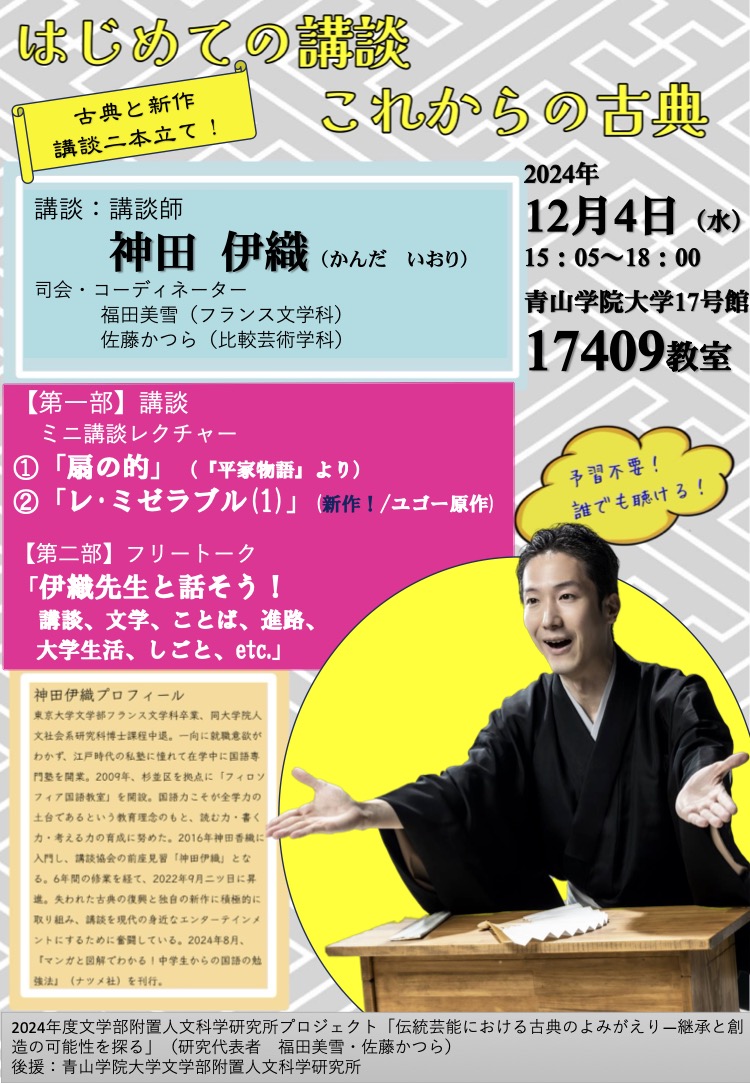

青山学院大学文学部附置人文科学研究所後援「はじめての講談 これからの古典」

2024年12月4日(水)に青山学院大学文学部附置人文科学研究所の後援で、「はじめての講談 これからの古典」と題して、青山キャンパスにてシンポジウムを開催いたしました。

【講談】

神田 伊織(講談師)

【司会・コーディネーター】

福田美雪(本学フランス文学科教授)

佐藤かつら(本学比較芸術学科教授)

第一部 講談

ミニ講談レクチャー

①「扇の的」(『平家物語』より)

②「レ・ミゼラブル (1)」(ユゴー原作)

第二部 フリートーク

「伊織先生と話そう!

講談、文学、ことば、進路、大学生活、しごと、etc.」

2023年度活動報告

青山学院大学文学部附置人文科学研究所主催シンポジウム「演劇を通じた文化交流 バンジャマン・ラザール氏と澤田育子氏をお迎えして」

2023年11月15日(水)に青山学院大学文学部附置人文科学研究所の主催で、「演劇を通じた文化交流 バンジャマン・ラザール氏と澤田育子氏をお迎えして」と題して、青山キャンパス・本多記念国際会議場にてシンポジウムを開催いたしました。

第1部 バンジャマン・ラザール氏と澤田育子氏の演劇人としての歩みをたどる

第2部 バンジャマン・ラザール氏によるバロック演劇の実演

【シンポジウム登壇者】

◆寺倉正太郎(オペラ評論家)

◆バンジャマン・ラザール(演出家、俳優。フランス政府より芸術文化勲章受章)

◆澤田育子(俳優・脚本家・演出家、劇団 good morning No 5主宰)

◆秋山伸子(本学フランス文学科教授)

◆野澤知子(クラヴサン奏者、Studio Trianon主宰)

日本・ヨーロッパの古楽オーケストラの通奏低音奏者としてルネサンス・バロックオペラに携わる。

【ご挨拶】

多くの皆様がご参加くださり、シンポジウムの第1部・第2部共に、とても盛況でした。ご参加いただいた皆様に心よりお礼申し上げます。

2022年度活動報告

2022年12月7日に、本研究所による主催で、シンポジウム「人文学の挑戦:近現代のマイノリティ文化をめぐって 〜5つの視点から読み解く世界の陰影〜」 をハイフレックス形式で開催しました。

【シンポジウム登壇者】

来⾺哲平(⻘⼭学院⼤学文学部准教授)

“After Hours”—クィアな詩の時間たち

福⽥美雪(⻘⼭学院⼤学文学部准教授)

19世紀フランスのジャーナリズム―ドレフュス事件をめぐって

⼾塚学(武蔵⼤学⼈⽂学部准教授)

少女小説の陰画―尾崎翠『第七官界彷徨』

稲垣春樹(⻘⼭学院⼤学文学部准教授)

19世紀イギリス帝国におけるマイノリティと法

松井裕美(東京⼤学教養学部准教授)

表現主体としての女性とリアリズム

2019年度活動報告

2019年12月21日に、シンポジウム「東西の聖なるもの-比較文化論を拓く-」を、総合研究所と文学部附置人文科学研究所の共催で開催いたしました。従来、日本・東洋・西洋、また文学研究・歴史学・美術史学あるいは宗教学などの個別の研究分野の中に閉ざされがちであった、世界の「聖なるもの」について、日本仏教文学・仏教美術・キリスト教美術・イスラム学などのさまざまな観点から光を当て、それぞれの文化の比較対照を通じて、人文科学の新たな視野を開くことを目指します。

【シンポジウム登壇者】

二宮文子(青山学院大学文学部史学科准教授・東洋史)

「ムハンマド崇敬—イスラームにおける聖なるものの諸相」

秋山聰(東京大学大学院人文社会系研究科教授・西洋美術史)

「聖像と聖なるモノのエージェンシー:比較宗教美術史の試み」

阿部泰郎(龍谷大学文学部仏教学科教授・日本文学)

「聖徳太子宗教テクスト文化遺産の探求」

浅井和春(青山学院大学名誉教授・日本美術史)

「聖なるものとしての東大寺大仏―その美術史的、歴史的意味を考える―」