- MENU -

「機器分析センター」は教育・研究の活性化,産業界や地域との連携等を強化することを目的に、2003年4月に理工学部に設置されました。以来、研究室単位では設置・維持が難しい様々な高価・大型の分析機器などを集中管理し、学内外の共同研究を推進するとともに、分析技術の向上を目指した研究・開発に取り組んでいます。

今日に至るまで、「機器分析センター」は本学理工学部が有する技術や研究成果を外部に発信する拠点として、研究技術指導などを通じて社会貢献・地域貢献に多くの実績を残してきました。今後も社会に開かれた教育・研究の拠点として、より多くの皆様の活用・利用を期待するとともに、センター独自の分析技術の向上にも努めて参ります。

| 機器分析センター 基本情報 | |

|---|---|

|

名称

|

理工学部附置 機器分析センター

|

|

センター長

|

下山 淳一

|

|

お問い合わせ

|

〒252-5258 神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1

相模原キャンパスK棟202a 電話: 042-759-6029 |

|

リンク

|

機器分析センターの紹介

|

|

機器分析室の360度カメラビュー

|

|

|

機器分析センター リーフレット

|

-

大型分析装置が並ぶ機器分析室

-

電子顕微鏡を自ら操作する学生の様子

設置装置

当センターでは学内で利用する共通性の高い大型分析機器や、分析試料の前処理装置等を集中管理しています。学生はスタッフの指導の下、これらの装置を自ら操作し、各自の研究を進めることができます。

【主な設置装置】

| 写真 | 装置名・利用目的 |

|---|---|

|

走査電子顕微鏡 SEM

-カールツァイス製 ULTRA55 nmオーダーに収束させた電子線で試料表面を走査し、発生する二次電子や反射電子で30万倍程度までの形態観察が可能です。加速電圧も100Vの超低速エネルギーから30kVまでシームレスに調整でき、特に低加速電圧では絶縁性の高分子やセラミクス等でも観察可能なほか、シリコンドリフト型X線検出器(EDS)も搭載しているので構成元素の定性分析やマッピングも行えます。 |

|

透過電子顕微鏡 TEM

-日本電子製 JEM-2100 固体物質の内部構造・形態を拡大倍率2千~150万倍で観察することができ、μmからnmレベルでの評価が可能です。特に、電子回折によって得られる格子像や回折図形は、配向性、結晶化度、結晶粒サイズ、結晶欠陥など、材料の結晶構造に関する原子レベルでの情報をもたらします。走査透過像観察装置(STEM)やX線検出器(EDS)を装備しており、構成元素の定性分析や、元素マッピング像の取得も可能です。 |

|

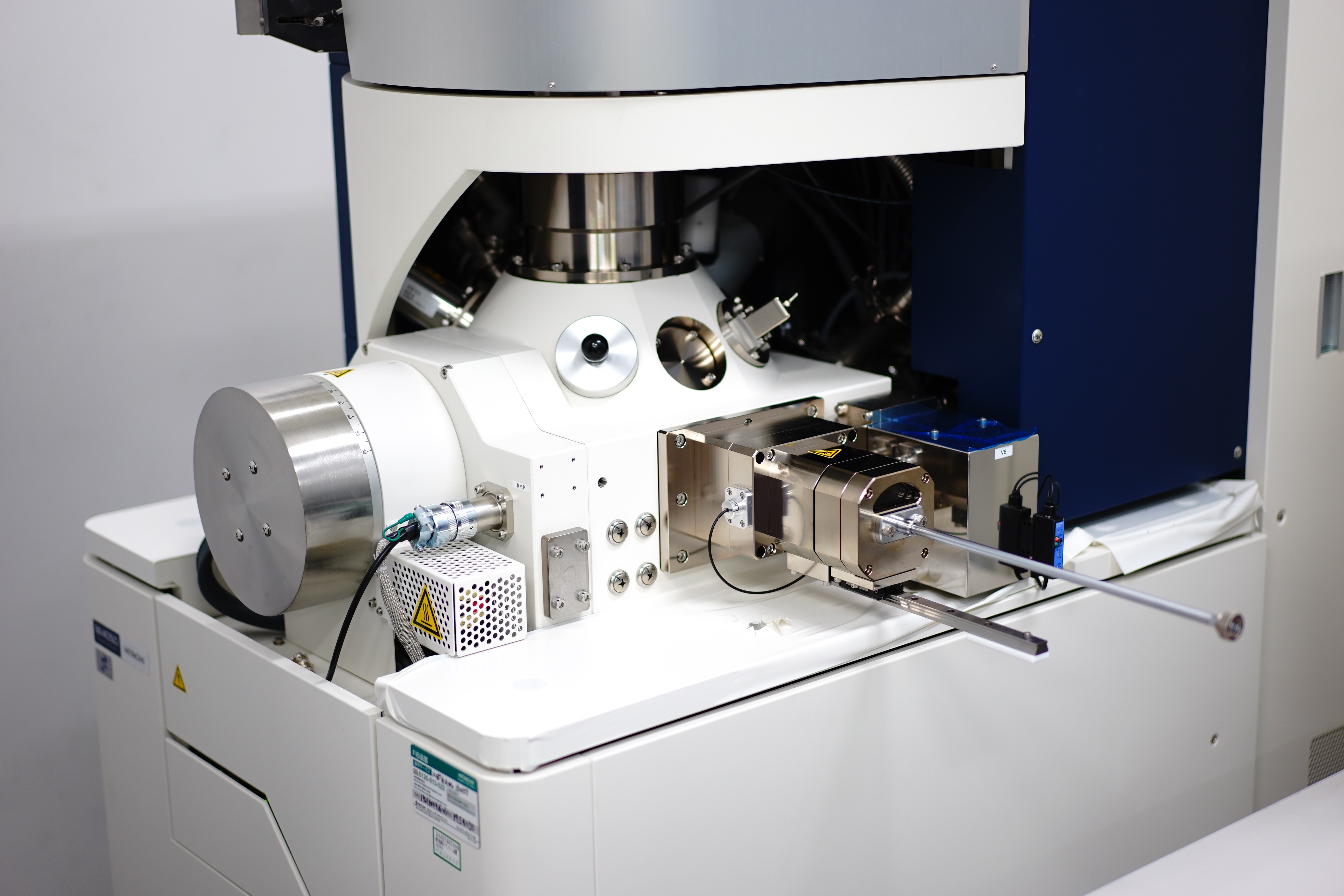

集束イオンビーム加工装置 FIB

-日立ハイテク製 MI4050 Gaイオンビームを用いてマイクロ、ナノレベルでの「削る、積む、観る」を実現する加工・観察装置です。2種のデポジションガス銃(CとPt)、マイクロサンプリング機能、画像データによる微細加工機能、三次元構造解析機能等を搭載しています。SEM,TEMのための試料作製、微細パターニング、ナノ金型加工、3次元構造物の作製などが可能です。 |

|

電子線マイクロアナライザー EPMA

-日本電子製 JXA-8200S 走査電子顕微鏡(SEM)としての形態観察機能に加え波長分散型(WDS)X線分光器4台(分光結晶5種)を搭載しており、ホウ素(B)からウラン(U)までの元素分析をすることができます。特に材料組成を0.1wt%程度まで特定出来る定量分析や、μm領域からcm領域までの元素分布を可視化する面分析(マッピング)はとても有効な分析手段です。 |

|

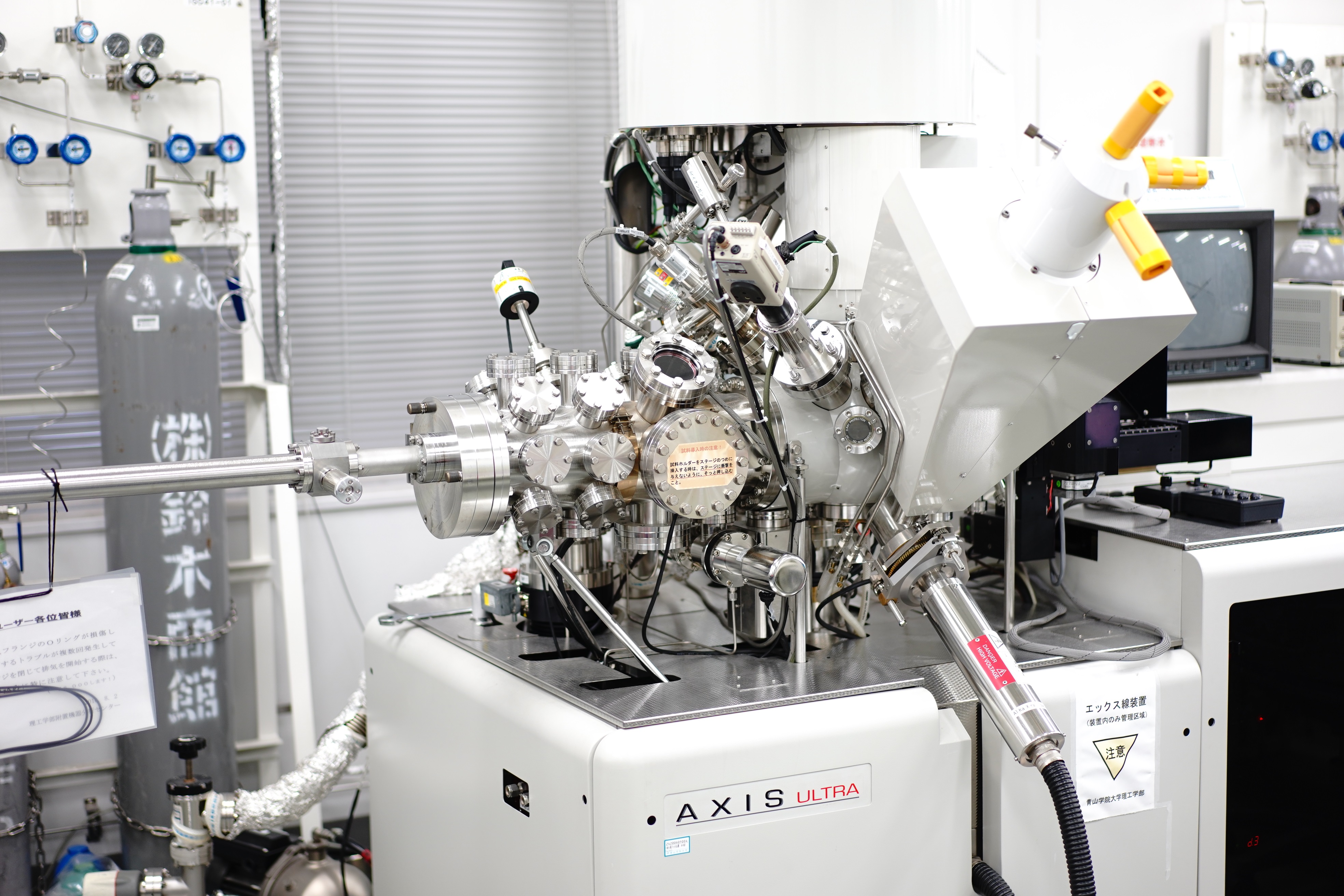

X線光電子分光装置 XPS

-クレイトス製 Axis-Ultra 物質表面にX線を照射し、発生した光電子を捕らえて、極最表面層の元素分布や化学結合状態、電子状態を調べる分析装置です。またArエッチングしながら深さ方向の元素分布・マッピングも測定可能です。 |

|

走査型プローブ顕微鏡 SPM

-島津製作所製 SPM-9700特型機 試料表面とプローブ間に働く様々な相互作用を検出して表面構造を見る装置を総称して走査プローブ顕微鏡(SPM)と呼んでいますが、この装置では原子間力を検出しながら走査することで、試料表面の高低差をnmからμmレベルまで測定できます。最大測定領域は20μm×20μm程度で、薄膜表面の粗さ測定や三次元形状の可視化に用いられます。 |

|

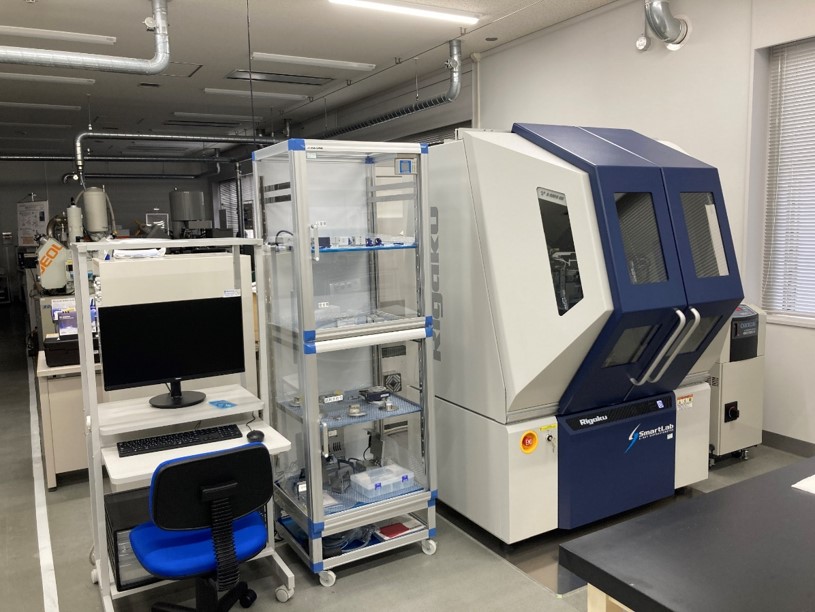

多目的X線回折装置 XRD

-リガク製 SmartLab 2023年3月に新規導入された最新鋭の装置です。試料による回折X線強度の精密測定より、結晶性物質の相同定や定量、結晶性や配向性の評価、マッピング(逆格子点図や極点図)測定等ができます。特に薄膜試料に特化した機能を搭載しており、微小角入射回折測定(GI-XRD)や面内(In-Plane)回折測定、反射率測定も可能です。 |

|

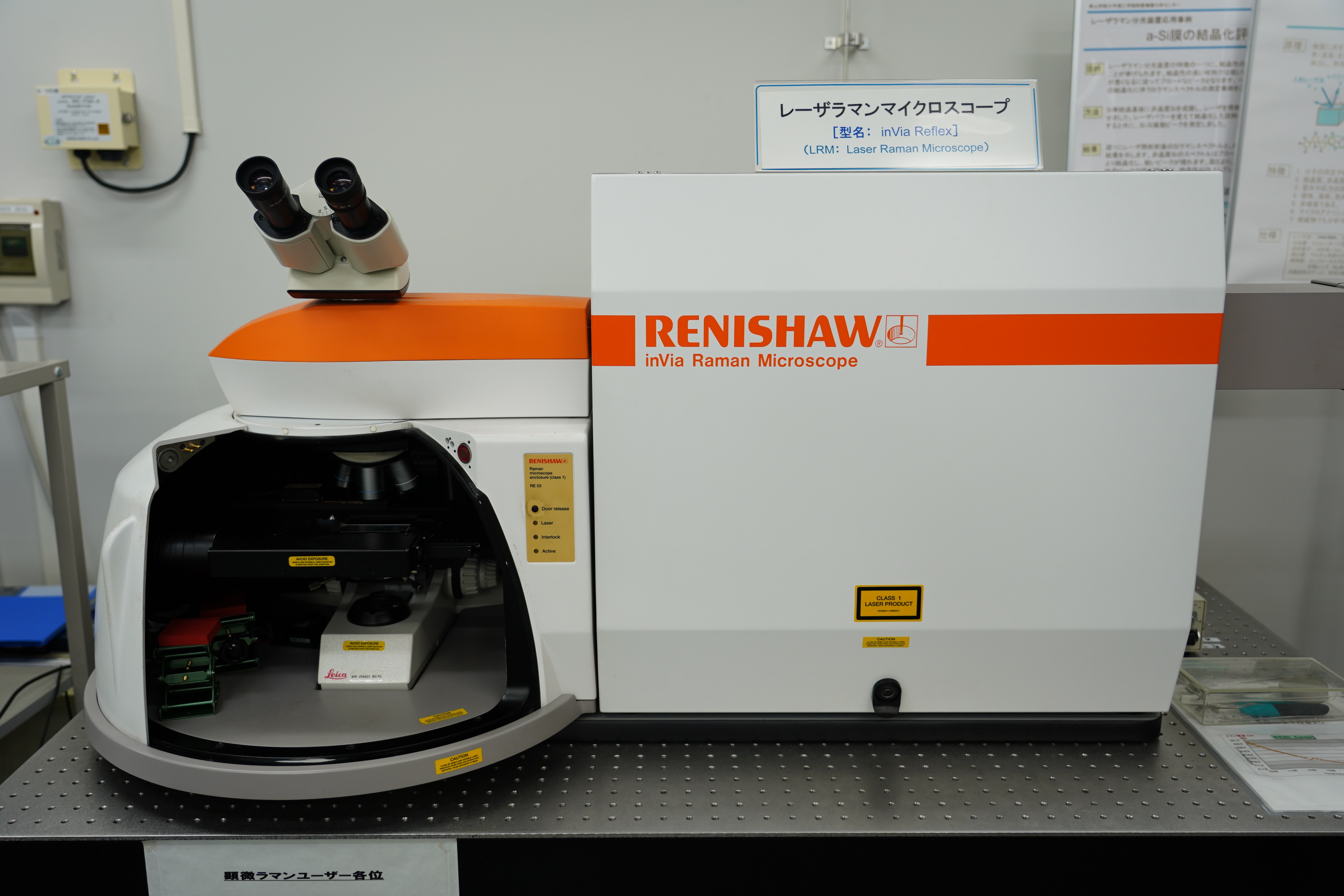

レーザーラマン分光装置 LRS

-レニショー製 inVia Reflex レーザー光を照射し、試料から発生したラマン散乱光を検出して、分子や化合物の同定、化学状態の評価を行います。物質の結晶性や内部応力の評価もできます。また固体に限らず、液体や気体でも測定可能で、かつ非破壊で測定できます。 |

役割

当センターでは、専任のスタッフが常駐し、分析機器の集中管理、学内外への教育・研究支援を行っています。

【主な役割】

・学内教育・研究支援

理工学部教員・学生への分析技術指導

各種講習会・セミナーなどの開催

分析技術開発

・地元地域への貢献

施設公開、子供理科教室、体験講座等の開催

・外部企業等への技術指導

技術指導契約に基づく実技指導

・大型分析装置の集中管理

装置の性能維持、故障対応など