子どもは、家庭や地域社会において大人や社会からの支援を受けながら、個人としてまた社会の一員として成長・発達し、人間関係を築き、さまざまな活動に参加するようになっていきます。本科目では、公的統計や調査報告などの資料・データを用いながら、子どもの成長・発達及び活動の様子と大人や社会による支援の様相に関する学習を行い、それらの特徴と課題についての理解を深め、課題解決の方策を探る力を修得することをめざします。

コミュニティ人間科学部

コミュニティ人間科学科

COLLEGE OF COMMUNITY STUDIES

SAGAMIHARA CAMPUS

新しい時代の要請に応える、

「地域に向き合える人材」を育てます。

- MENU -

MOVIES 動画で知るコミュニティ人間科学部

NEWS コミュニティ人間科学部ニュース

-

NEWS

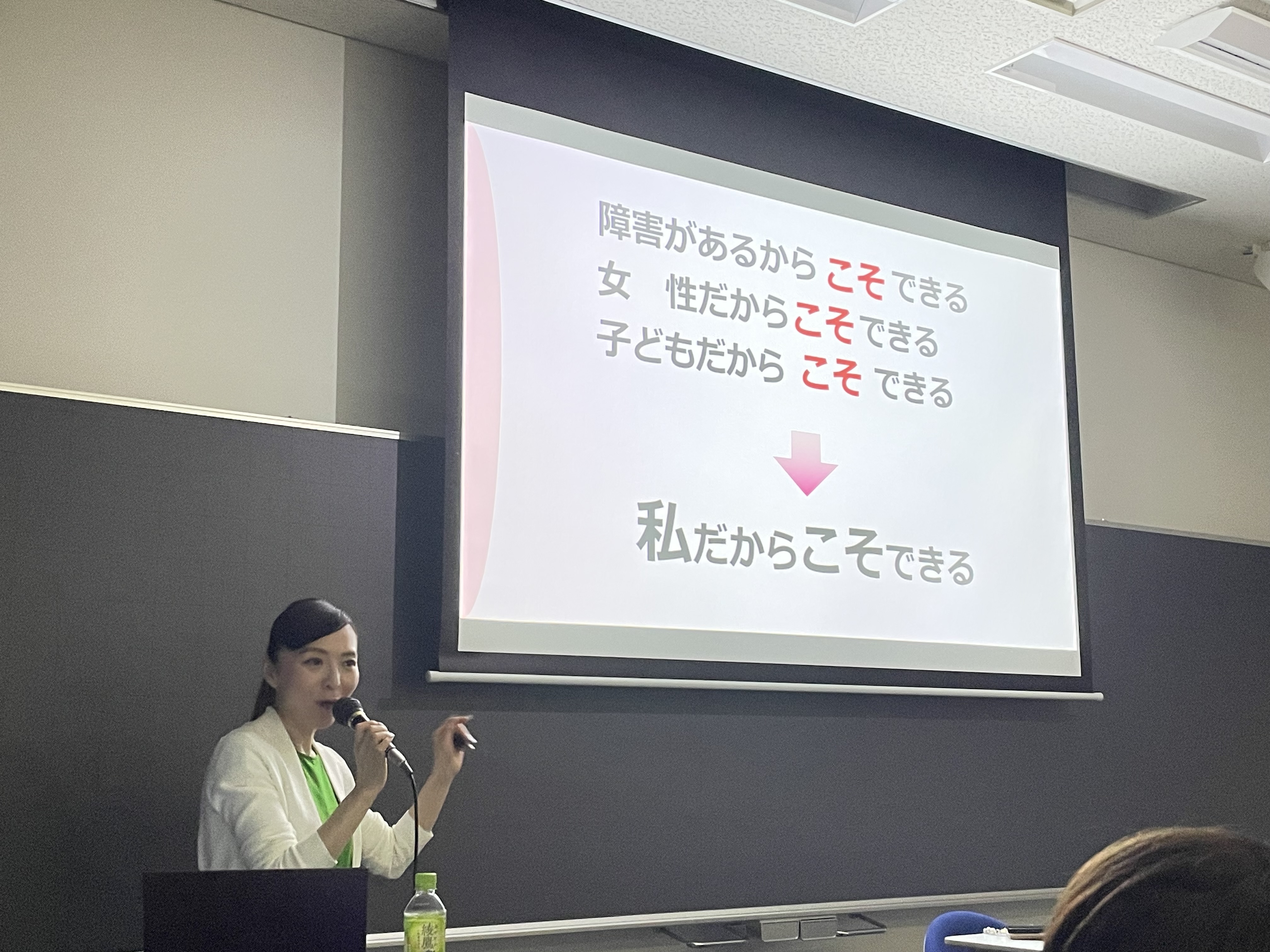

2025.5.15ユニバーサルデザインアドバイザーとして幅広く活躍されている、松森果林さんをゲスト講師にお迎えしました

-

NEWS

2025.4.3新入生のオリエンテーションと歓迎会を開催しました

-

NEWS

2025.3.24【コミュニティ人間科学部】2024年度卒業祝賀行事を開催

-

NEWS

2025.1.292024年度卒業研究発表会が開催されました

-

NEWS

2024.11.1【コミュニティ人間科学部】<コミュニティ人間科学部×古民家カフェ「六つ季の家」> 地域活性化イベントを実施

-

EVENT

2024.10.1【コミュニティ人間科学部】<コミュニティ人間科学部×古民家カフェ「六つ季の家」>学生企画ワークショップ「ハーバリウムづくり体験」

OVERVIEW 数字で見るコミュニティ人間科学部

- 男女比

- 33:67

- 学生数(定員)

- 240 名

- 地域実習

- 8 名×30グループ

INTERNSHIPS 様々な地域や活動の実習

LECTURES 授業紹介

家庭教育支援論

家庭の教育力の低下、親の育児不安等への懸念から地域による家庭教育支援の必要性が論じられています。この科目では、家庭教育の特徴に触れた上で、単身世帯の増加、少子高齢社会、働く母親や非正規就労者の増加等、大きく変化し続けている社会と家庭のあり方に即した支援のあり方を探ります。

SEMINARS ゼミナール紹介(専門演習)

-

植月 美希 認知心理学から見た人間の情報処理メカニズム

植月 美希 認知心理学から見た人間の情報処理メカニズム学生たちは心理学をテーマに、自由に幅広く研究テーマを見つけ、授業の中で発表。他のゼミ生とテーマや調査方法についてディスカッションを重ね、より良い研究を探り出していきます。

植月 美希 認知心理学から見た人間の情報処理メカニズム -

大木 真徳 コミュニティの形成と社会教育施設

大木 真徳 コミュニティの形成と社会教育施設公民館・図書館・博物館等の社会教育施設は、地域社会での教育活動はもとより、地域文化の普及・継承や地域産業の振興にも関わっています。そうした多様な役割を意識しつつ、社会教育施設とコミュニティ形成との関わりを具体的に検討していきます。

大木 真徳 コミュニティの形成と社会教育施設 -

小川 誠子 ワーク・ライフ・バランス研究

小川 誠子 ワーク・ライフ・バランス研究子育てと介護にももちろん目を向けますが、それ以外の学習活動・地域活動・ボランティア活動にも目を向けて、ワーク・ライフ・バランスの新たな可能性を探っていきます。

小川 誠子 ワーク・ライフ・バランス研究

FROM STUDENTS 学生インタビュー

-

太田 こころ × 平石 敬晴さん(合同会社コンデナスト・ジャパン 副社長) 在学生 × 卒業生(経営学部)

太田 こころ × 平石 敬晴さん(合同会社コンデナスト・ジャパン 副社長) 在学生 × 卒業生(経営学部)150周年記念企画「未来を拓く青学マインド」

社会に貢献しカルチャーをつくり出す働き方

(2024/12/5 公開)太田 こころ × 平石 敬晴さん(合同会社コンデナスト・ジャパン 副社長) 在学生 × 卒業生(経営学部) -

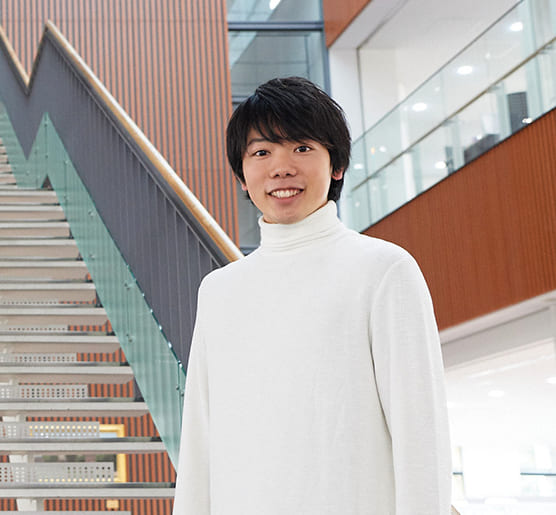

清水 想太郎 在学生

清水 想太郎 在学生コミュニティとエンパワーメントを学んだ経験で、農業を支える新たな道へ

(2024/10/1 公開)清水 想太郎 在学生 -

石川 太一 × 高橋 博之さん(株式会社雨風太陽 代表取締役 ) 在学生 × 卒業生(経済学部)

石川 太一 × 高橋 博之さん(株式会社雨風太陽 代表取締役 ) 在学生 × 卒業生(経済学部)150周年記念企画「未来を拓く青学マインド」

好きと衝動を大切に、打ち込める仕事を

(2024/8/1 公開)石川 太一 × 高橋 博之さん(株式会社雨風太陽 代表取締役 ) 在学生 × 卒業生(経済学部) -

赤澤 峻 × 磯崎 友臣 在学生 × 在学生

赤澤 峻 × 磯崎 友臣 在学生 × 在学生就職へつながった実践知の獲得に励んだ日々。地域社会に貢献できるコンサルタントを目指す

(2024/5/13 公開)赤澤 峻 × 磯崎 友臣 在学生 × 在学生 -

渡會 留那 × 赤坂 匠 在学生 × 在学生

渡會 留那 × 赤坂 匠 在学生 × 在学生チーム一丸となってつかんだ箱根駅伝の栄冠。部活に、勉強に、全力で駆け抜けた大学生活

(2024/3/29 公開)渡會 留那 × 赤坂 匠 在学生 × 在学生 -

上村 仁華 在学生

上村 仁華 在学生<2022年度 学友会表彰(体育会表彰)最優秀選手 受賞>

勝利への執念を成長の糧に、体育会スキー部と学業を両立。目標はアルペン日本代表

(2023/6/6 公開)上村 仁華 在学生 -

大賀 真帆 在学生

大賀 真帆 在学生日本全国各地で積み重ねた「実践知」の先は「Iターン」で地域の未来と向き合う行政職に

(2023/3/1 公開)大賀 真帆 在学生 -

菅野 睦子 在学生

菅野 睦子 在学生学部で養った他者への想像力を生かし被災地に貢献する

(2023/2/16 公開)菅野 睦子 在学生 -

諏訪 依吹 在学生

諏訪 依吹 在学生子どもの可能性を伸ばし誰もが自分らしくいられる環境づくりをめざす

(2022/12/8 公開)諏訪 依吹 在学生 -

山口 凌 在学生

山口 凌 在学生将来への不安を学びに繋げてつかんだ自分だけのキャリア

(2022/10/6 公開)山口 凌 在学生 -

大野 文也 在学生

大野 文也 在学生<2022年度 学業成績優秀者表彰 最優秀賞受賞>

<2023年度 学業成績優秀者表彰 奨励賞受賞>

まちづくりを多角的に学び目指す地域への貢献

(2022/9/14 公開)大野 文也 在学生 -

福原 麻衣 在学生

福原 麻衣 在学生<2022年度 学業成績優秀者表彰 優秀賞受賞>

コミュニティ人間科学部での学びを指針として設計した2本の道で描く将来

(2022/9/29 公開)福原 麻衣 在学生 -

小泉 彩乃 在学生

小泉 彩乃 在学生学びとボランティアの相互作用で地域を元気に

(2022/5/25 公開)小泉 彩乃 在学生 -

阿部 航大 在学生

阿部 航大 在学生被災地でのボランティアを通して感じた、見えづらい部分に気づく大切さ

(2021/8/12 公開)阿部 航大 在学生 -

吉原 あさひ 在学生

吉原 あさひ 在学生地域活動の実践を補完するコミュニティ人間科学部での学び

(2021/8/3 公開)吉原 あさひ 在学生 -

高島 咲季 在学生

高島 咲季 在学生コミュニティ人間科学部で学ぶ“地域” 陸上競技部で目指す“世界”

(2021/7/2 公開)高島 咲季 在学生 -

岩下 貴史 在学生

岩下 貴史 在学生学びが広げる「地域」へのアンテナ

(2020/3/5 公開)岩下 貴史 在学生

FROM FACULTY MEMBERS 教員インタビュー

-

小川 誠子 教授 AGU RESEARCH

小川 誠子 教授 AGU RESEARCH人生100年時代におけるワークライフバランスを考える

(2024/05/16 公開)小川 誠子 教授 AGU RESEARCH -

西島 央 教授 AGU RESEARCH

西島 央 教授 AGU RESEARCH「感受性」と「勘」から教育と社会のありようを紐解き、課題の解消を目指していく

(2023年 公開)西島 央 教授 AGU RESEARCH -

齋藤 修三 教授 × 大阿久 春 AGU LiFE ゼミインタビュー

齋藤 修三 教授 × 大阿久 春 AGU LiFE ゼミインタビュー対話を通して身に付ける他者とコミュニティをつくる力

(2023/2/9 公開)齋藤 修三 教授 × 大阿久 春 AGU LiFE ゼミインタビュー -

本庄 陽子 准教授 × 前川 彩夏 AGU LiFE ゼミインタビュー

本庄 陽子 准教授 × 前川 彩夏 AGU LiFE ゼミインタビュー子どもの生活に焦点をあて、地域や人々の課題、変化を捉える

(2023/2/7 公開)本庄 陽子 准教授 × 前川 彩夏 AGU LiFE ゼミインタビュー -

安井 年文 教授 × 目片 将大 AGU LiFE ゼミインタビュー

安井 年文 教授 × 目片 将大 AGU LiFE ゼミインタビュー地域の実情を知り、 課題解決の力を育む地域実習

(2022/1/14 公開)安井 年文 教授 × 目片 将大 AGU LiFE ゼミインタビュー -

大木 真徳 准教授 AGU RESEARCH

大木 真徳 准教授 AGU RESEARCH博物館の存在意義とは。 人・歴史・背景から読み解く

(2021年 公開)大木 真徳 准教授 AGU RESEARCH -

植月 美希 准教授 AGU RESEARCH

植月 美希 准教授 AGU RESEARCH文字表示で情感は伝わるか

(2021/7/14 公開)植月 美希 准教授 AGU RESEARCH